朝倉義景【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

朝倉義景とは越前国の戦国大名であり、一乗谷に居を構えた越前朝倉氏最後の当主です。

戦国大名・一乗谷朝倉氏の初代である朝倉敏景(朝倉孝景)より数えて5代目であり、但馬国時代及び越前朝倉氏初代である朝倉広景から数えると11代目に当たります。

戦国時代で最も有名な人物である織田信長を大いに苦しめるものの、最後は一門の朝倉景鏡に裏切られ、自害した人物として知られています。

今回はそんな朝倉義景を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1533年(天文2年9月24日) |

| 没年 | 1573年(天正元年8月20日) |

| 改名 | 長夜叉(幼名)⇒延景⇒義景 |

| 氏族 | 朝倉氏 |

| 家紋 | 三盛木瓜(みつもりもっこう) |

| 親 | 父:朝倉孝景 母:高徳院 |

| 妻 | 正室:細川晴元の娘 継室:近衛植家の娘 側室:小宰相(鞍谷嗣知の娘) 小少将(斉藤兵部少補の娘) |

| 子 | 阿君丸 愛王丸 四葩(本願寺教如と婚約) 娘(出家) まつ(勝興寺顕幸室) 山浦景国室(上杉景勝養女) 信景 |

信長の野望での朝倉義景

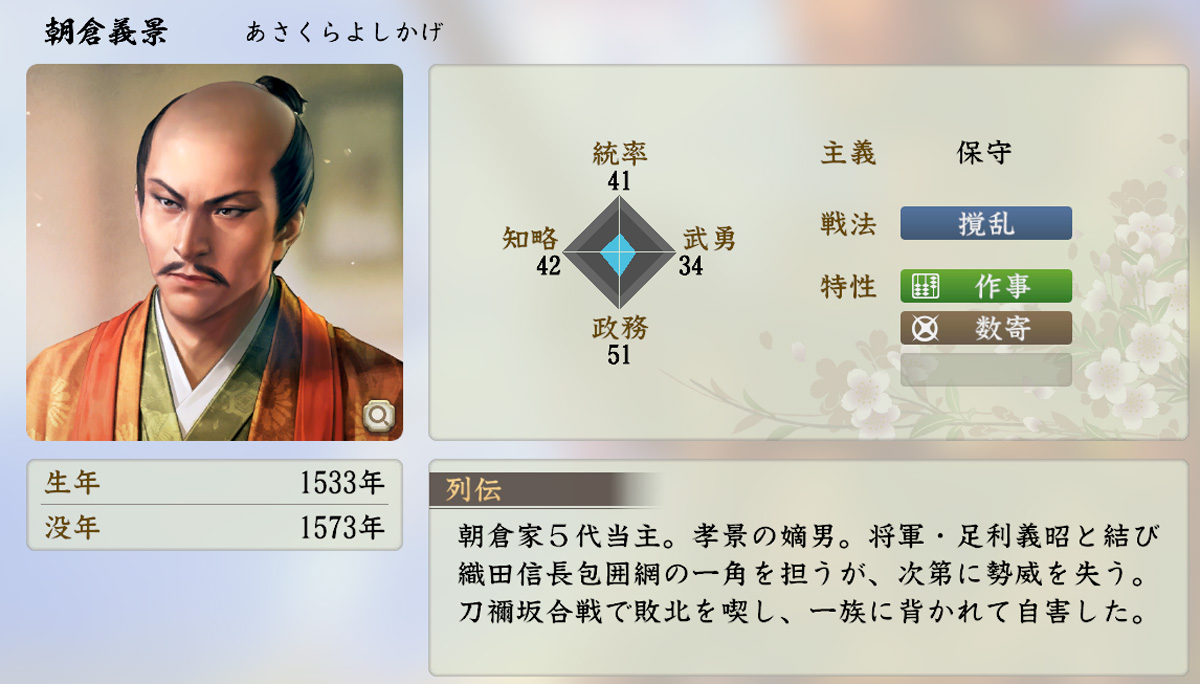

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 37 |

| 武勇 | 39 |

| 知略 | 42 |

| 内政 | 58 |

| 外政 | 48 |

うん。もはや一国を治めた戦国大名とは思えない低い能力。(TдT)

朝倉家押しの管理人にしてみると、もはや義景に投げかける言葉が見つからないほどです。

最高の能力値ですら内政の58と平凡。それなりに一乗谷を繁栄させた手腕は軽く無視されたようですね。

昔のシリーズにあった、魅力やら教養みたいな能力値があれば、伸ばせる数値もあったのかもしれませんが(初代の『戦国群雄伝』ではなんと魅力93!?)、シリーズを重ねるごとに低い能力が定着してしまっているようです。ぬぅ、解せぬ。

いや、まあ、それなりに正当な評価な気もしますけどね。

ただ野心は高いのは、いつのシリーズも変わっていないようです。

『大志』では信長の12よりも高いという。

それなのに天下を目指して上洛しなかったことには疑問も覚えますが、そもそも野心というのはひそかに抱く大きな望みのことや、身分不相応のよくない望みのことも、該当しますので、当時にあっては天下統一を目指さず、逆に割拠するだけっていうのも、戦国時代にあっては分不相応な望み、だったのかもしれません。

野心の向く方向はひとそれぞれ、というわけですね。

信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |

|---|---|

| 統率 | 41 |

| 武勇 | 34 |

| 知略 | 42 |

| 政務 | 51 |

しかし主がぼんくらだろうが、家臣がしっかりしていれば問題なし。

前半のシナリオでは朝倉宗滴がいますし、桶狭間あたりのシナリオですと、何と明智光秀が最初から家臣として登場します。

ついでに明智秀満や妻木煕子といったおまけ付き。

ちなみにそれより以前のシナリオでも、イベントが発生して朝倉家に仕官してきます。

前作では同じ頃のシナリオでは越前のどこにも姿が見当たらない光秀一行で、二条城あたりで仕官、という流れになっており、光秀が越前にいたかも、というあたりは軽くスルーされていたのですが、今作はちゃんといてくれます。

これも大河ドラマの影響かもしれませんね。

信長キラーの光秀がいれば、宗滴亡きあとの朝倉家においては非常に心強い家臣であり、チート軍団織田家に対抗し得る切り札になってくれるでしょう。

決して史実のように、逃げられてはいけません。

また今作では顔グラも一新。

何かイケメンになってます。

こんなぼんくら能力の大名にはもったいないくらいですが、いい味出していますね。

さてそんな朝倉義景の一生を、次からみてみましょう。

出生と家督相続

朝倉義景は朝倉孝景の長男として、1533年(天文2年)に越前国にて誕生しました。幼名は長夜叉。

父・孝景はこの時で40歳になっており、他に兄弟がなく、唯一の実子であったとされています。

孝景が1548年(天文17年)に死去。そのため朝倉家11代当主として家督を継ぎ、延景と名乗ることになりました。

当時の義景は若年であり、一門の朝倉宗滴によって、彼が死去するまで軍事面及び政治においても補佐されることになります。

ちなみに朝倉宗滴とは歴代朝倉氏一門きっての名将のことです。

義景やその父・孝景、さらには祖父・貞景を補佐して、武名を轟かせた人物として有名ですね。

史実においてもゲーム内においても、間違いなく朝倉家、どこから周辺諸国の中では最高かつ最強の人材でした。

義景を名乗る

1552年(天文21年)当時の室町幕府の将軍は足利義輝であり、この名前から義の一字を与えられて延景は義景と名を改め、また左衛門督の官途も与えられることになります

これは父・孝景の代から幕府と親密な関係を築き、義景自身も正室に管領・細川晴元の娘を迎えるなどして、歴代朝倉家の中でも最も幕府に近しい存在になっていったことが伺えます。

1555年(弘治元年)になり、朝倉宗滴が死去することで、義景は本格的に自ら政務をみるようになりました。

その後隣国の若狭や加賀に出兵などし、大過なく越前は平穏を維持していくことになります。

そして戦国大名にとって最大の好機が訪れることになるのですが、それこそがいわゆる足利義昭の来訪なわけですね。

足利義昭の来訪

朝倉義景にとって天下を取る最大の機会が、この足利義昭の来訪でした。

1565年(永禄8年)、時の室町幕府将軍・足利義輝が、松永久秀によって暗殺される永禄の変が勃発。

これにより義輝の弟であった義昭は奈良にて幽閉されることになったのですが、義景はその脱出に関わり、まず近江へと動座。その後若狭、敦賀へと移ってきたため、義景はこれを歓迎したとされています。

一方の義昭も、朝倉家の援助を期待していました。

しかしその後援を得るには朝倉と長年抗争を続けていた加賀一向一揆を何とかする必要性があり、両者の仲を取り持つなど、積極的に動くことになります。

もっともそう簡単にはいかず、1567年(永禄10年)には朝倉家臣である堀江景忠が謀反。

しかも加賀一向一揆と結んだため、義景はこれと戦い、結果として堀江景忠は加賀から能登へと退去し、没落しました。

その後ようやく越前国も落ち着き、義昭の仲介もあって、加賀一向一揆との和睦も成立することになるのです。

これにより、義昭は義景に対して上洛を要請。義昭が後援を期待するのはまさにそのためであって、京からも近く、また幕府とも親しく、戦国大名として有力であった朝倉氏にそれを求めたのは必然だったいえるでしょう。

しかし義景はこれを丁重に拒否したのでした。

せっかくのチャンスをふいにしたことで、義景はぼんくらっていわれているわけなのですが、とはいえ上洛自体が簡単なことではなかったことも、また確かだったようです。

宿敵、織田信長

1568年(永禄11年)、義景は隣国若狭武田氏の内紛に介入し、出陣。若狭国を支配することになります。

しかし義景はこの頃から政治に倦みだし、遊興に耽るようになっていったといわれています。

一方、同年9月、織田信長が足利義昭を奉じて上洛。上洛後、義昭を将軍とした信長は朝倉義景に対し、義昭の命ということで上洛を要請。

二度に渡る上洛命令でしたが、義景は拒否しました。

金ヶ崎の戦い

朝倉義景が上洛命令を拒否したことを理由に、織田信長は越前出兵を開始。

1570年(永禄13年4月20日)、若狭攻めを口実に織田・徳川連合軍は3万の軍を率いて京を出陣しました。

織田軍は朝倉方の手筒山城を下し、敦賀郡司・朝倉景恒が守る金ヶ崎城を攻め、ここに金ヶ崎の戦いが勃発します。

織田軍を前に旗色悪く、朝倉景恒は降伏して金ヶ崎城は陥落。

しかしここで朝倉氏と同盟関係にあって、織田家とも婚姻関係にあって板ばさみ状態になっていた浅井長政が、信長を裏切り朝倉氏についたことで、信長は挟み撃ちの窮地に立たされることになります。

これにより金ヶ崎の退き口といわれる戦国史上有名な、織田信長の撤退戦が展開されることになるのでした。

またもや義景に好機到来!

しかしこの撤退戦において、朝倉方は織田家の有力家臣をことごとく取り逃がしており、またもや義景は好機を逸したともいわれています。

これは信長に再起の機会を与え、そして姉川の戦いへと繋がっていくことになるのでした。

姉川の戦い

1570年(元亀元年6月28日)に姉川の戦いが、朝倉・浅井連合軍と、織田・徳川連合軍との間に勃発します。

朝倉義景は一門の朝倉景健を総大将に命じ、景健率いる8,000の兵と浅井長政率いる5,000の兵との連合軍、計13,000は織田信長・徳川家康の連合軍と姉川にて激突。

しかし結果的に、朝倉・浅井連合軍の敗北で終わることになります。

この戦いにおいて朝倉方では真柄直隆、真柄直澄、真柄隆基ら朝倉家きっての猛将を相次いで討死し、また浅井家においても長政が信頼していたとされている重臣・遠藤直経やその他の多くの家臣を喪い、義景は手痛い損害を受けることになりました。

こういった有力家臣を失ったことなどから、朝倉・浅井連合軍の大敗のようにいわれてはいますが、実際には痛み分けのような形であり、少なくとも朝倉家にとって致命的なものではなかったようで、このすぐ三ヶ月後には再び出陣。

信長との戦いはまだまだ続きます。

志賀の陣

同年8月、信長が三好三人衆や石山本願寺討伐摂津に出陣している隙をつく形で、朝倉義景は自ら出陣。織田領である近江坂本に侵攻開始しました。

この時行われた宇佐山城の戦いにおいて、信長の弟である織田信治や重臣・森可成を討ち取る戦果を挙げました。

このような事態に信長が近江へと転進。

義景は比叡山に立てこもって、信長と対峙することになるのですが、これがいわゆる志賀の陣と呼ばれるものです。

この志賀の陣は信長にとって苦しいもので、比叡山を包囲するものの長期戦となってしまい、信長自身、身動きがとれなくなってしまいます。

またこの機に各地で反信長の動きが加速していったため、信長は早期決戦を目指すも、当然そんな思惑に乗る気のない義景は、決戦に応じませんでした。

戦況を打開するために、信長は義景の退路を断つために堅田を押さえようとするのですが、これを義景はらしからぬ即断により素早く察知して家臣と軍勢をいち早く堅田に進軍させて、自軍からも前波景当が討死するなど犠牲を出しながらも、敵将の坂井政尚を戦死に追い込み、織田方を壊滅させています。

この時が、義景が唯一信長に対してマウントをとっていた時期なのですが、不利をわきまえている信長はさすがというべきか、朝廷工作を行い、勅命により和睦して現状を打破してしまうです。

この際、信長は朝倉義景に対し「天下は朝倉殿持ち給え。我は二度と望みなし」という嘘八百の起請文を出したともいわれています。

ともあれ義景を追っ払った信長は、今回の敵を一つ一つ潰していくことなります。

まずは比叡山延暦寺。

いわゆる比叡山焼き討ちですね。

刀根坂の戦い

1571年(元亀2年)になると、義景は本願寺の顕如と和睦し、その子である教如と義景の娘との婚約を成立。関係を改善させました。

一方で信長は京から越前へと通じる陸路や海路を封鎖しつつ、朝倉・浅井家に協力して信長に敵対した比叡山延暦寺の焼き討ちを断行します。

1572年(元亀3年7月)、信長は近江浅井氏の居城・小谷城を包囲。

義景はこれを救うべく出陣しました。

その後、武田信玄による西上作戦開始。

武田軍は徳川領を蹂躙し、信長はこれに対応すべく岐阜に撤退することになります。

ここが義景にとって最後の好機だったともいわれています。

しかし活かすことはできませんでした。

この時の信長は、同盟国の徳川家康が三方ヶ原で武田信玄を相手に大敗し、信玄は上洛するのが目的だった以上、そのまま織田領に雪崩れ込むはずで、しかも背後には朝倉・浅井連合軍とも戦っていて、とても全てを相手をできる状況ではなかったのです。

ここでもしうまく連携できていればよかったのですが、まずは義景が越前に撤退してしまいます。

信玄からすると( ゚o゚)ハッな感じだったのでしょうけど、義景にも事情がありまして、家臣は裏切るし、雪は降ってくるし、疲れたから帰るという決断をしてしまうのです。

これには信玄も激怒で、それはもう痛烈に批判したそうです。ヽ(*`Д´)ノ

このあたりも義景の評価が低い理由でもあり、それが結果的に朝倉家滅亡に繋がるわけなのですが、あえて義景を擁護するならば、それは結果論に過ぎなかったことも事実です。

また文化人であった義景は別に戦争に長けていたわけではなく、それでも自ら出陣して何とかあの信長を相手に奮戦していたわけですが、そんな時に戦の最中に家臣に離反されて動揺しなかったわけがありません。

また裏切る家臣がいるのではと疑心暗鬼になるのは当然ですし、不安要素を抱えたまま戦なんてできない、と考えたのでしょう。

それに雪。

これが最大の問題でもありました。

現代のよう除雪車も無い時代であり、雪国のひとは分かると思いますが、北陸は豪雪地帯でいったん積もってしまえば物理的に陸路が封鎖されてしまいます。

つまり兵站も退路も無い状況です。

こんな状況では普通、馬鹿でも戦えません。

そのため撤退はやむを得なかった、とすべきでしょう。

それにこういう流れは、信玄も想定して然るべきでした。

何故ならそもそもにして、宿敵上杉謙信が積雪で国境が塞がれて侵攻してこられない時期を選び、西上作戦を行ったからです。

つまり雪のメリットだけを享受して、他人が被るであろうデメリットを無視するような取引先のような状況なわけで、ある意味手前勝手な批判に過ぎなかったわけですね。

ただこのあとすぐに朝倉家が滅亡することを思えば、ここでどんな無理をしてでも戦うべきだったのかもしれませんが、だからこそ結果論、なわけです。

それに信玄もすぐに病死してしまうので、結局連携などできなかったのですから。

1573年(元亀4年2月)、西上作戦の最中の信玄が病死。

武田軍は撤退し、そのため信長はその主力を朝倉家に傾注することが可能になってしまいます。

1573年(天正元年8月)、信長は大軍を率いて近江に侵攻。

義景も迎撃するために出陣しようとしますが、これまでの失策のため家臣の信頼を半ば失っていた義景の出陣命令に、重臣である朝倉景鏡や魚住景固が拒否してしまいます。

そのため山崎吉家らを率いて出陣するも、田部山の戦いで敗北し、撤退。

義景は疋壇城への撤退を目指すも織田軍の追撃は厳しく、その途中の刀根坂において壊滅的するに至りました。

いわゆる刀根坂の戦いといわれる退却戦で、ここで朝倉家の重臣達を数多く失うことになるのです。

これにて朝倉家はもちろん、義景の命運も尽きたのでした。

朝倉家の滅亡

義景は命からがら一乗谷を目指しますが、逃亡が相次ぎ、一乗谷に着いた頃には左右に10人程度の側近だけしか残っていなかったといいます。

この時朝倉氏の命運は尽きたと誰もが思ったようで、一族筆頭の重臣である朝倉景鏡以外は参陣してくることもなく(一度出陣拒否しているような輩がここで登場って、如何にも怪しいですよね)、義景もついに自害を決断。

しかしこの時は近臣によって止められ、景鏡の勧めもあって、一乗谷を放棄します。

そして再起を図るために、景鏡の地盤である大野にある賢松寺へと逃れることになるのでした。

ですが案の定、景鏡はすでに信長に通じており、義景を裏切って賢松寺を襲撃。

自らの運命を悟った義景はついに覚悟を決め、自害に及んだのです。享年41でした。

朝倉義景の墓所は一乗谷と、終焉の地である福井県大野市の二箇所にあります。

「七転八倒 四十年中 無他無自 四大本空」

「かねて身の かかるべしとも 思はずば今の命の 惜しくもあるらむ」

以上の二句が、朝倉義景の辞世として残されています。

朝倉家歴代当主

第1代 朝倉広景 1255年~1352年

第2代 朝倉高景 1314年~1372年

第3代 朝倉氏景(大功宗勲) 1339年~1405年

第4代 朝倉貞景(大心宗忠) 1358年~1436年

第5代 朝倉教景(心月宗覚) 1380年~1463年

第6代 朝倉家景 1402年~1451年

第7代 朝倉孝景(英林孝景) 1428年~1481年

第8代 朝倉氏景 1449年~1486年

第9代 朝倉貞景 1473年~1512年

第10代 朝倉孝景 1493年~1548年

第11代 朝倉義景 1533年~1573年

朝倉義景 関連年表

1533年 越前にて朝倉孝景の長男として誕生。

1548年 父・孝景死去。家督を相続し、延景と名乗る。

1552年 義景と改名。左衛門督に任官

1555年 朝倉宗滴死去。自ら政務を執る。

1559年 従四位下に叙位。

1563年 若狭に侵攻。粟屋勝久を攻める。

1564年 加賀に出兵。大聖寺まで進出。

1565年 将軍足利義輝暗殺。

義輝の弟である足利義昭、敦賀に動座。

1567年 堀江景忠謀反。

連動して加賀より杉浦玄任の来襲。

足利義昭を一乗谷安養寺に迎える。

加賀一向一揆と和解。

1568年 義景の母高徳院、二位の尼に序せられる。

嫡男・阿君丸の急死

義昭、越前より退去

若狭守護武田氏の内紛に介入。

武田元明を一乗谷に軟禁。

1570年 織田・徳川連合軍、越前に侵攻。

金ヶ崎の戦い。織田軍敗退。

姉川の戦いに敗北。

近江坂本に侵攻。坂本の戦いに勝利。

志賀の陣、義景と信長の講和成立。

1571年 本願寺顕如と和解。

義景の娘と、顕如の子である教如との間に婚約成立。

織田領横山城、箕浦城を攻撃するも敗退。

1572年 小谷城包囲。義景、援軍に赴く。

前波吉継、富田長繁ら織田方に寝返る。

武田信玄による西上作戦開始。

義景、越前に撤退。信玄に非難される。

1573年 武田信玄病死。

信長の近江侵攻。義景、出陣。

大嶽砦陥落。田部山の戦いで大敗。

刀根坂の戦いで朝倉軍壊滅。

一乗谷を放棄。東雲寺から賢松寺に逃亡。

朝倉景鏡の裏切り。

賢松寺を襲撃され、義景自害。享年41。

朝倉義景画像