浅井氏と家臣団【戦国大名家】

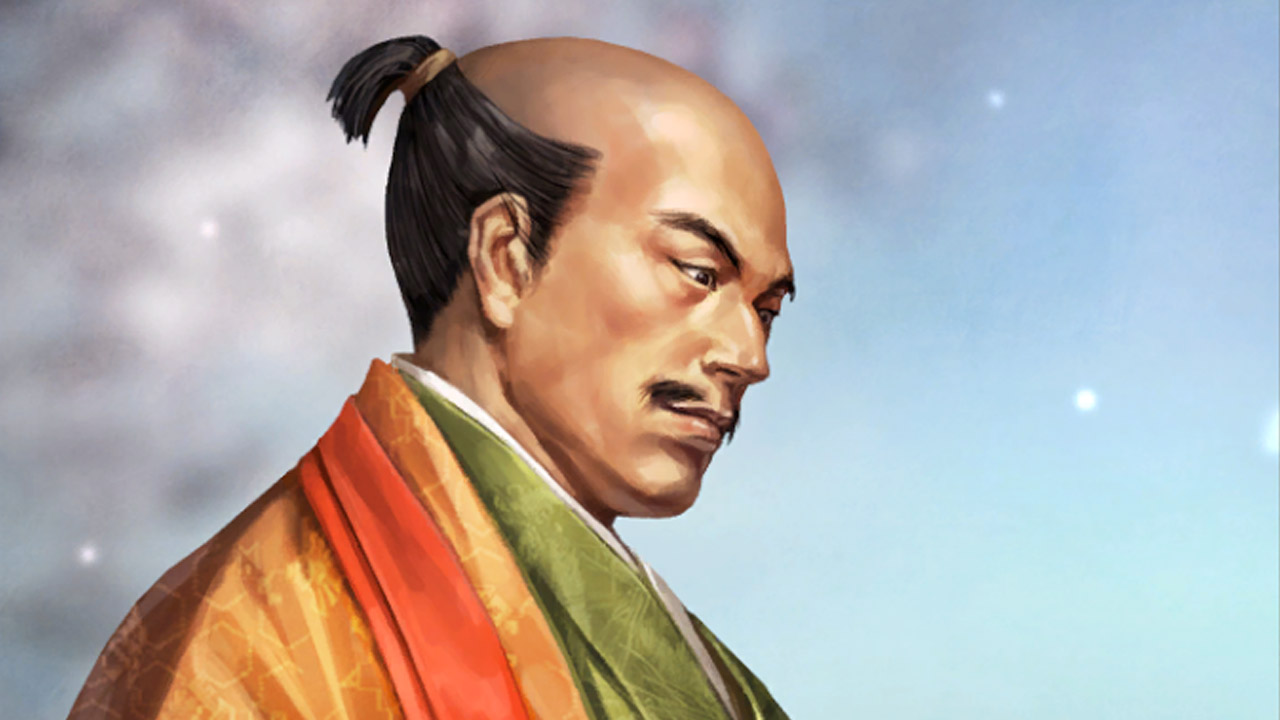

浅井氏とは

浅井氏とは近江浅井郡に居を構えた豪族です。

近江国の国人で京極家の家臣であり、戦国時代に北近江で勢力を持って、戦国大名化しました。

その出自については俗説を含めて諸説あり、三条公綱落胤説や物部守屋後裔説などが知られています。

浅井家歴代当主

浅井家臣団

一門衆

主要家臣団

近江浅井氏の歴史

浅井氏は近江守護京極氏の譜代家臣であり、小谷城を本拠としていました。

主家である京極氏は戦国期入り、北近江三郡を支配する戦国大名として台頭するものの、浅井亮政のころ京極家中では御家騒動が発生するような次第となっており、北近江では有力豪族の浅見氏を盟主とした国人衆による京極家の家政体制が確立します。

その浅見氏は次第に専制を強め、亮政はこれを追放し、京極氏を浅井氏の傀儡とした上で、京極家の有力家臣をも取り込んでいくことにより、戦国大名化していくことになります。

その後、亮政は勢力拡大を図るも、そこで立ちふさがったのが南近江の六角定頼でした。

六角氏は当時最盛期を迎えており、亮政はこれに圧され、対抗策として越前の朝倉氏と同盟を結び、その支援のもとに定頼の攻勢を押し返して北近江の支配力を高めていくことになるのです。

しかし亮政の死去に伴い、次代である浅井久政の代になると、旧守護である京極氏の勢力の巻き返しや、周辺大名である南近江の六角氏や美濃の守護代斎藤氏らの台頭により北近江は抗争の舞台となってしまいました。

そのため越前国の朝倉氏との提携がますます重要実を増していくことになります。

しかし六角氏の北近江への攻勢は強く、定頼の子・六角義賢からの圧迫は凌ぎ難く、六角家家臣の娘を久政の嫡男・新九郎(長政)に娶らされ、さらには新九郎の名乗りも「賢政」にさせられるなど、徐々に六角氏に臣従化を余儀なくされていきました。

このような状況を快く思わない家臣は多く、次第に浅井家中も分裂していくことになります。

そして永禄3年(1560年)。

嫁を強制送還した新九郎が強硬派家臣を率い、六角氏との決戦に臨みました。

これが野良田の戦いで、浅井氏は六角氏に大勝。

この勝利を契機として、浅井氏は六角氏から独立し、久政は家臣たちから強制的に隠居させられることになって、浅井家新当主の座には新九郎こと、浅井長政が座ることになったのです。

とはいえ久政の影響力は未だ健在であり、隠居後も彼は浅井家中において一定の発言力を有し続けることになります。

長政は永禄10年頃に美濃を支配した尾張国の織田信長と同盟を結び、また信長の妹のお市の方を妻として迎え、浅井氏に新たな方向性を示します。

北近江を味方につけた信長は、将軍足利義昭を奉じて上洛。

両者の同盟はうまく機能しているかに見えましたが、元亀元年(1570年)に、信長が浅井氏の同盟国である朝倉義景を攻めるべく越前に侵攻したことで、家中は分裂することになりました。

織田と朝倉のどちらに味方するべきか意見が分かれる中、浅井久政や宿将の赤尾清綱らは親朝倉路線を主張し、長政も決断。

同年4月には長政は信長との同盟を破棄し、織田軍に背後から奇襲しました。

この金ヶ崎の戦いを契機に織田氏とは手切となり、以後両者は激しく対立します。

そして同年6月には浅井・朝倉勢と織田勢との間で勃発した姉川の戦いにおいて、浅井氏は敗退しました。

その後、朝倉氏の他に摂津の三好氏や、六角氏など信長に圧迫されていた勢力も対抗。

元亀2年には信長と将軍義昭が敵対する事態となり、義昭は浅井・朝倉氏や本願寺など畿内勢力のほか甲斐国武田氏などの遠方勢力に呼びかけ信長包囲網を成立させます。

しかし元亀4年に甲斐の武田信玄が三河・尾張への侵攻(西上作戦)中に病没したことで、信長はにわかに力を取り戻し、反攻を強めました。

同年に信長は将軍義昭を京から追放。

そして天正元年(1573年)には織田勢が浅井氏の本拠である小谷城へ侵攻開始します。

盟友朝倉家も小谷城への救援のため派兵しましたが、織田方の反撃にあって敗退し、滅亡。

これにより浅井氏の運命は定まり、小谷城において抗戦した長政・久政親子もついにじゃ自害し、浅井氏は滅亡しました。