一乗谷城【一乗谷朝倉氏遺跡】と御城印

一乗谷城とは福井県福井市城戸ノ内町にある戦国時代の山城です。

越前朝倉氏の本拠地となりました。

現在、一乗谷城と山麓の城下町の遺跡を含めて、一乗谷朝倉氏遺跡と呼称されています。

1971年(昭和46年)7月29日、遺跡全体が国の特別史跡の指定を受け、1991年(平成3年)5月28日にはそのうち4つの日本庭園(諏訪館跡庭園、湯殿跡庭園、館跡庭園、南陽寺跡庭園)が一乗谷朝倉氏庭園の名称で、国の特別名勝の指定を受けました。

また一乗谷城の御城印が、一乗谷朝倉氏遺跡内復原街並にて購入可能です。

一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並 |

|

| 別名 | 一乗谷朝倉氏遺跡 |

| 城郭構造 | 山城 |

| 天守構造 | 無し |

| 築城主 | 朝倉氏 |

| 築城年 | 南北朝時代 |

| 主な改修者 | 桂田長俊 |

| 主な城主 | 朝倉氏 桂田長俊 |

| 廃城年 | 1575年(天正3年) |

| 遺構 | 土塁 堀 虎口 石垣 礎石 |

| 指定文化財 | 遺跡:特別史跡 庭園:特別名勝 遺跡出土品:重要文化財 |

| 地図 | |

一乗谷城(一乗谷朝倉氏遺跡)とは

一乗谷城に関しては、その名の山城よりも、麓にあった朝倉館や家臣たちの城下町の方が有名です。

現在、いわゆる一乗谷朝倉氏遺跡と呼ばれている一帯ですね。

これは戦国時代を代表する城下町が、良好な状態で遺構として残っていたこともあって、ここ50年ほどで注目されるようになりました。

そうなった理由は、戦乱により焼失後、越前国の中心がそれまでの一乗谷から北ノ庄に移ったことで、辺境として土の下に埋もれてしまったことに起因します。

そのまま人が住み続けなかったころにより、後世の改変を受けなかったからですね。

全国的に注目されている遺跡であり、遺跡は国の特別史跡になっている上に、その中の庭園は特別名勝。

県内でも随一の遺跡です。

管理人も時折訪れる場所でありますが、今回はその一乗谷城こと一乗谷朝倉氏遺跡の解説と案内です。

一乗谷朝倉氏遺跡の立地と概要

一乗谷朝倉氏遺跡は現在の福井県福井市の市街地から、約10キロメートルほど東南方向に離れた九頭竜川の支流である足羽川の、そのまた支流である一乗谷川の谷あいに立地。

戦国時代の当主の館跡(朝倉館)や、家臣の武家屋敷、町屋といって城下町と、朝倉館の背後にある一乗谷城と呼ばれる山城から構成されています。

一乗谷は東西500メートル、南北3キロメートルと狭小な地域ですが、福井平野の端から山地に入ってすぐの場所に位置しており、鹿俣峠から越前府中に続く街道や、北陸道と連絡する朝倉街道など、交通の要衝を押さえる位置に存在していました。

一乗谷そのものは、東側、西側、南側を山に囲まれており、さらに北側には足羽川が立地するため、天然の要害の呈を為してもいます。

その上、南北に城戸を設けており、その城戸内の長さ1.7キロメートルの地域に、朝倉館は武家屋敷、寺院、職人や商人といった町屋が計画的に整然と立ち並んでいたとされ、日本において有数の城下町を形成していました。

さらにその周辺の山峰には城砦や見張台があったことから、その地域自体が広大な要塞群をなしていたといえるでしょう。

一乗谷の歴史

始まり

朝倉敏景像

一乗谷の始まりは、1471年(文明3年)に朝倉氏7代目当主である朝倉敏景(英林孝景)が、黒丸館からその本拠を移したためと史料には記載されています。

これは『朝倉始末記』と呼ばれる軍記物に書かれた内容によるものです。

しかし『朝倉家伝記』や『朝倉家記』といった別の史料に頼れば、すでに南北朝時代に朝倉氏は一乗谷に居を持っていたとされており、こちらが有力となっているようですね。

越前朝倉氏の初代当主とされる朝倉広景は、鎌倉幕府滅亡後に足利尊氏の元に馳せ参じ、その家臣であった斯波高経に従って越前国に入りました。

その上で新田義貞討伐に功があり、黒丸城を与えられたため、以降は越前に根を下ろすことになったわけですね。

最盛期

文明年間に入ると、朝倉氏の重臣たちが一乗谷に集住するようになって、また当時は足利将軍家の分家であった鞍谷公方の存在もあったことにより、応仁の乱によって荒廃した京より公家や高僧、文人、学者といった多くの人物が避難してきたことで、一乗谷は飛躍的に発展したとされています。

そのため一乗谷は北の京などとも呼ばれたそうです。

朝倉氏の統治はその後も順調に続き、朝倉氏10代目当主・朝倉孝景(7代目当主と同名)の時代には最盛期を迎えました。

朝倉氏最後の当主となった、朝倉義景の父親の代にあたります。

名前は曾祖父にあやかって同じ「孝景」を名乗っていて、文武両道の優れた当主だったといわれています。

この頃になると、人口は1万を超えて越前国の中心となって栄えました。

あの狭い谷あいに1万というのですから、驚きです。

織田家との抗争

朝倉義景像

1499年(明応8年)、室町幕府第10代将軍・足利義稙が時の朝倉家当主・朝倉貞景を頼って来訪。

そして1567年(永禄10年)になると、越前朝倉氏第11代当主・朝倉義景が、永禄の変により室町幕府第13代将軍・足利義輝を殺害された弟の足利義昭を、安養寺へと迎え入れました。

義景は義昭を歓待するも、義昭の上洛要請は拒否し、同年中に織田信長を頼って美濃国へと出国することになります。

ここから義景と信長の因縁が始まって、お互いに抗争を繰り返すことになるのでした。

最初の金ヶ崎の戦いでは侵攻した織田軍は、義景の同盟者であった浅井長政に挟撃されたことにより、信長が敗退。

次の姉川の戦いでは、織田・徳川連合軍が、朝倉・浅井連合軍に勝利。その後の志賀の陣では窮地に陥った信長がごめんなさいをして和睦。

危機が去ったら即座に浅井氏攻撃を再開して、これの救援に駆け付けた朝倉義景もろとも滅ぼした、という流れになるわけですね。

1573年(天正元年)、刀根坂の戦いに朝倉義景は大敗を喫し、重臣であった従兄弟の朝倉景鏡の勧めもあって、一乗谷を放棄。

景鏡の地盤であった大野へと逃れました。

しかし景鏡はすでに裏切っており、結局義景は自害に追い込まれてしまいます。

そして一乗谷には織田勢が雪崩れ込み、火を放たれて灰燼に帰しました。

越前一向一揆

越前朝倉氏の滅亡後、織田方に鞍替えしていた朝倉旧臣である桂田長俊(前波吉継)は、信長に従い越前侵攻に功があったことから越前守護代職を与えられ、一乗谷に新たに居を構えることになります。

しかし長俊に対して同じ朝倉旧臣であった富田長繁などが対立しており、長繁は土一揆を蜂起させ、3万以上ともされる一揆勢を率いて一乗谷に攻め入り、長俊の一族はことごとく討たれました。

これが越前一向一揆の始まりで、一揆を扇動した富田長繁も一揆に討たれる始末で、越前国は混乱し、信長も一時的に越前国を失陥するほどだったそうです。

越前一向一揆は結局信長によって平定。

その後、越前八郡は織田家重臣であった柴田勝家に与えられ、勝家はその本拠地として一乗谷ではなく陸運や水運に便利な北ノ庄に移し、北ノ庄城を普請したことで越前国の中心は変わり、一乗谷は辺境となって田畑の下に埋もれていくことになるのです。

こうして歴史から一乗谷は消えていったのですが、この時に埋もれたことで、現代では良好な遺構が残ることになったというわけです。

一乗谷城

概要

一乗谷城は朝倉館の東側後背にある、標高473メートルの一乗城山に築城された中世山城です。

そういうわけですから天守とかはありません。

一乗谷城は15世紀前半には築かれていたとされていますが、最後まで戦闘に使用されることはなく、朝倉氏の滅亡と共に廃城となりました。

現在に残る遺構は曲輪、空堀、堀切、竪堀、土塁や伏兵穴跡など。

曲輪の全長は1.5キロメートルで、幅は200メートルとかなり広い。その中でも主郭部は600メートル×200メートル。本丸、一の丸、二の丸、三の丸とあって、各曲輪は堀切によって区切られた、連郭式城郭です。

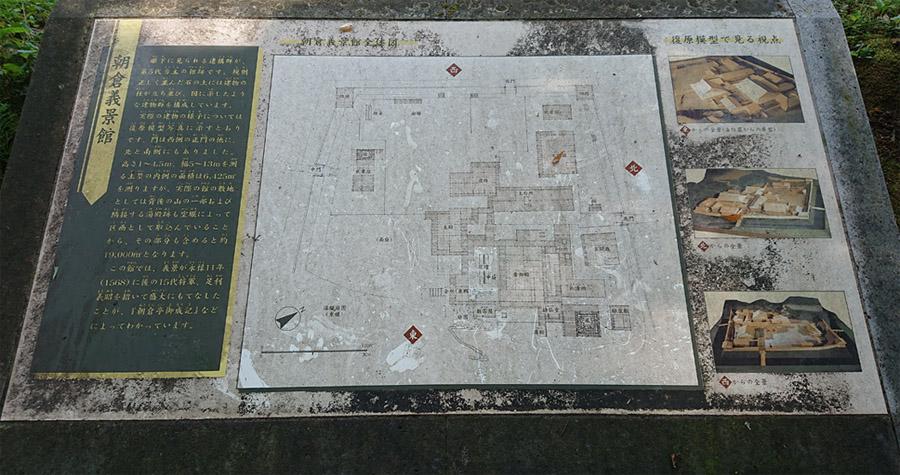

一乗谷城 一乗谷朝倉氏遺跡案内図

千畳敷は一乗谷城の本丸部分と伝わる区域で、最も広い部分です。

朝倉義景の代に造営されたと考えられています。

ここには枡形虎口を設けた観音屋敷跡や、福井平野を一望できる宿直跡、赤淵明神跡や月見櫓跡などがあって、それぞれは堀切、土塁で区切られています。

西側には飲料水として利用された不動清水という湧水地もありました。

ただしこの区画は文化的施設として用いられていたとも考えられており、従来の一乗谷城は一の丸から三の丸の区画でした。

一の丸

山頂(標高443メートル)に位置し、その部分を削って造られており、西側には空堀を配しています。

二の丸

一の丸から東南の尾根沿いに進んだ区画で、標高は463メートル。

四方に大きな堀切を配すことで、完全に防御しています。

三の丸

もっとも高い区画で標高は473メートル。

竪堀群や堀切などが、複雑に配されています。

主郭群以外では、北西の低い地点に小見放城という出城があったようで、馬出なども設けられていました。

また一乗谷城だけでなく、周辺の山峰に複数の出城があって、東に東郷槙山城、北に成願寺城、南に三峰城といった具合でがっちりと守っていたことがうかがえます。

とはいえこのように高い位置にある山城は普段は不便ですので、麓に当主の館を作って暮らすのは、戦国時代にはよく見られた光景でした。

例えば越前国の近くでいえば、お隣の若狭国の後瀬山城と武田氏館や、丹後国の田辺城と八田守護所の関係なども同じような感じですね。

遺構

唐門

朝倉館 唐門

朝倉館跡の正面にある堀に面して建つ、唐破風造り屋根の門。

一乗谷朝倉氏遺跡といえば、真っ先にここの門が浮かびます。

しかしこれは朝倉氏の時代の遺構ではありません。

この唐門は後世に建てられた松雲院の寺門として、朝倉義景の菩提を弔うために作られたそうです。

現存する門は、江戸時代中期頃に再建されたものとされています。

朝倉館跡

朝倉館跡

堀を越えて門をくぐると、歴代の朝倉氏当主が居住した朝倉館跡となります。

朝倉館跡は、一乗谷の中心に位置し、その東側後背には一乗谷城が立地。

館の敷地も西、南、北の三方を高さ1.2メートルから3メートルほどの土塁で取り囲み、その外側を幅約8メートル、深さ約3メートルの堀で囲んでいます。

朝倉館 北門跡

三方の土塁にはそれぞれ隅櫓や門があったそうなので、館といっても最低限の防御力は有していました。

西側にある門が正門とされる御門で、現在の唐門が建っている場所となります。

平坦部の面積は約6,400平方メートルで、内部には17棟の建築物がありました。

その中でも最大の建築物が常御殿で、東西約21.4メートル、南北約14.2メートル。

それ以外にも南側には主殿や会所・数寄屋・庭園・花壇など接客用の施設群があり、北側には台所や持仏堂・湯殿・蔵・厩といった日常生活のための施設があったとされています。

朝倉館 案内図

朝倉館 案内図

花壇跡

殺伐とした戦国時代にあっても、花は愛でるものだったようです。

ちなみに遺構はに常御殿の南側中庭にあって、東西9.8メートル、南北2.8メートルの長方形。

花粉分析によると。春にはシャクナゲやボタンが、秋にはキクやハギなどが植えられていたと推定されています。

ちなみにこの花壇、今のところ日本最古の花壇の遺構のようです。

朝倉義景墓所

一乗谷朝倉義景墓所

敷地内には朝倉義景の墓が存在します。

元々は一乗谷滅亡後の1576年(天正4年)に、村民が小祠を建てたとされ、それを1663年(寛文3年)、福井藩主松平光通が墓塔を建立したことによるそうです。

義景の墓はここだけでなく、終焉の地となった大野にもあり、こちらも江戸時代に建てられたものですね。

朝倉義景墓所

朝倉義景墓所の周辺にある複数の墓石・石仏

中の御殿跡

中の御殿跡

義景館跡の南隣で、立地としては朝倉館よりも高い位置にあります。

空堀を隔てて湯殿跡庭園があり、高さはほぼ同じ。

この中の御殿には、足利義昭から従二位に叙せられたという、義景の母親である光徳院が居住していました。

東と南を土塁で囲んでおり、門や庭園跡、建物跡といった遺構の一部も発見されています。

ここもかなり広い敷地で、その一つ上の高台は見晴らしがいいものですから、展望台のようにもなっていますね。

中の御殿跡

中の御殿 南門跡

庭園

概要

一乗谷朝倉氏遺跡では、住居とかの跡だけでなく、四つも庭園が残っているのも注目すべきところです。

遺跡内には、庭池と石組の豪壮な林泉庭園から砂礫と立石、伏石の枯淡な枯山水庭園まで、多くの庭園が遺されています。

四つある庭園のうち、湯殿跡庭園以外は朝倉義景の時代の作風と考えられているようです。

四つの中で、湯殿跡、南陽寺、諏訪館跡の庭園は以前から庭石が地上に出ていて、その存在が確認できていました。

庭というのも分かっていて、1930年(昭和5年)には国の名勝に指定されていたのですが、管理不足で荒廃していたそうです。

、1967年(昭和42年)になって、表土の除去や雑木の伐採などの整備が行われ、さらに1987年(昭和62年)には湯殿跡、諏訪館跡で湧水用の石組溝や暗渠が発掘されることになります。

こうして1991年(平成3年)5月28日、後述する四つの庭園が国の特別名勝に指定されることになったのです。

湯殿跡庭園(御湯殿跡庭園)

湯殿跡庭園

朝倉館跡の背後の高台に位置する庭園。

縦長の石を多く用いた庭石組により、戦国時代の大名の豪壮で力強い印象が感じられます。

このような作風から16世紀初頭に、10代目当主・朝倉孝景の時代に作られたのではないかと考えられているようです。

「湯殿跡」という名称は江戸時代の地誌に初めて登場しており、戦国時代の当時において、どのように使用されていたかは解明されていません。

現在は枯れているものの、当時は導水路が備えられて、水がたたえられていたと考えられているようです。

またこの庭園には、池の東端には「亀島」と呼ばれる小さな石組で出来た島があって、西端には、「鶴石組」という石組が造られているのが特徴です。

この「亀島」と呼ばれる造りの石組は、滋賀県にある「旧秀隣寺庭園」にもあって、その構造が良く似ている部分もあることから、同時代の作と推定されています。

余談となるのですが、この国指定の名勝である旧秀隣寺庭園は、1528年(享禄元年)に足利義晴は細川晴元・三好元長らの反乱の難を避けるため、朽木稙綱を頼って1531年(享禄4年)まで朽木谷に滞在していたことがあり、この際に朽木氏一族や京極高秀、浅井亮政、朝倉孝景らの協力のもと、管領・細川高国が義晴を慰めるためにこの庭園を贈ったとされています。

朝倉氏と無縁でない上に、時期も確定しているから、そこから湯殿跡庭園の作られた時期を推定しているわけですね。

湯殿跡庭園

南陽寺跡庭園

南陽寺跡庭園

南陽寺は朝倉氏3代目当主・朝倉氏景の妻・天心清祐大姉が建立し、その後、朝倉氏第9代目当主・朝倉貞景が再興した寺とされています。

朝倉館の北東の高台に立地し、朝倉代々の女性が尼として居住していたとされているようです。

当時は多くの建物があったようですが、現在では山すそに庭園の一部が残るのみとなっています。

南陽寺跡

現地を訪れると分かるますが、かなり広い敷地の隅っこに、ぽつんと庭園がある感じです。

朝倉館の背後から南陽寺跡に行こうとすると、登ったり下りたりでそれなりに疲れますので、気合を入れていきましょう。

南陽寺跡庭園案内図

1568年(永禄11年)、この庭園に朝倉義景は足利義昭(当時は足利義秋)を招き、宴や歌会を催したとされています。

現在南陽寺跡庭園に行くと、当時に二人が詠んだとされる歌の石碑が建立されているのが確認できます。

南陽寺跡 歌の石碑

ちなみに二人が詠んだ歌はこのようなものでした。

「もろともに月も忘るな糸桜 年の緒長き契と思はゞ」~義秋

「君が代の時にあひあふ糸桜 いともかしこきけふのことの葉」~義景

諏訪館跡庭園

諏訪館跡庭園

そして諏訪館跡庭園。管理人が個人的に一番印象に残った庭園です。

諏訪館は朝倉義景の側室・小少将のために造ったとされる館といわれています。

小少将というのは義景がもっとも寵愛した側室で、たいそうな美人だったそうです。

そのため義景は政務を省みなくなったともされ、朝倉氏滅亡の遠因になったとも考えられている人物ともいわれています。

あんな立派な庭園作ってしまうほどの相手だったので、相当なものだったのでしょう。

諏訪館跡庭園は上下二段構成の回遊式庭園に分類されています。

回遊式庭園とは日本庭園の形式のひとつで、園内を回遊して鑑賞する庭園のことです。

上段は滝石組と湧泉石組、下段は大きなヤマモミジの下に高さ4.13メートル、幅2.5メートルの日本最大の滝副石を使った豪壮な滝石組が特徴。

ヤマモミジは樹齢100年程度であり、戦国期のものではありませんが、秋の紅葉の季節には庭園を彩り、その風情を楽しむことができます。

礼拝石や橋挟石なども型通りに配置されており、当時の庭園様式を今に伝えるものなのです。

諏訪館跡庭園 下段

諏訪館跡庭園 上段

この庭の作りはかなり形式に則ったものであり、専門庭師が作ったのではと推察されています。

一乗谷にある四つの庭園の中では最も大きな規模であり、回遊式林泉庭園としては日本でも第一級の豪華であると言っても過言ではありません。

滝副石の表面には教景、貞景、孝景の法号が刻まれている。

これは1847年(弘化4年)に、心月寺十八世・月泉和尚の筆によるもので、これにより供養としたとされています。

諏訪館跡

諏訪館跡庭園案内図

朝倉館(義景館)跡庭園

朝倉館(義景館)跡庭園

朝倉館の南方にある庭園。

この庭園は現代、完全に埋没していたが、1968年(昭和43年)に発掘されました。

四つある庭園の中では、一番簡単に目にすることができる位置にあります。

護岸石を館の礎石に兼用しおり、庭園を囲むように接客用の館が建てられていたと思われます。

庭池は数寄屋跡南の山すそに位置しており、滝口前方には水分石があるのが分かります。

朝倉館(義景館)跡庭園

庭園の向かいにある茶室跡

城下町

概要

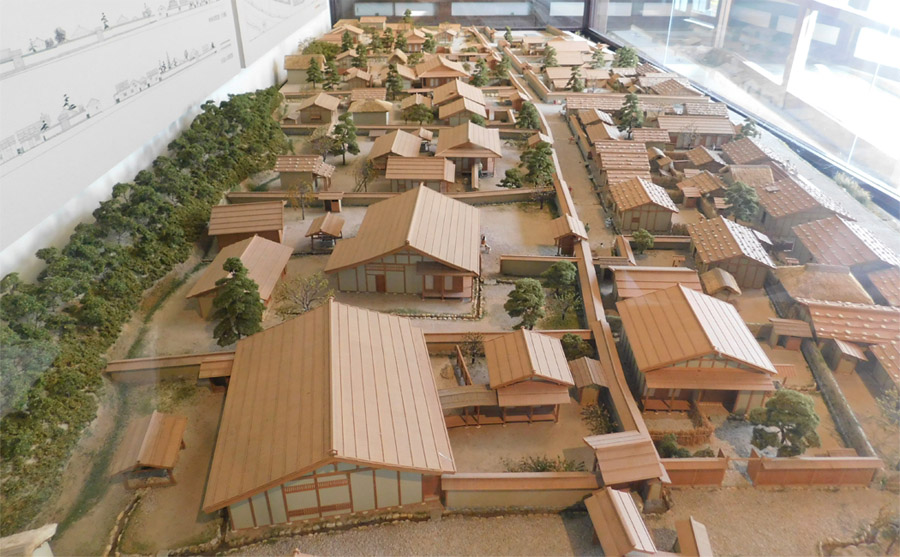

城下町模型

一乗谷の城下町は南北を城戸に囲まれた、約1.7キロメートルの谷間に形成されていました。

100尺(約30m)を基準にして、非常に計画的で整然とした町並みが形成されていたことが、発掘調査から判明しています。

1995年(平成7年)、発掘調査による結果や史料などを参考に、200メートルにわたって当時の町並みが復元されました。

これが一乗谷朝倉氏遺跡の目玉の一つ、復原町並ですね。

原寸大の模型としては、日本初。

遺構だけでは想像しにくい部分をそのまま見ることができるわけですので、一見の価値ありです。

武家屋敷

武家屋敷

朝倉館の前には一乗谷川が流れており、その川によって隔てられた敷地対面の敷地には、周囲に土塁をめぐらした大屋敷が立ち並んでいたとされています。

現在、復原町並として復元整備されている場所ですね。

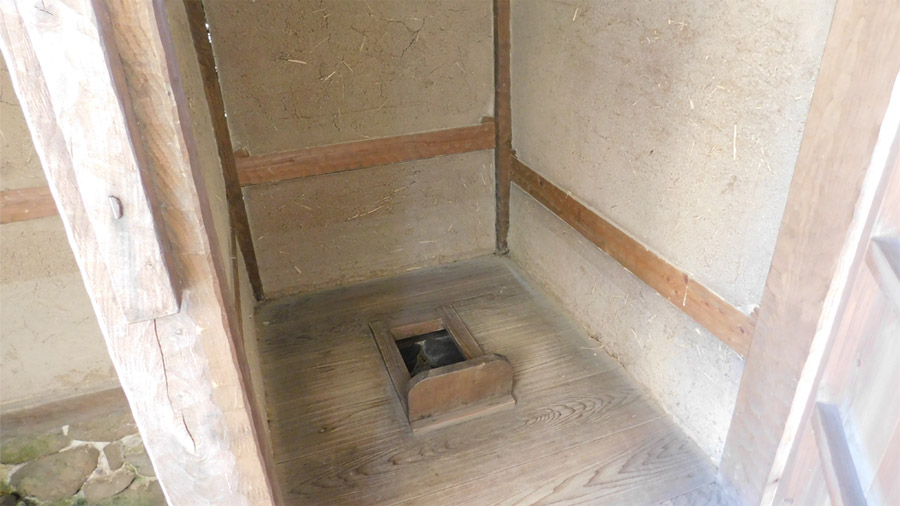

30坪の主殿を中心に門、庭園、蔵、納屋、井戸、厠まですべてが再現されています。

井戸

厠

台所

主室

町屋

町並み

武家屋敷に比べるとかなり小規模な建物であり、それらが細く並んでいました。

平面復原地区では井戸が再現されていますが、その数を見ただけでかなりの家屋があったことが想像できてしまいます。

平面復原地区にて再現された井戸

平面復原地区

復原町並内にも10軒の町屋が復元されていますが、かなり小さいものだったことが実感できます。

これがびっしり建っていたのですから、当時の人口密度がかなりのものだったことは想像に難くありません。

商家

城下町

一乗谷には約40の寺院があったと考えられています。

安養寺跡

1473年(文明5年)、朝倉孝景(英林孝景)が一乗谷東新町に建立した浄土宗の寺。

1488年(長享2年)には越前府中に滞在していたという天台宗真盛派の祖・真盛が朝倉貞景の招きに応じてこの寺で説法を行ったとされます。

その後、貞景は真盛に帰依したといわれています。

戦国末期、一乗谷での一大イベントとなった足利義昭が動座した際は、義景がこの寺で義昭を迎え、この寺の隣に義秋の御所を造営しました。

朝倉氏が滅んだ後の1575年(天正3年)、安養寺は北ノ庄に移ったといわれています。

盛源寺

上城戸の外に位置する天台宗真盛派の寺院。1492年(明応元年)、真盛の建立と伝わっています。

3メートル近い大きな地蔵菩薩をはじめ、不動明王や毘沙門天など、700体余りの石仏・石塔が存在します。

西山光照寺跡

下城戸の外、その北西にあった寺院。創建は平安時代。

朝倉孝景(英林孝景)が、叔父・将景の菩提を弔うために再興したとされています。

朝倉将景は朝倉一門で、孝景とっては叔父にあたる人物でした。

いわゆる長禄合戦で孝景と対立し、孝景に討ち取られています。

ちなみに将景の娘が孝景の妻になっていますので、義理の親子だったともいえますね。

だからこそ、なのでしょう。

西山光照寺は天台宗真盛派で、一乗谷で最大の寺院です。

朝倉氏滅亡後は、1611年(慶長16年)にやはり北ノ庄に移っています。

現在では旧参道両脇に屋根が設けられており、38体の石仏が残されています。

ちなみに最も大きい不動明王は2.6メートルと、なかなかのものです。

下城戸の外にあるので、朝倉館からはちょっと距離がある寺院跡ですね。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館からなら比較的近くあります。

石仏群

石仏

一乗谷には現在でも石仏や石塔が3,000体以上も残されています。

これらは合戦で討死した将兵を弔うために作られたとされ、その多くが天文年間から永禄年間のものだそうです。

その他の遺構・遺跡

英林塚

朝倉敏景墓所 英林塚

朝倉館の背後の山を登り、一乗谷の山腹には朝倉敏景(英林孝景)の墓が存在します。

英林とは敏景の法号・一乗寺殿英林宗雄からとったもので、英林塚と呼ばれています。

作りは高さ約2メートルの笏谷石製の宝筐印塔。

現在は保存のために、周囲を建物で覆われています。

この英林塚には昔から伝承があり、越前に危機が迫ると鳴動したとのことです。

近年の研究により、江戸時代の元禄・宝永年間に朝倉氏の菩提寺である心月寺の十八世住職龍堂が、室町時代の古い石塔を転用・修復して再建したと判明しています。

朝倉敏景墓所 英林塚 五輪塔

瓜割清水

瓜割清水(うりわりしょうず)とは、広さ80平方メートルほどの湧水池。

この南の高台に、南陽寺跡があります。

この名はあまりにも水が冷たかったため、冷やしていた瓜が二つに割れてしまったことに由来しているそうです。

城戸

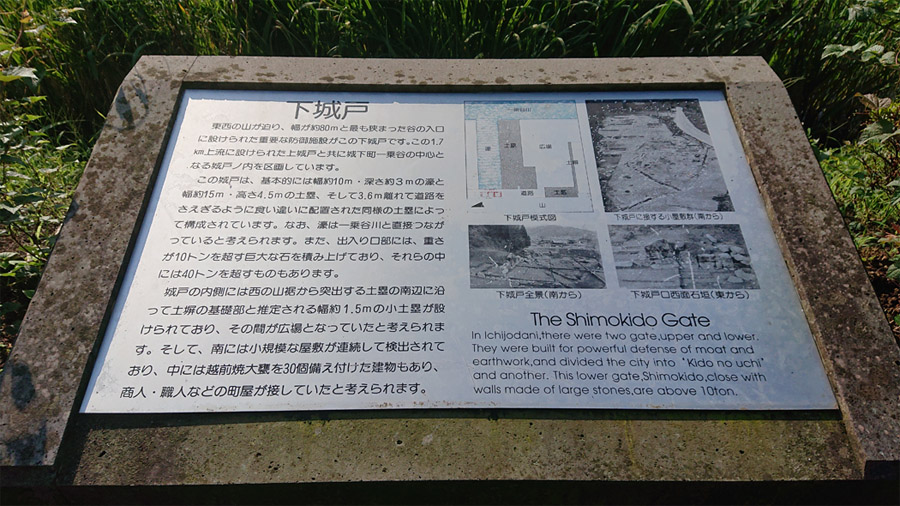

一乗谷の中核は下城戸と上城戸と呼ばれる城戸が配されて、その城戸の内が城下町の主要部となっていました。

下城戸

下城戸

谷の入口部分にあたる城戸で、東西の山が最も狭まった地点に設けられました。

現在では幅18メートル、高さ5メートル、長さ20メートルの土塁が残っています。

ここの枡形虎口の門跡にはかなりの巨石が積まれており、重さ10トンから40トンを超す巨石もあって、なかなかの圧巻です。

堀も存在しており、かつては一乗谷川と直接繋がっていたと思われます。

下城戸 枡形虎口

下城戸 案内板

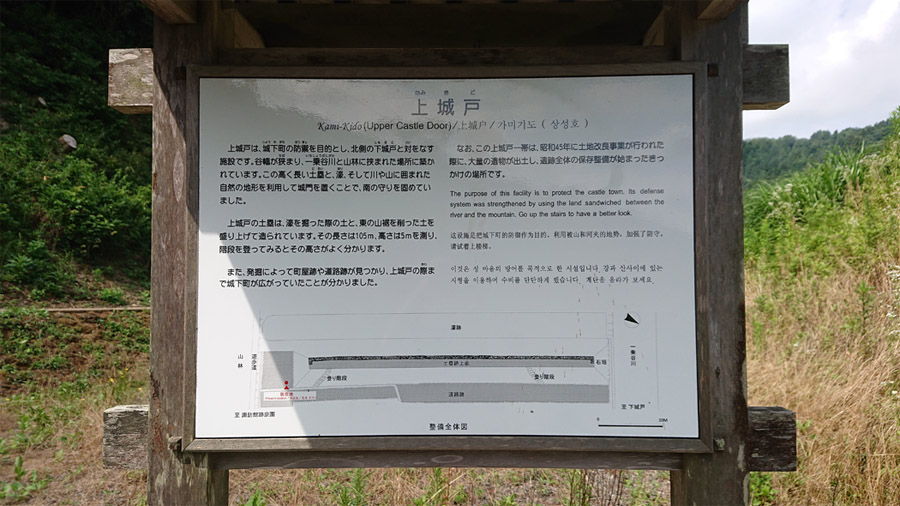

上城戸

上城戸

幅13メートル、高さ5メートル、長さ50メートルの土塁が、現在残されています。

外堀もありましたが、石垣の類は残っていません。

上城戸

上城戸 案内板

城戸外

城戸の外にも町は存在していました。

近くには足羽川があり、これが越前国の主要な湊である三国湊と繋がっていて、川湊として栄えていたそうです。

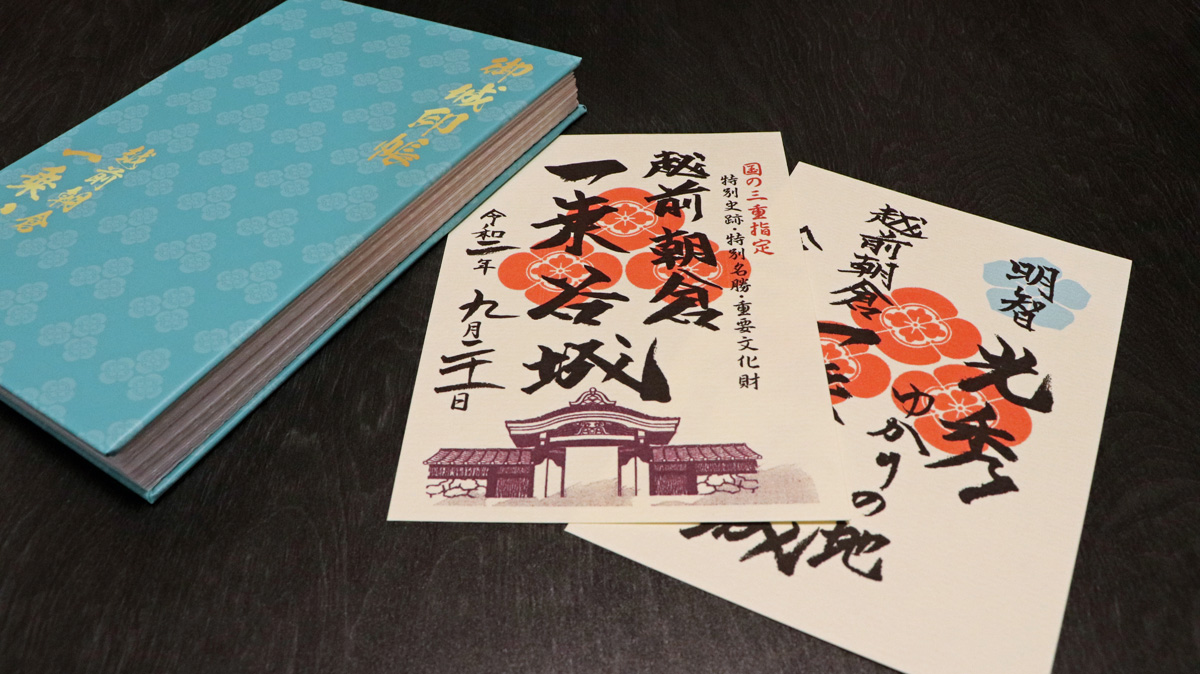

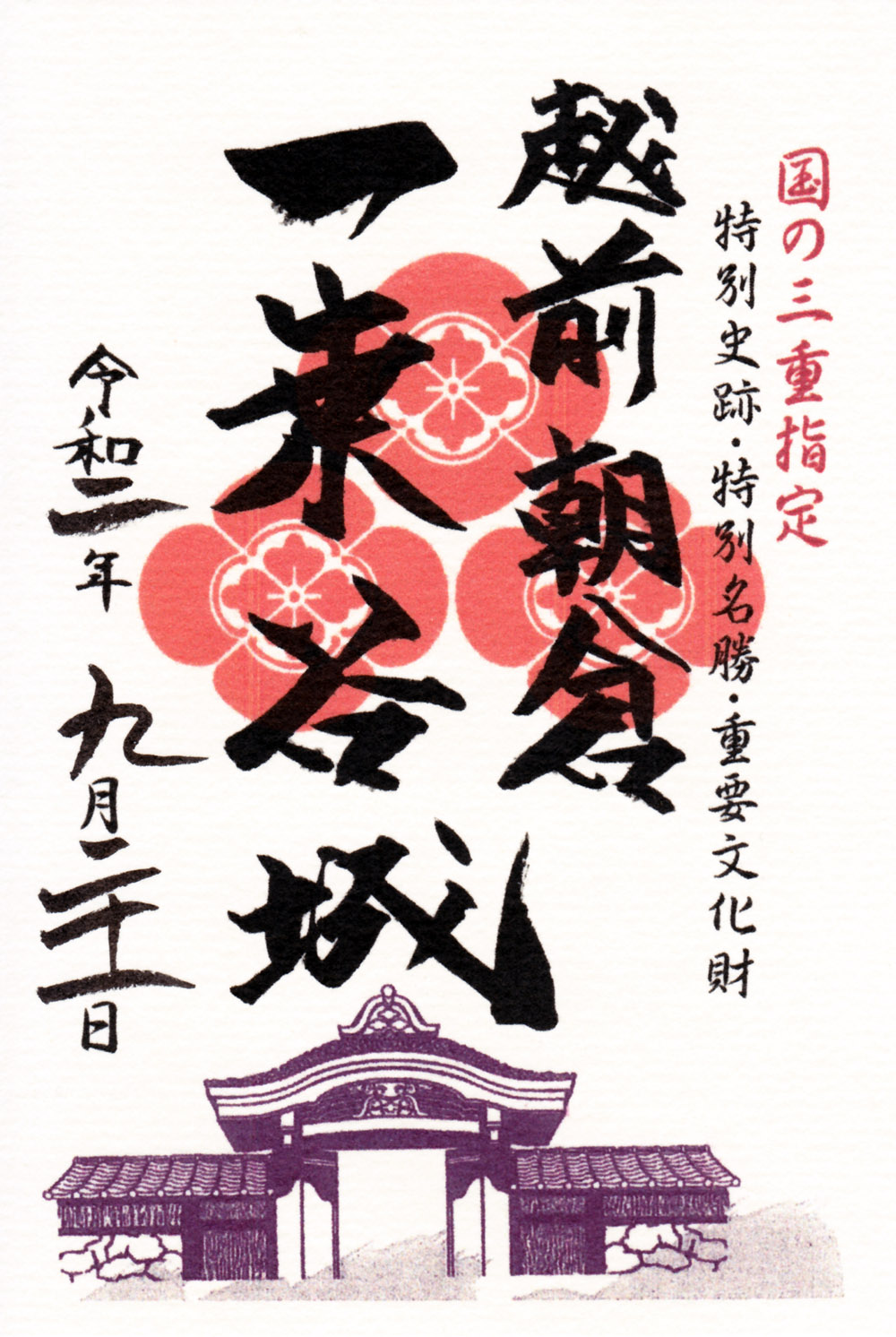

一乗谷城の御城印

一乗谷城御城印その一・ノーマルver.

一乗谷朝倉氏遺跡の朝倉義景館にある、象徴的な建物である唐門と、朝倉氏の家紋である三盛木瓜による意匠です。

一乗谷城、ではあるのですが、描かれているのは「城」ではありません。

一乗谷城は山城で、もちろん遺構は残っているのですが、象徴的な建物等が残っているわけではないからでしょう。

ちなみに実際の朝倉館の唐門はこんな感じです。

一乗谷城御城印その二・明智光秀ver.

一乗谷城御城印その三・アマビエver.

コロナ禍ならではですね。

一乗谷城御城印の入手方法

一乗谷朝倉氏遺跡内にある、復原街並南入場口受付にて、購入可能。

住所は福井県福井市城戸ノ内町28-37。

販売時間は9:00~17:00。

価格は一枚300円。

一乗谷朝倉氏遺跡へのアクセス

福井市街から少し離れていていますが、いくつかアクセス方法があります。

・JR越美北線 一乗谷駅から徒歩5分で下城戸、徒歩約30分で朝倉館跡

・京福バス62 一乗谷東郷線「復原町並」下車

・遺跡内無料周遊バス「朝倉ゆめまる号」が土日祝に30分間隔で運行

土日祝 9:30 – 17:30 運行ルート 一乗谷朝倉氏遺跡資料館~一乗谷史跡公園センター~復元町並~一乗ふるさと交流館~盛源寺

駐車場はちゃんとありますので、自家用車で来れる距離のひとならば、それが一番移動し易いかもしれません。

ちなみに近くには福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館があり、遺跡から発掘された出土品を展示していますので、是非訪れてみて下さい。

一乗滝

一乗滝

余談になりますが、一乗谷朝倉氏遺跡を貫いて流れる一乗谷川の上流に、一乗滝とよばれる滝があります。

ここは巌流島の決闘で有名な佐々木小次郎が、燕返しを編み出したとされる場所ですね。

佐々木小次郎像

一乗谷城一乗谷朝倉氏遺跡関連画像

一乗谷朝倉氏遺跡資料館

忠魂碑

下城戸付近

寺院跡

越前焼の大甕

墓地跡

医師の屋敷跡

東西道路跡

朝倉景鏡館跡

朝倉景鏡館跡 案内板