富田長繁【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

富田長繁とは戦国時代の武将。越前朝倉氏の家臣です。

後にこれを裏切り織田信長に下り、主家滅亡後の越前国にて大混乱を巻き起こし、最期は味方に裏切られて命を落とした人物として知られています。

その二つ名は「越前の狂犬」。

今回はそんな越前の狂犬こと富田長繁を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

| 生年 | 1551年(天文21年) |

| 没年 | 1574年(天正3年2月18日) |

| 別名 | 長秀 通称:弥六郎 |

| 主君 | 朝倉義景⇒織田信長 |

| 親 | 父:富田吉順 |

| 子 | 庄左衛門 |

信長の野望での富田長繁

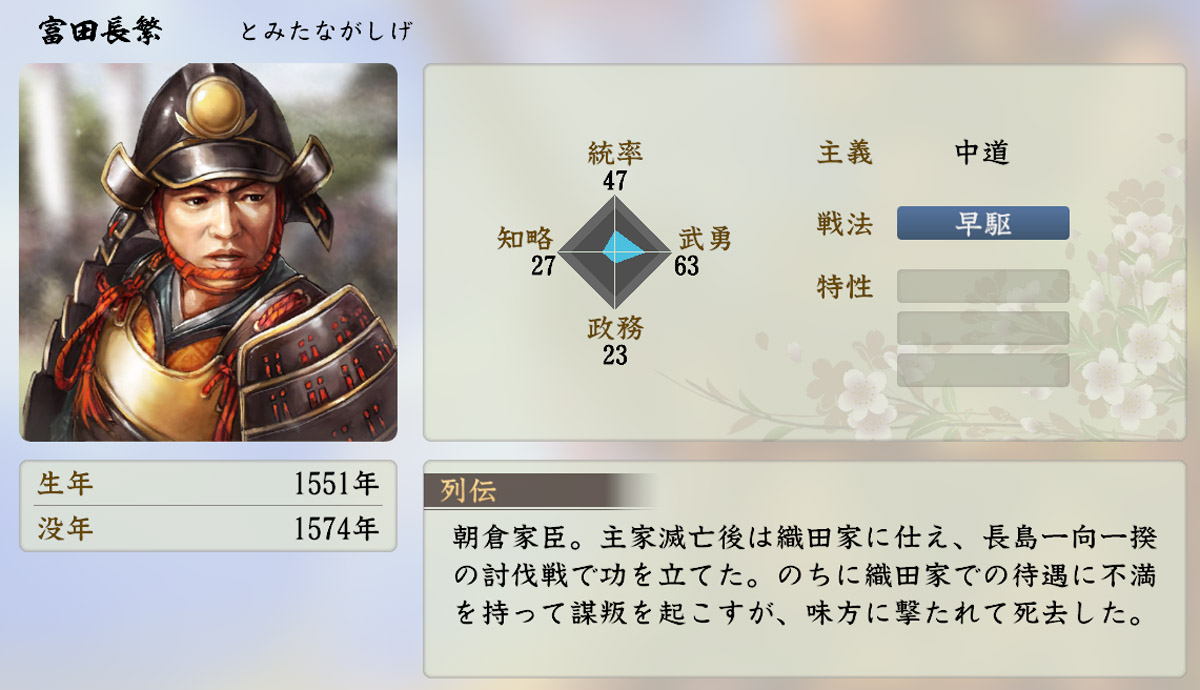

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 40 |

| 武勇 | 62 |

| 知略 | 29 |

| 内政 | 24 |

| 外政 | 24 |

うーん、ぱっとしない能力です。

知略、内政、外政が腐った能力値なのは妥当なところなのですが、唯一の見るべきところである武勇も62と、決して高いとはいえません。

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 47 | 63 | 27 | 23 |

新生でも能力は前作とほぼ変わらず。

統率が少し上昇しているだけで、全体のバランスは変わっていません。

武勇も相変わらずの評価で60台。

他が低すぎるので相対的に高くは見えますが、樊噲が勇にも過たり、とまでいわしめた武勇とは思えない評価です。

土一揆を扇動するような手腕や、起死回生の軍略(暴走といった方が適当かもしれませんが)からも、統率ももう少し高くてもいいのでは、と思わないでもないのですが、これまた低い能力ですね。

主君であった朝倉義景とさほど変わらない統率能力というのは、さすがに泣けてきます。

さてそんな長繁ではありますが、どのような暴走活躍をしたのでしょうか。

その人生から紐解いていきたいと思います。

朝倉家臣時代

長繁の出自

富田長繁といえば、越前の狂犬! と、巷ではそんな風にも呼ばれてしまっているような人物です。

富田長繁は朝倉家の家臣ではあったのですが、家臣時代よりもむしろ、主家滅亡後の活躍、もしくは暴走の方が有名ですね。

そんな長繁はまず、越前国の戦国大名・朝倉義景に仕えました。

その出自は出雲国で、越前国に来て義景に仕えたとされています。

とはいえどうやら長繁の父親と考えられている富田吉順は、越前国の南条郡にすでに所領を持っていたので、何代か前にすでに移り住んでいたとみるべきでしょう。

にもかかわらず出雲国から来た、という記録については詳細不明ながらも、富田氏が出雲国出身、ということなのかもしれません。

ちなみに名字の「富田」は、「とだ」もしくは「とんだ」って読むそうです。

そして『信長の野望』では「とみた」になっています。

わけがわからないですが、この記事では「とだ」で統一しています。

主家滅亡

朝倉氏はこの頃織田信長と争っており、長繁の名前が初めて出てくるのは1570年(元亀元年)で、信長の越前侵攻に際してです。

その後1572年(元亀3年)に朝倉を見限り、あっさりと織田に寝返えりました。

この時に寝返った朝倉家臣の者は多く、前波吉継、毛屋猪介、戸田与次郎などがいたとされています。赤信号、みんなで渡れば怖くない、という奴ですね。

そして朝倉氏が1573年(天正元年)に滅ぼされると、長繁は越前府中の領主に任じられることになります。

主家を裏切って滅亡させた挙句、領地は安堵。

主君である義景からすればけしからん話ですが、その義景のご先祖様である朝倉敏景も、裏切りやら下克上でのし上がって朝倉家を大きくさせたことを思えば、まさにツケを払う時が来た、といったところでしょう。

ちなみに朝倉家滅亡後、越前で暴れるまでの間に、織田家臣として長島一向一揆で名前が出てくる程度には、奮戦活躍していたりします。

しかしその後、みなさんお待ちかねのバーサーカモードに入ることになるのです。

桂田長俊との抗争

朝倉家が滅亡すると、桂田長俊(前波吉継)が越前守護代に、そして長繁が府中領主に任命されました。

この後で、長繁は第二次長島攻に従軍して戦功をあげています。

こうして越前国で所領を得た長繁であったのですが、実はその胸中に不満を抱えていました。

その原因は、桂田長俊との待遇の差であったとされています。

長繁は一領主。

しかし長俊は名目上とはいえ、越前国の守護代。

どっちが上かは明白です。

これが長繁は気に入らなかったわけですね。

しかもそうなったのは、ほんの少し、長俊の方が早く織田方に寝返ったからでした。

それだけで、と思われるかもしれませんが、一番乗り、というのはやはりその功は大きくなるもので、後世でも小山評定の時の、山内一豊みたいな感じですね。

もちろんそれだけでなく、長繁はこの時とても若く、一方で長俊はすでに朝倉家の重臣の一人でしたから、その辺りの差もあったのかもしれません。

ともあれ不満を爆発させた長繁の最初の標的になったのは、その桂田長俊でした。

長繁が長俊に不満を持つ一方で、長俊もまた長繁に知行を与えすぎであるとか、府中領主になったことに対して批判するような訴えを起こしていたようで、当然両者の仲は険悪なものになっていきます。

まあこの二人がぶつかるのは、自然な流れであり、もはや避けられない運命でした。

桂田長俊は越前国で圧政を敷き、その悪政に不満を持たれていたことに目を付けた長繁は、ならばと民衆を扇動して、土一揆を引き起こすします。

その数3万3000人。

これでもかなりの数なのですが、この時代の一揆は凄まじいこともあり、これで留まらないのが恐ろしいところでもあります。まだまだなのです。

長繁が引き起こした一揆に対し、桂田長俊に対抗できるすべはなく、長俊自身やその家族はあえなく殺害されることになりました。

長俊はこの頃一乗谷に住んでいたこともあり、この一揆がとどめになって一乗谷は完全に荒廃してしまいます。

それから何百年も埋もれていったことで、現代になり、一乗谷朝倉氏遺跡として良好な保存状態の遺跡が現存するという、ある意味で皮肉な結果になったのです。

越前の狂犬・長繁の暴走

桂田長俊を討ち取ったことで、越前国は一時的に長繁の支配するところとなりました。

勢いに乗った長繁は、織田家より代官として派遣されていた木下祐久・津田元嘉・三沢秀次を襲撃。

彼らは絶体絶命の危機に立たされたものの、朝倉家旧臣である安居景健(朝倉景建)と朝倉景胤の説得により、九死に一生を得ることになります。

気にくわない奴は攻め滅ぼし、邪魔な奴も見事追い払った長繁。

ここらでやめておけば良かったのに、若さゆえか、長繁は止まりません。

長繁は矛先を変え、かつての同僚である朝倉家旧臣の一人、魚住景固を朝食に誘って彼の息子もろとも斬殺。

その勢いのまま魚住氏の居城に攻め込み、魚住氏を滅ぼしてしまいます。

このあたりから、長繁の行動は血に飢えた狂犬のようになっていくわけですが、しかしなぜ魚住氏を滅ぼしたのか。

景固は同じ朝倉家臣で、主家滅亡前に信長に降伏して道案内などをして、本領安堵されていました。

しかし性格は穏やかで仁者だったらしく、民には慕われていたとされています。

つまりいい人だったのです。

が、それが駄目でした。

民に人気があるというのは、その言葉に民が耳を傾けるということ。

一揆を扇動した長繁ならば、その辺りの怖さは自覚していたはずです。

そのため景固のことを警戒していたのであり、そこまでの思考はごく当然の発想であったといっていいでしょう。

しかし長繁が短絡的であったのは、危ないからやっちまえ、という行動を実践してしまったことです。

人気者を殺せばどうなるか、そこまで考えが及ばなかったわけですね。

桂田長俊と違い、魚住景固は仁者として慕われていたこともあって、一揆の矛先が向けられるような人物ではありませんでした。

しかし長繁が傍目には何の理由も無く魚住氏を滅ぼしたことで民心を失い、かつての朝倉家旧臣の者も警戒し、長繁の元に誰も寄ってこなくなってしまったのです。

そしてついには自らが扇動した一揆勢に見限られて、長繁は孤立していくことになっていきます。

一揆との戦い

混乱した越前国を一時的にとはいえ支配下におさめた長繁は、その支配権確立のために色々政策を行い民心を得ようとするもののがうまくいかず、それどころか先に自身が扇動した一揆勢を敵に回す羽目になってしまいました。

この一揆勢は加賀国にいた七里頼周を呼び寄せ、土一揆だったものは一向一揆に進展。

越前のいたるところで決起し、越前は大混乱に陥ります。

いわゆる越前一向一揆です。

標的とされた長繁も一揆勢に包囲されました。

その数14万。

相変わらず越前一向一揆の動員数はいかれているとしか言いようがありません。

ちなみに永正3年の一向一揆による越前侵攻の際の一揆勢の兵力は30万ですので、14万なんてまだまだですね。ナンデャネン!!∑L(`ω´L)

そして対する長繁の兵力は……700!

勝てるわけがありません。

桂田長俊の二の舞になるのがオチです。

こうして窮地に立たされた長繁でしたが、このまま一揆の好きなようにさせるのは無念、と決死の覚悟で突撃を敢行します。

そして長繁はあえなく……とはなりませんでした。

府中にもっとも近い位置に布陣していた2万の一揆勢に突撃し、その一角を打ち破って壊走させ、さらに執拗に追撃し、2,000以上の首をとってしまったのです。

大・勝・利!

これによって勢いを取り戻した長繁は、即座に次の手を打ちます。

一向宗、つまり本願寺と仲の悪い真宗三門徒派を懐柔し、6,500人の兵力増員に成功。

しかしまだまだ兵力では圧倒的不利な状況には変わりなかったものの、府中から北ノ庄に向けて進軍。

鯖江を抜き、浅水付近にて一揆勢と決戦に及び、烏合の衆でしかない一揆勢に対して有利に戦局を維持。

そのまま勢いで押し勝ち、またもや大勝利しました。

長島一向一揆の時もそうでしたが、どうも長繁にとって一向一揆は物の数ではなかったようで、その無双ぶりを如何なく発揮します。

ここでやめておけば(さっきも言いましたが)、せめてここでやめておけば(もう一度言います)、長繁が狂犬などと呼ばれることは、もしかすると無かったのかもしれません。

なぜならこの後の長繁の行動が、もはや意味不明だったからです。

長繁の死

大勝利した長繁は止まることなく勢いのまま、傍観に徹していた安居景健と朝倉景胤へと襲い掛かりました。

長繁「邪魔者は消せ!」

景建「!?」

もはやアドレナリンが出まくっていて、とりあえず周囲の目に映るものは全て敵、みたいな興奮状態になっていたのでしょう。

このようにひたすら連戦する長繁でしたが、この戦は全く休まずの強行軍であり、絶倫な長繁はともかくとして、それに従う兵の方は耐えられるものではありませんでした。

そのため攻め切れず、いったん兵を引くも、しかし翌日には再度突撃を敢行する有様だったそうです。

このような無茶に、ついに不満が爆発しました。

この合戦中に味方である小林良隆によって背後から鉄砲で射殺。

まるで魏延(蜀漢の猛将)のような最期を遂げました。

享年24。

まさにはた迷惑な花火のような人生でした。

長繁は樊噲(前漢の猛将)が勇にも過たりとか言われるほどの武将だったのですが、人心を得る力は全く無く、こういう結果になってしまったようです。

この長繁の行動により越前国は混乱。

加賀国に続いて一向一揆の支配する国になってしまうのでした。

そんな長繁の墓所として、福井県鯖江市の歯塚大権現に供養塔が残っているそうです。

富田長繁 関係年表

1551年 富田吉順の子として誕生。

1570年 織田信長の越前侵攻に対して出陣。

1572年 織田軍に寝返り。

1573年 朝倉家滅亡。

府中領主に任じられる。

長島一向一揆攻めに従軍。

1574年 越前にて土一揆を扇動。桂田長俊を殺害。

魚住景固を殺害。鳥羽野城攻め。

一向一揆14万を破る。

長泉寺山の砦を攻める。

小林吉隆に裏切られ、討死。享年24。