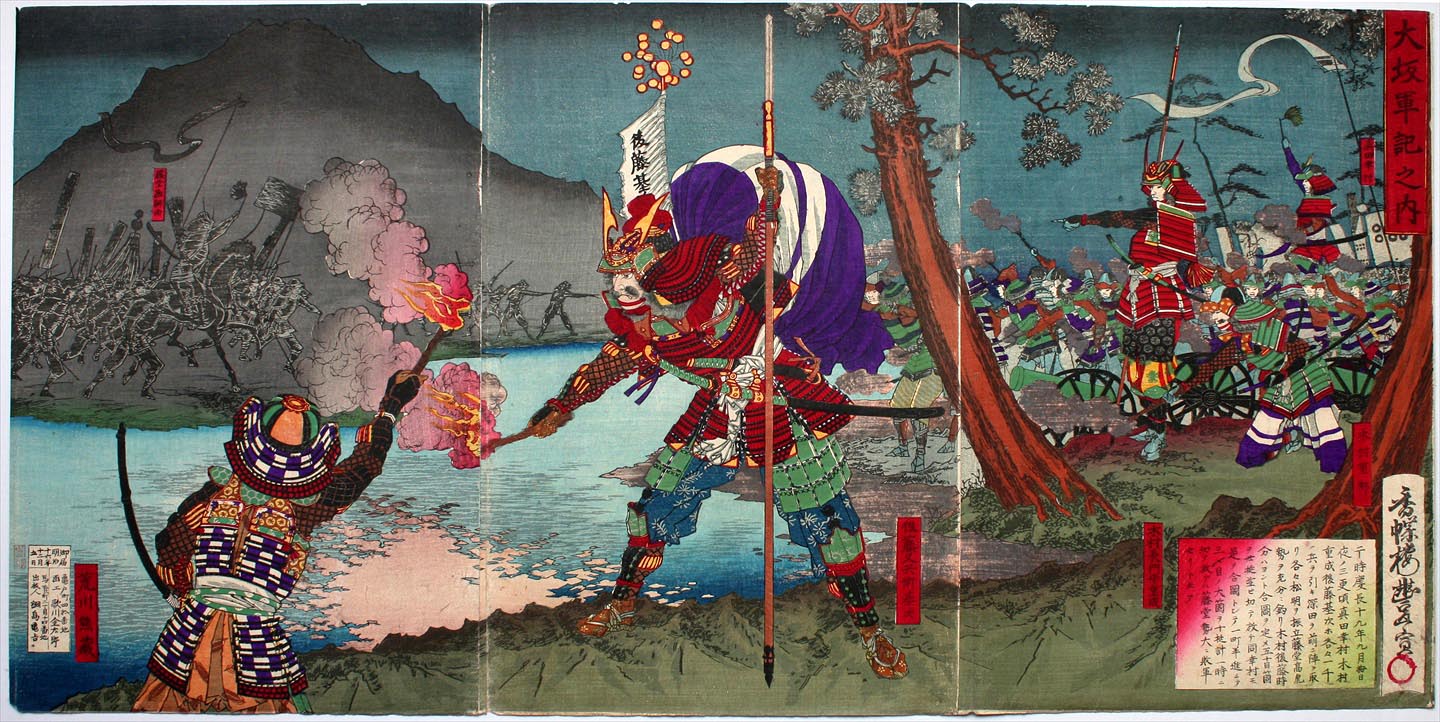

九頭竜川の戦い【30万の軍勢を打ち破った空前の大決戦】

九頭竜川の戦いとは、1506年(永正3年)に、越前に侵攻した一向一揆30万を、朝倉宗滴を総大将とする朝倉軍約1万が撃破した戦いとして知られています。

| 年月日 | 1506年(永正3年8月5日) |

| 場所 | 越前国九頭竜川一帯 |

| 交戦勢力 | 朝倉家 |

| 加賀一向宗 越中一向宗 能登一向宗 甲斐氏 |

|

| 指揮官 | 朝倉軍:朝倉宗滴 有藤民部丞 前波吉熙 |

| 一向一揆軍:河合宣久 | |

| 戦力 | 朝倉軍:8,000~16,000 |

| 一向一揆軍:300,000以上 | |

| 結果 | 朝倉軍の勝利 |

九頭竜川の戦いとは

戦国時代、越前国を治めていた朝倉家は、隣国の加賀一向一揆を相手に熾烈な戦いを続けてきました。

その中でも最大規模のものが、この九頭竜川の戦いとされているものです。

この戦いで目を引くのはやはり、越前国に侵攻した加賀一向一揆勢、約30万!Σ(oдΟ;)

いったいどこからかき集めたそんなに! というくらいの人員を動員して、越前国を侵したのです。

ところがこれを、たった一万騎で迎え撃ち、フルボッコにしたのが朝倉家の名将・朝倉宗滴で、宗滴がまさに名将と呼ばれる所以となった戦でした。

一向一揆の拡大

加賀一向一揆

朝倉氏の治める越前国の隣である加賀国において、1487年(長享元年)に加賀一向一揆が発生しました。

これは加賀守護であった富樫政親が、幕府の要請で近江へと出陣中に起こったもので、一揆勢は富樫泰高を守護に擁立し、取って返した政親を高尾城に攻め滅ぼしてしまうことになります。

これによって加賀国はいわゆる百姓の持ちたる国となったのです。

これは戦国時代の加賀国では戦国大名のいない時期があったことで、有名な話ですね。

そしてこの一向一揆は加賀だけには留まらず、隣国へと拡大していくことになります。

能登や越中へと広がりをみせる一向一揆は、つには越前への勢力拡大を目論むことになったのです。

一応宗教集団のはずなのですが、血に飢えた狼が如く、戦国大名よりも好戦的だったようですね。

このあたりは今も昔も、国家を越えても変わらないようです。

一向一揆の越前侵攻

1494年(明応3年)になり、一向一揆は越前に侵攻を開始。

これにはかつて越前国の支配を巡って争った甲斐氏も加わっており、これに対して朝倉家は当主・朝倉貞景が総大将として出陣し、迎撃に成功。一向一揆は加賀へと撤退しました。

しかしこれ以降、朝倉氏と一向一揆は代を隔てながら長年に渡り、戦い続けることになっていくのです。

その十年後の1504年(永正元年)には、朝倉氏一族である朝倉元景が一向一揆の助力を得て、越前に侵攻。

朝倉元景はかつて、貞景に対して宗滴らと謀って謀反を起こそうとしたものの、宗滴の密告によって失敗し、加賀へと逃亡していた人物です。

加賀で反朝倉の兵を募って一向一揆と共に攻め込むも、敗北し、元景は能登に逃れたとされています。

また1506年(永正3年3月)には近江方面から一向一揆が侵攻するも、これも撃退に成功しました。

永正三年の一向一揆

開戦までの経緯

一向一揆が執拗に越前攻撃を仕掛けてきたのには、単に血に飢えていただけというわけではなく実は幕府における権力争いが関係していたといわれています。

一向一揆を率いる本願寺と、幕府管領・細川政元との関係は親密で、逆に朝倉氏と細川氏の関係は悪く、朝倉氏を含む北陸の諸大名は反細川派であったことが原因でした。

そのため細川政元は本願寺を通し、一向一揆にて北陸の諸大名を攻撃するよう、仕向けていたとされます。

そして1506年(永正3年6月)に、越前で一向一揆が発生。

これに加勢すべく、加賀・能登・越中の一向一揆が甲斐氏の牢人衆と手を結び、7月に越前へと侵攻を開始した。

九頭竜川の戦い

越前一向一揆と合わせ、合流した北陸一向一揆の数は約30万。

これらは九頭竜川の北部一帯に布陣しました。

そう、30万!

こんな大軍など、戦国史上でもなかなかありません。

関ヶ原の戦いであっても、両軍合わせて20万以下ですし、大坂冬の陣で両軍合わせてどうにか30万程度、といったところですから、その規模の大きさが如何に馬鹿げていたか分かるというものです(恐らく誇張だったのでしょうが)。

とはいえこんな地方の川原で、なに天下分け目の大決戦やっちゃってるの、って感じだったのです。

対する朝倉軍は、朝倉宗滴を総大将として中の郷に布陣。

両軍は九頭竜川を挟んでその両岸約14kmに渡って対陣する構えとなりました。

《九頭竜川中ノ郷付近 》

各所で戦いが始まり、激戦が展開されます。

そして朝倉本陣である中の郷において、朝倉宗滴指揮による渡河作戦が決行。

夜半に仕掛けられた奇襲であり、これが成功して一揆勢は総崩れとなり、大敗北を喫することになったのです。

朝倉軍にとっては完全勝利でした。

勝利した朝倉勢はその後、吉崎御坊を破却することになります。

この時、一揆軍30万のうち、加賀に撤退できたのは10万程度だったそうです。

ちなみにこの30万という数字は誇張が過ぎると考えられているのですが、それらを過小評価しても大軍であったことには違いなく(仮に十分の一としても、三倍の敵だったわけですからね)、九頭竜川の戦いは大軍同士がぶつかり合った、激戦であったことは間違いなかったのでしょう。

戦後

この戦いにより朝倉宗滴は名将とされ、以後50年近く、朝倉氏を支えていくことになりました。

また一向一揆との戦いはこの後も続くものの、越前国内に侵入されることなく、平和な時代を迎えることになるのです。

しかし朝倉氏と一向一揆はやがて和睦する日が訪れます。

それは織田信長という、最大の敵の登場を待ってからのことになるのですが。