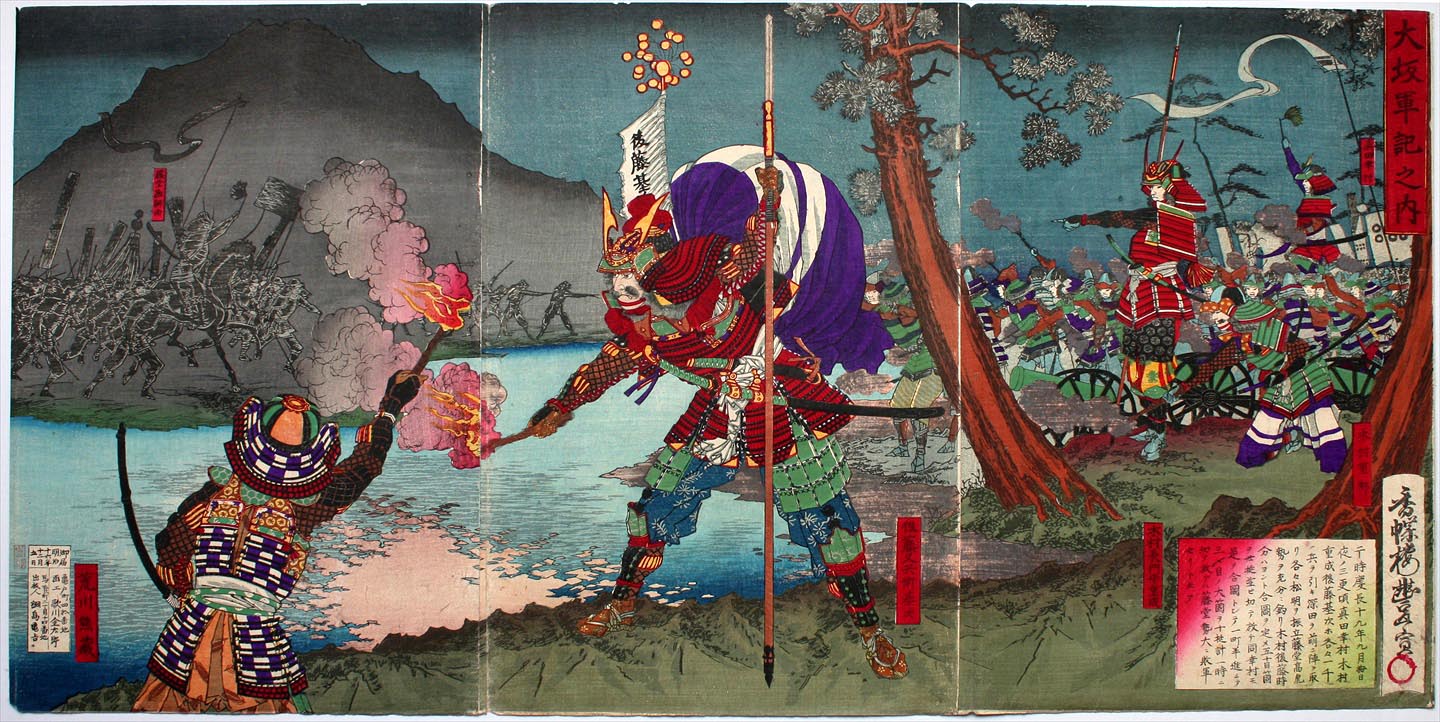

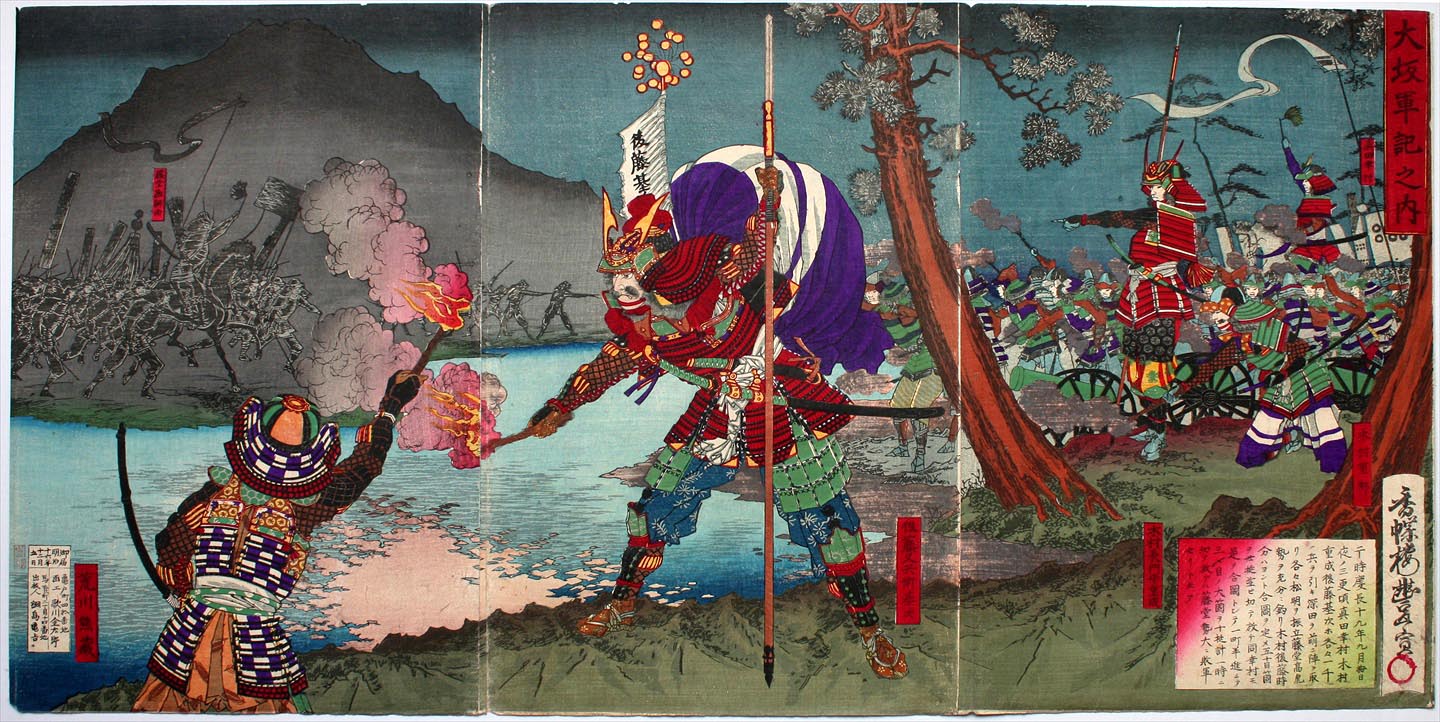

道明寺の戦い(誉田の戦い)【後藤又兵衛の最後の戦いである、大坂夏の陣】

道明寺の戦いとは、大坂方豊臣家と江戸幕府との間で行われた大坂の陣の戦いの一つであり、1615年(慶長20年)の大坂夏の陣の期間に発生しました。

豊臣方の将・後藤又兵衛が孤軍奮闘し、討死したことで知られています。

| 年月日 | 1615年(慶長20年5月6日 ) |

| 場所 | 河内国志紀郡道明寺村 誉田村付近 |

| 交戦勢力 | 豊臣軍 |

| 江戸幕府軍 | |

| 指揮官 | 豊臣軍前隊:後藤基次 薄田兼相 井上時利 山川賢信 北川宣勝 山本公雄 槙島重利 明石全登 後隊:真田信繁 毛利勝永 福島正守 渡辺糺 小倉行春 大谷吉治 細川興秋 宮田時定 伊木遠雄 |

| 江戸幕府大和方面軍 一番手:水野勝成 堀直寄 松倉重政 奥田忠次 丹羽氏信 桑山元晴 桑山一直 本多利長 神保相茂 二番手:本多忠政 稲葉紀通 古田重治 菅沼定芳 分部光信 織田信重 三番手:松平忠明 徳永昌重 一柳直盛 西尾嘉教 遠山友政 堀利重 四番手:伊達政宗 五番手:松平忠輝 村上義明 溝口宣勝 |

|

| 戦力 | 豊臣軍:18,400 |

| 江戸幕府軍:34,300 | |

| 結果 | 江戸幕府軍の勝利 |

道明寺の戦いとは

道明寺の戦いといえば、大坂夏の陣の激戦の一つです。

大坂城に籠城することができなくなった豊臣方の迎撃戦の一つで、大和方面から進出してきた幕府軍を迎え撃った戦いでした。

この時の幕府軍は、あらゆる経路から大坂城を目指しており、それだけの兵力もあったのです。

兵力の分散は兵法の忌むところではあのですが、あまりに大軍であれば話は別、というわけですね。

大軍は大軍なりの不利があり、数が多ければ多いほどなかなか進めないものであるし、狭い場所が戦場になったらそれこそ意味が無くなってしまいます。

この道明寺の戦いも、兵力で劣る豊臣方は、敢えて狭い戦場にて迎え撃つ作戦を立てたのですが、果たしてうまくいったのか。

その経緯をみていきましょう。

大坂方の戦術

すでに行われた大坂冬の陣において、いったん両者は和議となりましたが、その条件によって大坂城の堀は全て埋められることになってしまいます。

冬の陣のおいては籠城か、迎撃かで議論が紛糾したものの、すでに丸裸になってしまった大坂城に以前のような防御能力は無く、大坂方としては打って出ざるを得ない状況になっていたのです。

この状況に際し、幕府軍は河内、大和、紀伊方面といった、大坂城の南側より大坂城に向け進軍。

先鋒は水野勝成で、総大将は松平忠輝、その他に本多忠政、松平忠明、伊達政宗率いる部隊によって構成された軍は、34,300という戦力でした。

これに対し大坂方は、4月30日に幕府軍が河内平野に侵入してくるところを狙って迎撃するという大まかな方針を立て、翌5月1日に後藤又兵衛率いる前隊と真田信繁・毛利勝永率いる後隊が出陣します。

兵力は、後藤隊6,400と真田・毛利隊12,000の、合わせて18,400でした。

5月5日になって河内国に入った大坂方は、いったん道明寺付近に集結し、狭まった土地で大軍の進軍が困難になる国分村にて幕府軍を迎え撃つ段取りで戦術を立てます。

国分村は幕府軍が進軍していた大和路の平野部の、出口にあたる場所でした。

作戦の破綻と、後藤又兵衛の戦死

後藤又兵衛直下の隊2,800は、日付が変わった5月6日の深夜に出発し、夜明け前に道明寺に到着。

ところがこの時点で、又兵衛の隊以外は一つも到着していない状況でした。

そして反対に、目的地であった国分村にはすでに水野勝成率いる幕府軍が到着していたのです。

結果的に、後藤隊だけが図らずも深入りしてしまったような形になってしまったわけですね。

しかも敵はすでに着陣済みです。

これでは作戦もくそもあったものではなく、この時点で作戦の失敗を認めざるを得なくなったのでした。

又兵衛は次善の策として、道明寺村と国分村の中間にあった小松山に登り、陣を構えることになります。

このことは知った幕府軍は、小松山を包囲。

午前4時になって、又兵衛は水野勝成の率いる先鋒隊の中の、松倉重政、奥田忠次隊を相手に戦闘を開始します。

これは奥田忠次が、抜け駆けで攻撃を仕掛けてきたために始まったのでした。

これに対して又兵衛は奮戦し、奥田忠次を返り討ちにする戦果を挙げます。

更には松倉隊も崩れそうになるのですが、山の背後に回っていた水野隊が来援したことで、持ち直すことになります。

その後、幕府軍は小松山を完全に包囲。

伊達隊や松平隊らによる銃撃を加えつつ、攻め寄せました。

これを又兵衛は何度も撃退し、押し戻したものの、包囲する敵は10倍となっており、ついには覚悟を決め、幕府軍に対して突撃を敢行することになります。

いかに後藤又兵衛が猛将であったとしても、10倍の兵力差で勝てるわけがありません。

そして伊達家家臣・片倉重長の銃撃を受けて被弾。

正午頃までの激闘は約8時間にも及び、ついには又兵衛は戦死。彼の率いた隊も壊滅しました。

又兵衛は負傷した後に、人知れず自害したといわれています。

この8時間もの間、10倍する兵を相手に孤軍奮闘した後藤又兵衛の勇猛振りは後世にも伝わっているのですが、これは俗説の感が強く、この時代にありがちな誇張表現とも考えられているそうです。

さて又兵衛が頑張っていた一方で、そもそも他の豊臣方の味方は何をしていたのでしょうか。

この友軍の遅惨の理由については、諸説あるようです。

敗戦の原因ともなった後藤又兵衛の隊以外の大幅な遅参について、濃霧によって出立時刻を誤ってしまった、もしくは濃霧によって行軍がうまくいかなかった(大坂勢は寄せ集めの軍隊であったため、練度が低かった)など、霧に関するものが伝わっています。

しかし濃霧は又兵衛の隊も同様であったはずなので、そこを定刻通りに進軍できたのは又兵衛の統率力のなせる技と評価すべきなのかもしれません。

また上記に関連して、もともと又兵衛の隊は後続が到着するための時間稼ぎが任務だった、などと、諸説あるようです。

誉田の戦い

又兵衛が戦死した後になり、ようやく前隊の半分である薄田兼相、明石全登、山川賢信らの隊が道明寺に到着。

戦死した又兵衛代わり、前隊の指揮をとった薄田兼相は奮戦するものの、ついには戦死。

残りの部隊は誉田村まで下がりました。

そういうこともあり、この戦いは道明寺・誉田合戦とも呼ばれています。

ここにきてようやく後隊である毛利隊が到着し、更に遅れて真田隊が到着したのでした。

何というか、さすがに遅すぎです。

到着が大幅に遅れたことで前隊はすでに壊滅し、又兵衛は討死している有様に、信繁は勝永に対して嘆き、討死を覚悟する旨告げたのですが、勝永はこれを励まし、玉砕ではなく生きて帰るための撤退戦を決意させたといいます。

勝永、あちこちで死に急ぐ豊臣方諸将を説得して翻意させるなど、地味ながら苦労しているのが窺えます。

やはり大坂の陣での最大の功労者は毛利勝永ではないかと、管理人などが思う所以です。

誉田村に着陣した毛利・真田隊を確認した片倉重長は、ただちに攻撃を開始。

殿軍を受け持った真田隊は、鉄砲隊による攻撃を仕掛けてきた片倉隊に対し、鉄砲で応戦。

激しい銃撃戦となりました。

片倉重長は自ら真田隊を切り伏せる活躍をみせ、信繁の寄騎であった渡辺糺が負傷するなど激戦となったのですが、真田隊はこれを押し戻し、撃退に成功します。

真田隊はこの機に後退し、毛利隊と合流。

幕府軍も軍を建て直し、誉田を挟んで両軍がにらみ合う膠着状態となりました。

しかし午後2時頃になって、別方面で戦っていた長宗我部盛親は八尾の戦いで勝利するも、若江にて戦っていた木村重成は戦死して敗北し、結果的に長宗我部勢も撤退せざるを得なくなり、夕方4時頃から天王寺方面に向けて撤退することになったといわれています。

幕府軍はこの時、早朝からの連戦が続いて疲弊しており、追撃がかけられることはありませんでした。

そして翌日には大坂の陣の最終決戦となる、天王寺・岡山の戦いが繰り広げられることになるのです。

さて豊臣家の運命や如何に!