安土城【摠見寺】と御城印

安土城とは琵琶湖東岸にあたる、現在の滋賀県近江八幡市安土町下豊浦にある安土山にかつてあった山城です。

織田信長によって築城された、その独創的な意匠により絢爛豪華な城であったとされています。

また安土城址は国の特別史跡に指定され、また琵琶湖国定公園第1種特別地域となっています。

また安土城の御朱印(御城印)も頒布されていますよ!

安土城図 |

|

| 城郭構造 | 山城 |

| 天守構造 | 望楼型地上6階地下1階(1579年・非現存) |

| 築城主 | 織田信長 |

| 築城年 | 1576年(天正4年) |

| 主な改修者 | 羽柴秀吉 |

| 主な城主 | 織田氏 明智氏 |

| 廃城年 | 1585年(天正13年) |

| 遺構 | 天守台 曲輪 石垣 堀 |

| 指定文化財 | 国特別史跡 |

| 再建造物 | 一部の石垣 大手道石階段 門跡 |

| 地図 | |

安土城の概要

織田信長像

安土城は織田信長が天下統一を目標に、1576年(天正4年1月17日)に、織田家重臣であった丹羽長秀を総普請奉行に据えて、標高199メートルの安土山に築城させた山城です。

みんな大好き戦国時代においても安土城は有名で、その特徴としては大型の天守(天主)を初めて備え、威容を誇っていたことでしょう。

現地を訪れれば分かるのですが、現在では琵琶湖から離れた場所に立地しているものの、当時は琵琶湖に面していました。

現在、そうでなくなった理由は、かつて滋賀県湖東地域には大中湖を初めとする内湖がいくつもあり、戦後にそれらが干拓されて農地になってしまったことによります。

天守は地下1階地上6階建てで、その高さは約32メートルあったと考えられているようです。

普請に関わった主要な人物は、以下の通り。

総奉行:丹羽長秀

普請奉行:木村高重

大工棟梁:岡部又右衛門

縄張奉行:羽柴秀吉

石奉行:西尾吉次 小沢六郎三郎 吉田平内 大西某

瓦奉行:小川祐忠 堀部佐内 青山助一

織田信長がこの城を築城した目的は、それまでの信長の居城であった岐阜城に比べて当時の日本の中心であった京にほど近く、琵琶湖という水運を利用できるという利便性もあり、また北陸街道から京への要衝にあたるという立地から選ばれたと考えられています。

他にも「越前・加賀の一向一揆に備えるため」とか「上杉謙信への警戒のため」など、北からの脅威に備える目的もあったのではないかと、推察されているようですね。

安土城は信長の天下布武を象徴する城であると、その城郭の規模や容姿などは、『信長公記』などで知られる太田牛一や宣教師などの記述に見ることができます。

山頂にあった天守には信長自身が居住し、その家族は本丸付近に住み、また家臣らも山腹あるいは城下の屋敷に居住していたと考えられています。

前田利家邸跡

前田利家邸跡案内板

羽柴秀吉邸跡下段

羽柴秀吉邸跡石垣

羽柴秀吉邸跡上段

羽柴秀吉邸跡案内板

しかし1582年(天正10年)、信長の重臣であった明智光秀による謀反、いわゆる本能寺の変が勃発します。

『本能寺焼討之図』楊斎延一画

その後まもなく、安土城は焼失しました。

まさに信長と共に、って感じなのですが、しかし長が討たれた本能寺は京にああり、どうして近江にあった安土城まで燃えてしまったのでしょうか。

それについては諸説ありますので、後述いたします。

さてそのため安土城はその後廃城となって、現在は石垣等の遺構を残すのみとなりました。

しかし城を観覧したポルトガルのカトリック司祭で宣教師であったルイス・フロイスらが残した記録により、焼失以前の姿をうかがうことができています。

安土城といえば、総石垣作りが有名ですね。

この安土城で培われた石垣の技術が、その後の安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、日本国中に作られた城郭、いわゆる近世城郭の範となったとされているほどなのです。

そしてこの時普請を手掛けたとされる穴太衆と呼ばれる石垣職人集団は、全国の城の石垣普請に携わったとされ、石垣を用いた城自体が全国に広がっていきました。

廃城となった安土城でしたが、その遺構は現在、安土山の全体に分布しています。

当時の建築物としては、仁王門と三重塔が摠見寺の境内に現存しており、これは直接見ることも可能です。

そのほかに、二の丸には信長の霊廟なども存在しています。

安土城:信長公本廟

信長公本廟内部

1989年(平成元年)より滋賀県は、20年にわたって安土城の発掘調査を実施。

これにより南山麓から本丸へ続く大手道や、通路に接して築造された伝羽柴秀吉邸や伝前田利家邸、天皇行幸を目的に建設したとみられる内裏の清涼殿を模した本丸御殿などといったものの、当時の状況が明らかとなっているわけですね。

この時に石段や石垣が修復され、お城そのものは無いものの、石垣だけで圧巻な雰囲気を放っているのを感じることができます。

現在、調査自体は現在終了されているのですが、それでも史跡の中の約20%程度に過ぎないそうです。

全てを修復しようと思ったら、あと50年から100年はかかるそうで、やはり財政の問題もあるようなので、あとは将来に任せた! という感じですね。

歴史

安土桃山時代

1576年(天正4年)、織田信長は総普請奉行に丹羽長秀を据えて、近江守護六角氏の居城・観音寺城の支城のあった安土山に築城を開始。

1579年(天正7年)、天守が完成。この頃に落雷により、本丸が焼失したとの記録がルイス・フロイスによる『日本史』にあります。

1582年(天正10年)、明智光秀を饗応役として、徳川家康の接待が行われます。

1582年(天正10年6月2日)、本能寺の変。この時の安土城留守居は蒲生賢秀

蒲生賢秀・氏郷父子は蒲生氏の本拠地であった日野城に信長の家族を避難させ、退去。

1582年(天正10年6月13日)、山崎の戦いが勃発。

光秀は敗死し、その重臣であった明智秀満率いる明智勢の退却後、天守や本丸等が焼失。

この時に焼失を免れた二の丸を中心に、清州会議以後は織田秀信を城主とし、織田氏の居城として機能していたとされます。

1585年(天正13年)、豊臣秀次が近江八幡43万石を与えられて安土城の隣地に八幡山城を築城を開始し、安土城は廃城となりました。

近代

1918年(大正7年)、 安土城保存を目指して「安土保勝会」が設立。

1926年(大正15年)、 史蹟名勝天然紀念物保存法により、安土城址が史蹟に指定。

1927年(昭和2年) 、内務省(現・総務省)が城跡に「安土城址」の石碑を建立。

1928年(昭和3年) 、滋賀県が史蹟安土城址の管理団体に指定。発掘調査開始。

現代

1950年(昭和25年)、 文化財保護法施行に伴い史跡安土城跡に。その後、特別史跡に指定。

1960年(昭和35年) 、城跡修理に着手。

1978年(昭和53年)、安土城跡実測図(縮尺千分の一)を作成。

1988年(昭和63年)、「第1回特別史跡安土城跡調査整備委員会」が開催。

1989年(平成元年)、「調査整備20年計画」を開始。

1992年(平成4年)、 セビリア万国博覧会に「天主指図」を基に復元された安土城天主の一部(5・6階部分)が出展。

1999年(平成11年)、本丸跡から内裏の清涼殿と同じ平面を持つ建物が発見。

2005年(平成17年)、安土町のプロジェクトチームがイタリアのローマに渡り、「安土城之図」と伝わる屏風絵を捜索。⇒発見に至らず。

2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(51番)に選定。

2009年(平成21年)、 調査整備20年計画が終了。

特徴

中央の礎石

安土城天守礎石跡

安土城天守の特徴として、中央部に礎石が存在しないことが挙げられます。

日本建築で構造木造建築を建てる場合、中央に心柱を立てるのが基本なのですが、安土城天守にはそれが無かったことが、一つの大きな特徴であるといえるでしょう。

しかし本来礎石があるべき場所には穴があって、その穴からは壺のかけらのような破片がいくつも出土しています。

果たしてこれはどういうことなのかといえば、あくまで推測と断った上で、この穴の上に仏教の宝塔があって、その穴の中にあった壺は舎利容器ではないか、と考えられているようですね。

つまり、もの凄く宗教色のあるお城だった、ということなのです。

居住性

城郭における天守は通常、居住空間として使用されることはありませんでした。

天守の最上階から見下ろせば、それはもう見晴らしもよくて絶景なのでしょうが、何といっても時は戦国時代。

当然ながらエレベーターやエスカレーターなどはなく、それはもう不便でっただろうことは、容易に想像がつきます。

それに加え、天守というのは基本、櫓の類であり、戦時に使用するものであって、普段は物置なのです。

普通はそんなところに住みません。

ところが。

安土城の場合、城主たる織田信長はこの天守を生活の場としていたと考えられています。

そのため居住性が確保されており、このような高層建築物を住居とした日本人は、恐らく信長が初ではないかといわれているほどです。

信長が現代に生きていたら、絶対高層マンションで暮らしただろうと思うのは、管理人だけではないはずです。

某大河ドラマでは、信長の嫁様に、こんな高い所を昇り降りするのは疲れるとか言われて、実家に戻られてしまうくらいですからね。

寺院の存在

摠見寺

安土城天守台より南西にあたる百々橋口付近に、摠見寺という寺が存在します。

実はこのように、いわゆる伽藍を備えた寺院が城内に境内として存在する例は、安土城以前は勿論、以後も例がありません。

そして通常、入城する際には百々橋口道を使用したとみられていますが、その道程中に必ず摠見寺の境内を通過しなければならない作りになっていたようです。

蛇石

安土城普請のために多くの石が集められましたが、その中にあって「蛇石」と呼ばれる巨石の存在があります。

昼夜山も谷も動くばかり

石引きの歌声が天地にこだまする有様を、『信長公記』にはそう記述されています。

「蛇石」は約10メートルの大きさで、その重量はおよそ112トンという巨石であったのですが、引き上げる途中で網が切れ、滑った蛇石に150人余が挽き潰されるなど、容易な作業でなかったことがうかがえます。

結局この蛇石は安土山頂まで引き上げられたようなのですが、しかし不思議なことに、現在でその存在を実際に確認することはできていません。

伝承に残るほどの大石だったのにも関わらず、どこにも残っていないっていうのも不思議なものですね。

本丸御殿と清涼殿

本丸御殿跡

天守台のすぐ下の区域は本丸御殿があったんだが、この御殿が天皇を迎えるための施設だったのではないか、という説があるそうです。

その理由を以下に列挙します。

・礎石、つまち柱の間隔が非常に長い点。通常、武家の建築物の柱の間隔は6尺5寸。しかし本丸御殿は7尺2寸お配置となっています。一方で公家の建物の標準は7尺。そして現在の御所と比べても、7尺2寸というのは長いのです。

・調査結果に基づき復元図を作成した結果、3つの建物の存在が判明。配置はコの字型であり、これは清涼殿と共通しています。

・1613年に江戸幕府が建てた清涼殿の図面があるのですが、それを東西逆にすると、上の復元図とほぼ重なります。加え、規模や部屋割りもほぼ一緒である点。

・豊臣秀吉も1589~1591年にかけて清涼殿を建てているのですが、後世に江戸幕府が建てた清涼殿と同じ平面構造を有しています。

・『信長公記』の記述に、安土城の屋敷の中で「御幸の間」「皇居の間」を拝見したとあります。

・『言継卿記』に「来年は内裏さまが安土へ行幸する予定」という、著者・山科言継の娘の手紙が記録として存在。

・菊の紋章がついた瓦が発掘されていること。

こんな感じで、そのように考えられているわけですね。

本丸御殿跡案内板

乏しい防御策

大手道

城というものは、敵の侵入に備えるために細く作られ、また曲がりくねっているものであるのですが、安土城の場合はまず大手門からの大手道が、その幅6メートルと広く、また180メートルも直線が続いています。

山城である以上、登って侵入しなくてはいけませんが、しかしこの大手道は大きくて真っ直ぐであり、迫力はあるものの敵にとっては格好の侵入路になってしまうのです。

それ以外にも、井戸や武者走り、石落としといった籠城用の設備も少ないことが挙げられます。

例えば籠城するなら井戸は重要だし、迎え撃つ設備も多いに越したことはないはずなのですが、これについてはそもそも信長は、安土城を軍事拠点としては考えていなかったのではないか、ということが考えられています。

つまり、どちらかといえば政庁の意味合いの方が強かった、ということですね。

天守の焼失に関して

安土城天守は、本能寺の変や山崎の戦い以後に焼失していますが、どうして焼けるに至ったかは諸説あります。

明智秀満による放火

明智左馬助光春像

まず一つ目は、山崎の戦いで主君であった明智光秀が討たれたことで、その家臣であった明智秀満勢が安土城より退去する際、放火したとされる説です。

いかにもありそうなシチュエーションではあるのですが、ところがこの説は、実に眉唾だったりすます。

安土城で火の手が上がったとされるのは、6月15日。

実はその日、秀満はすでに対岸の坂本城にあって堀秀政の軍勢に包囲されていたんですね。

つまり、アリバイがあるのです。

しかも秀満は、その後坂本城で自刃に至り、城に火を放つのですが、しかし光秀収集の名刀や茶器、書画を堀直政に引き渡した上で放火し、自害しているような人物なのです。

そんな性格の秀満が、安土城に放火するというのも考えにくく、恐らく濡れ衣だろうとというのが後世の考えのようです。

織田信雄像

明智秀満が安土城から退去した後、伊勢国よりやって来たのが信長の息子、織田信雄でした。

その際に残党を炙り出すため城下に放火したら、あら大変、そのまま天守にまで延焼してしまった、という説もあるそうです。

これにはルイス・フロイスの報告や、『日本西教史』収載の当時の宣教師の記述による説となっており、信雄が暗愚だったから放火に至った、とあるようです。

野盗による放火

略奪目的で城に乱入した野盗や土民により、放火されたのではないか、という説もあります。

林屋辰三郎や熱田公といった歴史学者は、この野党説を推していたようですね。

これもありそうといえば、確かにありそうな話です。

落雷による焼失

他にも落雷による焼失なども、一つの説として存在しています。

天守は当時ではかなりに高層建築物ですので、落雷もよくあったようです。実際それで燃えてしまった例も少なくありません。

とはいえ安土城に関しては確証があるわけでもなく、結局のところ、安土城天守の焼失は謎のまま、というわけですね。

摠見寺(そうけんじ)

摠見寺 仮本堂

摠見寺とは滋賀県近江八幡市安土町下豊浦の安土城跡にある、臨済宗妙心寺派の寺院でです。

山号は遠景山。

摠見寺 三重塔 |

|

| 所在地 | 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6367 |

| 山号 | 遠景山 |

| 宗派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 創建年 | 天正年間(1573年 - 1591年) |

| 開基 | 織田信長 剛可正仲(伝・開山) |

| 札所等 | 江州三十三観音25番 |

| 文化財 | 重要文化財:三重塔 二王門 金剛力士立像 鉄鐔 |

| 地図 | |

摠見寺の歴史

安土城の築城に伴い、織田信長によって城郭内に建立されました。

開山は織田氏一族の岩倉城主・織田信安の三男で禅僧の剛可正仲。

しかし創建時の住職は尭照であったとされています。

安土城址を登っていると、その順路に摠見寺の二王門や三重塔を見ることができます。

この二つが安土城天守崩落の際に、焼け残りました。

ただその二つに限らず、本堂なども健在だったとされています。

18世紀末の段階では仁王門、書院、方丈など22棟の建物があったようです。

しかし1854年(安政元年11月16日)、火災により本堂を初めとするほとんどの建物を焼失してしまいます。

現在では礎石のみが、三重塔の北に残されました。

そして昭和7年には仮本堂が、徳川家康邸跡に建てられ、現在に至っているのです。

摠見寺跡

摠見寺跡案内板

三重塔

摠見寺 三重塔

山の山腹に建つ三重塔、三間三重の塔で、屋根は本瓦葺き。

室町時代の建物とされ、棟柱に1454年(享徳3年)建立、1555年(天文24年)修理、との墨書きが残っています。

天正3~4年頃に、信長が甲賀の長寿寺から移築したものと考えられているようです。

1604年(慶長9年)、豊臣秀頼が一部修理を行っています。

明治34年3月27日、特別保護建造物に指定。

また重要文化財にも指定されています。

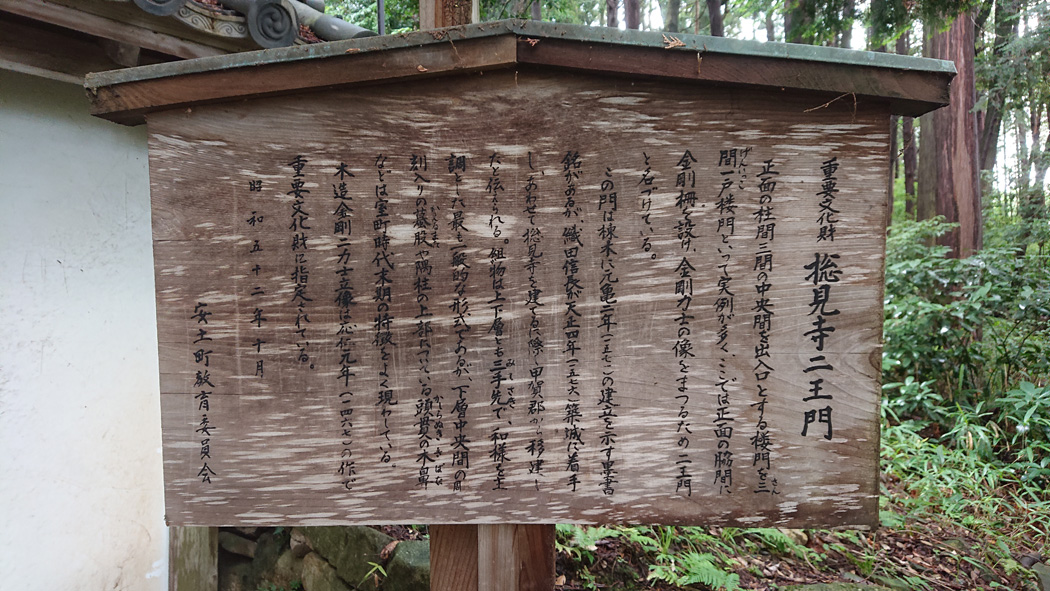

二王門

摠見寺 二王門

1571年(元亀2年7月)建立。 屋根は入母屋造りで本瓦葺き。

摠見寺創建時に、近江国甲賀郡柏木神社より移築したと伝わっています。

重要文化財に指定。

摠見寺二王門案内板

金剛力士立像

二王門に安置されている金剛力士立像。

国指定の重要文化財であり、東部の内側に1467年(応仁元年)、因幡院朝作の造像銘が残ります。

甲賀より信長が移したとされているものです。

金剛力士立像左

金剛力士立像右

銀像眼の鉄鐔

銀像眼の鉄鐔(まけずのつば)。

織田信長所用の永楽銭を散らした鉄鐔で、摠見寺の寺宝で大正9年4月15日に、特別保護工芸品に指定され、また国指定の重要文化財でもあります。

摠見寺仮本堂関連画像

摠見寺内は基本的に撮影OKですが、一室のみ撮影NGの部屋がありますので、事前に係の方に確認してから撮影しましょう!

本堂では一杯の抹茶を茶室で御馳走していただけます。

安土城の大手道の途中にあるので一服でき、何より美味でしたね。

織田信長像 摠見寺仮本堂掛軸

ちなみに摠見寺本堂は特別拝観となっていて、基本的に平日は拝観不可です。

日曜や祝日のみ見ることができるので、確認してから行った方がいいでしょう。

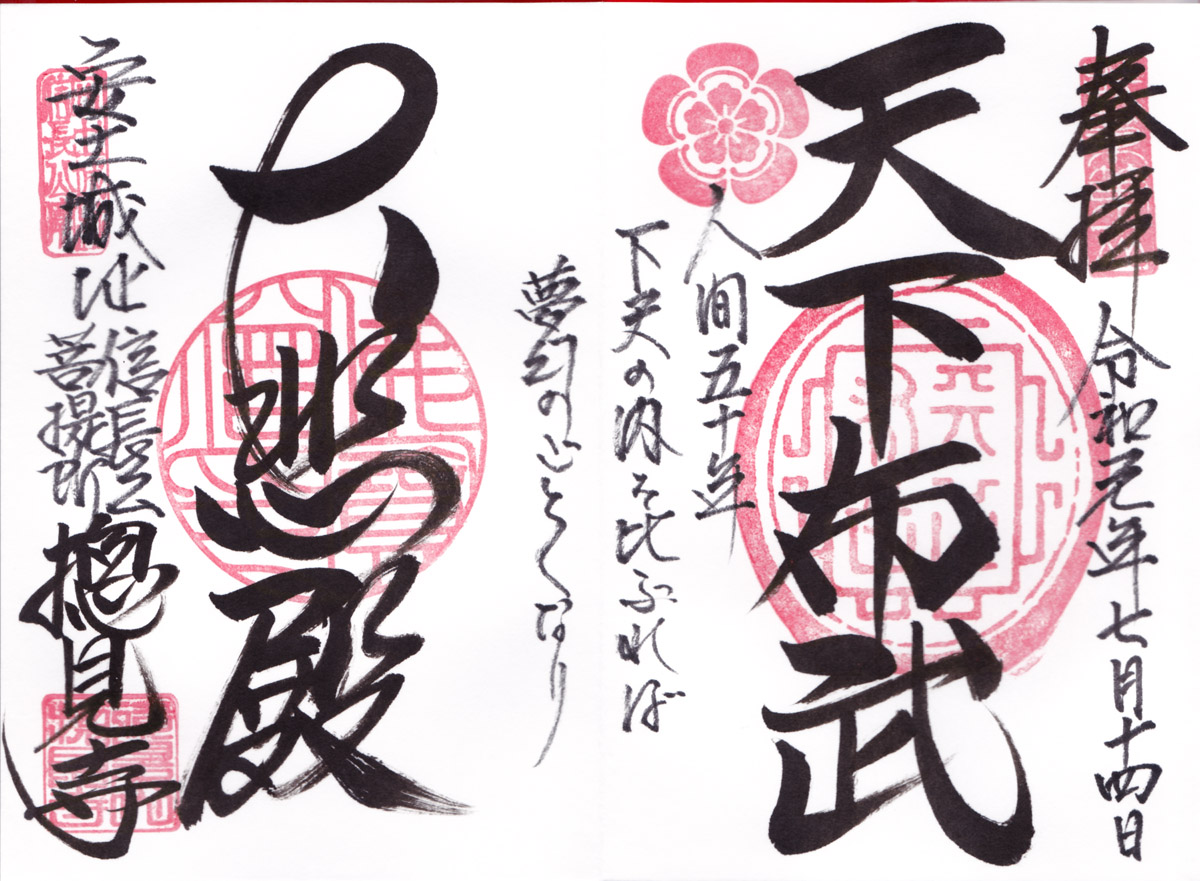

安土城の御城印(御朱印)

安土城で入手できるいわゆる御朱印は三枚分。

入城入口にて購入可能。

安土城御朱印

「天下布武」と「大悲殿」の御朱印。

これは安土城址を管理している摠見寺が頒布しているもので、「御城印」ではなく、あくまでも「御朱印」の類です。

そのため直接、御朱印帳に書いてもらうことができます。

書置きもあり。

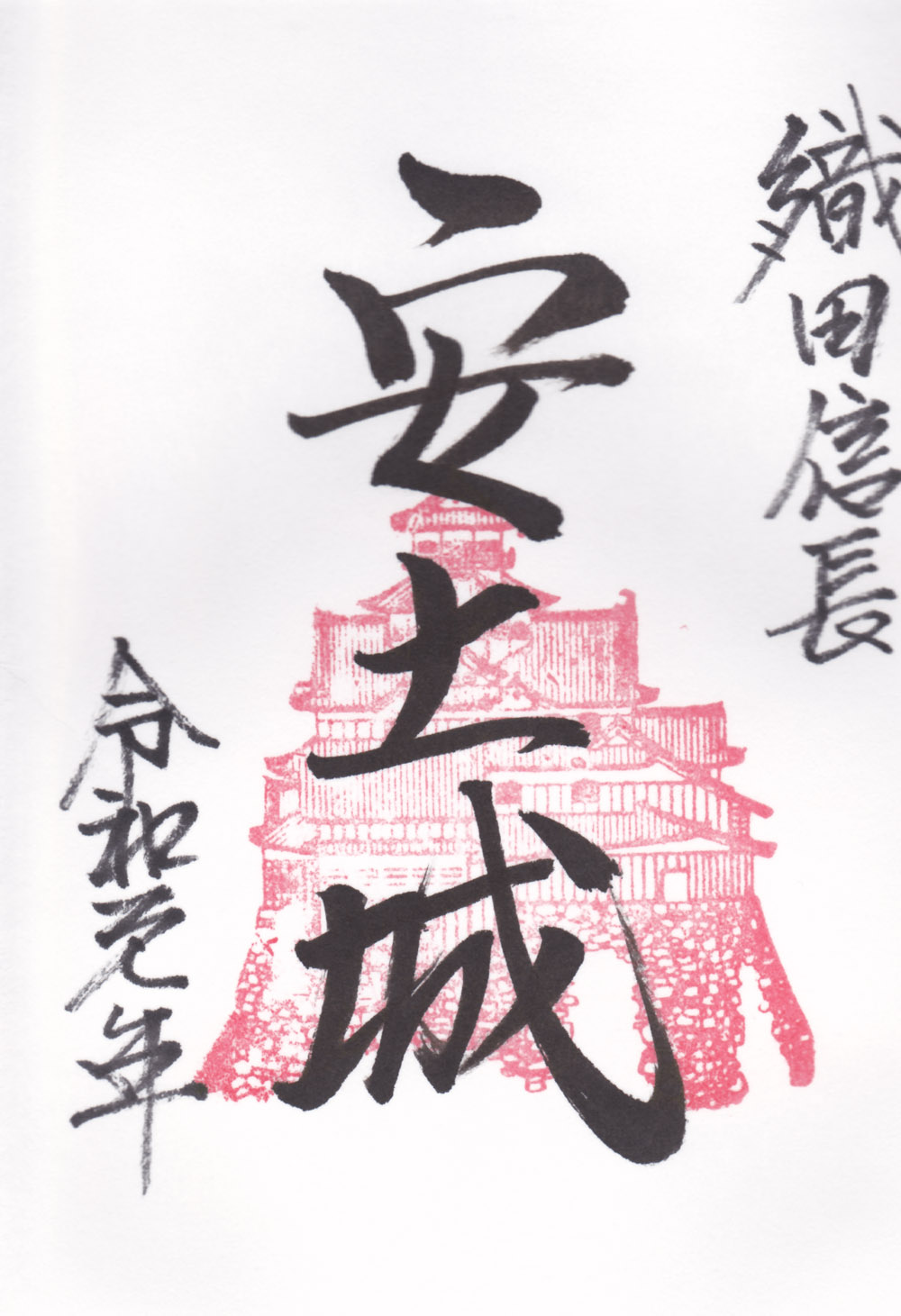

安土城御城印

御朱印帳に書いてもらう場合のみ、最初に「安土城」の御朱印を追加してもらえます。

単体での入手は不可。

安土城ではいわゆる「御城印」はなく、あるのは「御朱印」なので、御城印下さいって買いに行くと、御朱印しか無いと言われてしまうので悪しからず!

管理しているのところが仏閣の類ならではでのこだわりなのかもしれません。

とはいえ、近くの観音寺城御城印は、観音正寺にて入手できるのですが、そこは御城印で通じるんですけどね。

まあ、野暮なことは言わない方向で。

安土城へのアクセス

安土城に行くには、自家用車が楽ですね。

また電車でも可能ですが、最寄りの駅であるJR琵琶湖線安土駅からは徒歩で20分ほどかかってしまうので、ちょっと頑張って歩かなければなりません。

ちなみに自家用車の場合は、すぐ目の前に駐車場があるから安心です。

安土城関連画像

東側石塁北上段郭と虎口

大手道跡の石仏

大手道

武井夕庵邸跡

織田信忠邸跡

織田信澄邸跡

森蘭丸邸跡

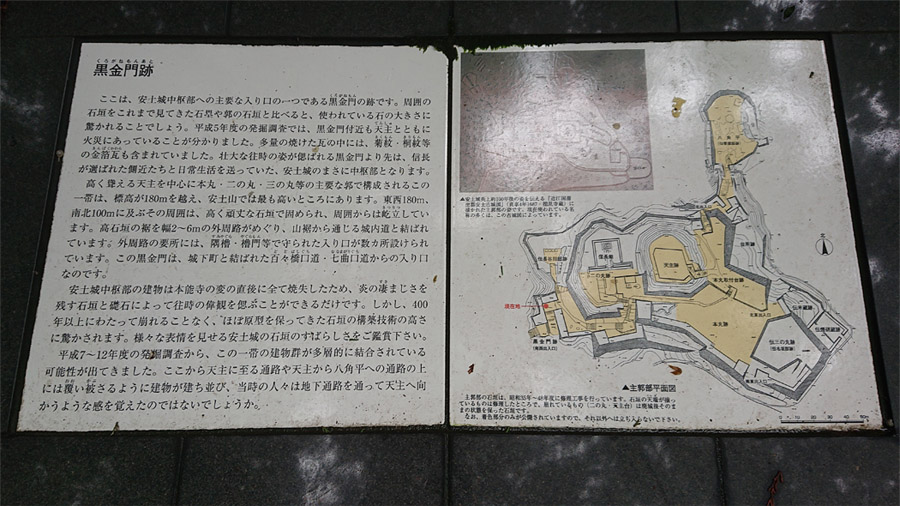

黒金門跡案内板

佛足石

二の丸跡

天守閣跡

百々橋口道

西側上段郭

井戸跡

江州安土古城図