豊臣秀頼【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

豊臣秀頼は安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名です。

天下人となった太閤・豊臣秀吉の三男に当たります。

大坂の陣にて自害し、豊臣家は滅亡しました。

今回はそんな豊臣秀頼を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

信長の野望での豊臣秀頼

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 52 |

| 武勇 | 43 |

| 知略 | 43 |

| 内政 | 55 |

| 外政 | 47 |

あの豊臣秀吉の後継者としては、何とも物足りない能力です。

どちらかといえば低評価でしょうか。

どうしてもお家を滅亡させた最後の当主は、滅亡補正がかかって能力が低くなる傾向があり、秀頼もその魔の手から逃れられなかったようです。

とはいえ、その才能が如何ほどであったかは年齢からしてもなかなか図り様はなく、本当かどうかはともかくとして、二条城の会見で家康は秀頼と初めて顔を合わせた際に、その才覚を見抜いたからこそ、豊臣家を滅ぼすと決意した……などという俗説もまことしやかに流布しているくらいですので、まったく無能だったともいえないのかもしれません。

であるのならば、それらしい能力にしても、ゲーム的には良かったのでは、と思ったりもするのです。

何せ大坂の陣での豊臣家はハードモードなので、せめて秀頼くらいは親の七光り補正でもしてあげて欲しいと思ったりする、管理人でした。

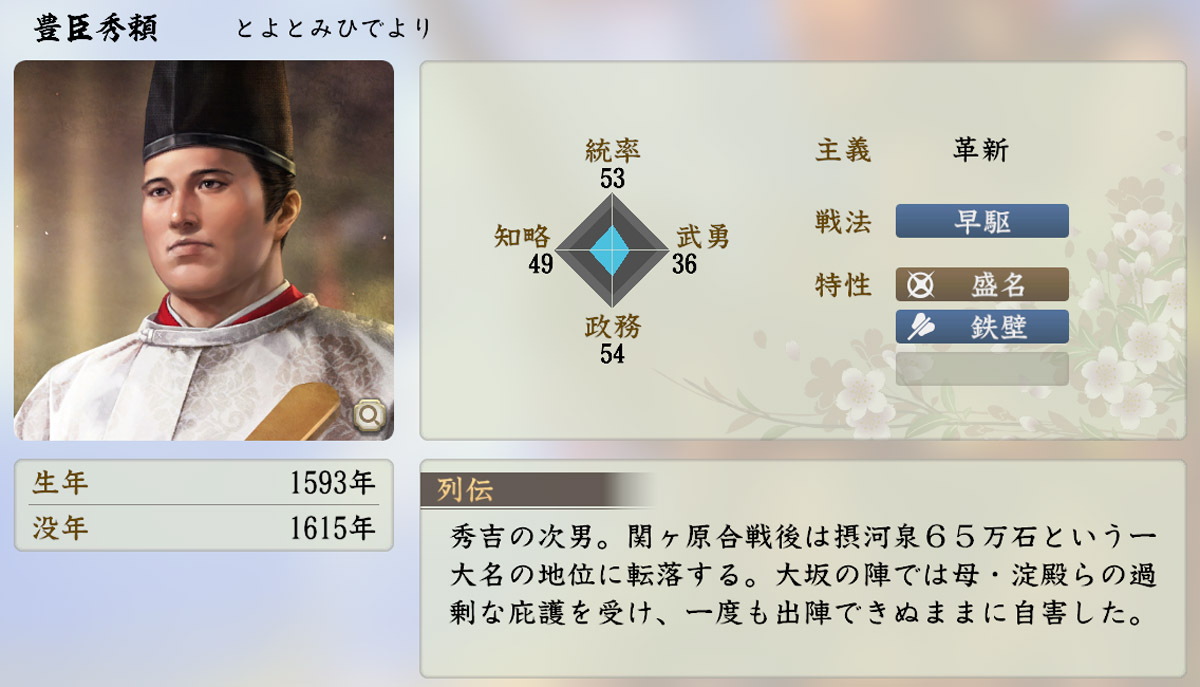

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 53 | 36 | 49 | 54 |

新生での豊臣秀頼は、評価が微減。

評価が微増していた父・秀吉に吸い取られた感じですね。

しかし今作、強いキャラはより強く、弱いキャラはより弱く、といった印象もします。

おかげで格差が……。

来歴

関ヶ原の戦い

豊臣秀頼は文禄2年(1593年)、豊臣秀吉の子として誕生しました。

秀吉、57歳の時の子になります。

文禄4年(1595年)7月、秀吉は秀次の関白職を剥奪すると、ついには自刃させ、その一族を皆殺しとし、秀頼は秀吉の後継者たることが確定します。

文禄5年(1596年)5月13日、秀頼は上洛して豊臣朝臣藤吉郎秀頼と称しました。

幼少であった秀頼を補佐するため、それまで秀吉が独裁的に政権運営を担っていましたが、法や職制を新たに導入していきます。

そんな中、慶長3年(1598年)8月、秀吉死去。

秀頼は家督を継承して、大坂城に入りました。

慶長5年(1600年)、豊臣政権内で権勢を強めていた徳川家康に対し、石田三成らが挙兵。

関ヶ原の戦いが勃発します。

合戦が家康ら東軍の勝利に終わると、戦後処理のどさくさで太閤蔵入地勝手に分配し、これによって豊臣家は摂津・河内・和泉の直轄地のみを知行する約65万石の一大名の立場に転落しました。

慶長8年(1603年)2月、家康は征夷大将軍に就任。

江戸幕府を構築し始めます。

これにより、豊臣家及び秀頼は、天下人の座から追い落とされていくのでした。

ただ家康も豊臣家との関係を軽視したわけではなく、生前の秀吉の意向ですでに婚約していた徳川秀忠の娘・千姫を豊臣家へと送り、秀頼との間で結婚することとなります。

慶長10年(1605年)4月、秀頼は右大臣に昇進。

これを機会に、家康は秀頼の上洛と京都での会見を希望しました。

しかしこれは、秀頼の実母である淀殿の反対もあって、実現には至らず、代わりに家康六男・松平忠輝を大坂城に派遣して、秀頼に面会させています。

慶長16年(1611年)3月、秀頼はついに「千姫の祖父に挨拶する」という名目で、家康との会見に及びました。

いわゆる二条城の会見です。

これは滞りなく行われましたが、後世において、秀頼が家康への臣従を意味した会見であったのか、そうではなく引き続き秀頼が家康との対等性を維持した場であったのか、意見が分かれているようですね。

家康にしても、秀頼や豊臣家に扱いには苦心したようで、共存か、それともひと思いに滅ぼすべきか、迷っていたとされています。

しかし家康はついに、慶長19年(1614年)に起こった方広寺鐘銘事件を口実に秀頼と決裂。

秀頼の居城、大坂城に向けて兵を送り、いわゆる大坂冬の陣が勃発しました。

大坂冬の陣

これに対し、秀頼は秀吉恩顧の大名へと援軍を要請。

しかしこれに応える者はいませんでした。

代わりに大坂城には、全国から浪人が結集。

その中には真田信繁、後藤基次、長宗我部盛親、毛利勝永、明石全登といった、名の知れた武将も多く参集していました。

大坂城に集まった浪人衆は士気高くはあったもののある種の烏合の衆であり、極めて統制がとりにくかったようです。

さらには浪人衆と豊臣方の大野治長や淀殿らが対立したことも、大坂方にとっては今後不利に働くことになります。

大坂冬の陣での籠城戦も、浪人衆の意見の反した豊臣方の主張によるもので、柔軟な対応が難しくあったのでした。

それでも難攻不落で天下の名城である大坂城は頑強で、兵力で勝る幕府方は思わぬ苦戦を強いられます。

やがて両者は和議に及び、一応の終戦となったのでした。

大坂夏の陣

ひとまずは和議となったものの、その条件として大坂城は堀を破却され、丸裸とされてしまいます。

これ以降も豊臣方と幕府の間で交渉は続けられてきたのですが、慶長20年(1615年)、大坂方は浪人の総追放や秀頼の国替要求を拒否し、堀を掘り返し始めました。

このため、家康は和議の反故を理由に戦争の再開を宣言。

大坂夏の陣が勃発するのです。

堀を失った大坂城にとって、冬の陣に比べて夏の陣は非常に厳しいものでした。

もはや籠城は不可能となった大坂方は、積極的な迎撃に打って出ることになります。

しかし八尾・若江、道明寺での戦いを経て大坂方は追い詰められていき、ついには大坂城の正面で最終決戦を挑むことになりました。

世にいう、天王寺・岡山の戦いです。

この折、秀頼は全軍の士気を高めるために、出馬を要請されます。

一般的に、淀殿がその身を案じて決して受け入れなかったからとされていますが、秀頼本人の気持ちはどうだったのか、真実は歴史の闇の中です。

ともあれここで出馬できなかったことは、秀頼から永遠に戦場に出る機会を奪ってしまったのでした。

天王寺・岡山の戦いでは真田信繁や毛利勝永の奮戦により、幕府方は大苦戦に陥ります。

その猛攻や熾烈を極め、家康本陣への幾度もの突撃による攻勢は筆舌に尽くしがたいもので、家康すら死を覚悟し、自刃しようかというほどまでに追い詰めたものでした。

しかしいま一歩及ばず。

ついには豊臣方は力尽き、兵力に勝る幕府軍に呑み込まれ、次々に壊滅していったのでした。

豊臣家の滅亡

大坂城は幕府軍の侵入を許し、大混乱となる中、秀頼は山里丸に逃れるもすでに包囲されていました。

大野治長は秀頼正室・千姫の身柄引き渡しを条件に、秀頼の助命を嘆願。

しかし千姫の父親である徳川秀頼はこれを許さず、総攻撃が命令され、秀頼は淀殿らと共に自害して果てたのでした。享年23。

秀頼には男子の国松がおり、逃亡していたものの捕縛され、処刑。

娘であった天秀尼は千姫の懇願により、出家を条件に助命されました。

また真偽の程は定かならない点もありますが、秀頼次男とされる求厭も生き延びて、 元禄元年(1688年)に80歳で死去したといわれています。

豊臣秀頼画像