石田三成【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

石田三成とは安土桃山時代の武将であり大名。

豊臣家臣であり、豊臣政権においては五奉行を務めました。

秀吉死後、徳川家康を打倒すべく兵を挙げ、関ヶ原の戦いにて決戦を挑むも敗北し、京都六条河原で処刑された人物です。

今回はそんな石田三成を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

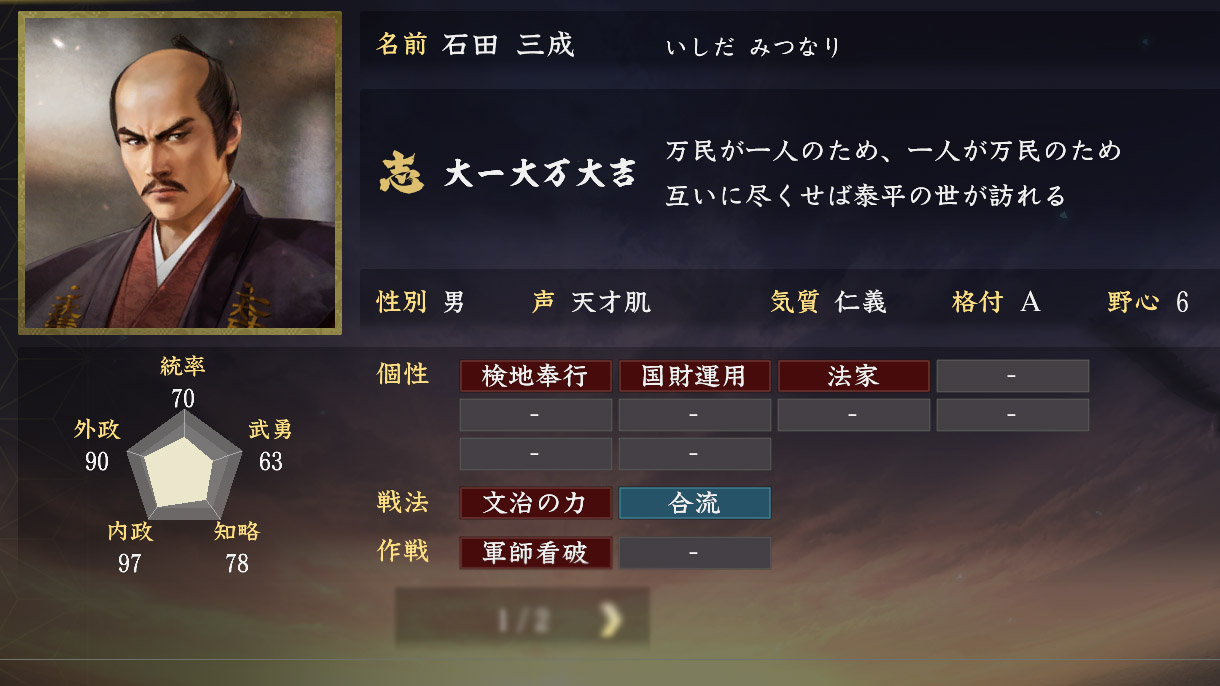

信長の野望での石田三成

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 70 |

| 武勇 | 63 |

| 知略 | 78 |

| 内政 | 97 |

| 外政 | 90 |

『大志』における石田三成の能力は、十分に優秀といって良い能力です。

内政の97はご立派で、宿敵徳川家康の能力を上回っており、外政もまた同じく家康の上をいっています。

五つの能力のうち、三つは家康以上の評価、というわけですね。

残りの能力も70~60台と良将以上の能力値。

合戦でもそこそこ使える武将なのです。

石田三成の能力は『信長の野望』シリーズを見返してみると、かなり評価に差があって、当時の三成に対する評価の変遷をまじまじとみることができます。

政治能力だけは。当初から変わらず高能力なのですが、知略が80前後で安定し始めたのは近年であり、『烈風伝』の頃などは17と、お馬鹿さん認定をくらっているほどです。

しかし『烈風伝』の三成は智謀17の政治94って、何てアンバランスな官僚なんだ、という能力ですね。

また先頭に関してはシリーズを通して低く、『天道』の頃はもっとも下がって武勇13という、なかなかの能力値でした。

ところが『創造』では58と評価が見直されたようで、現在の『大志』に至っては63と、総合値でみても十分優秀な武将となってしまいました。

ここまでくると、何だか家康にも勝てそうな気がしてきます。

西軍押しの管理人としては、嬉しい評価上昇ですね!

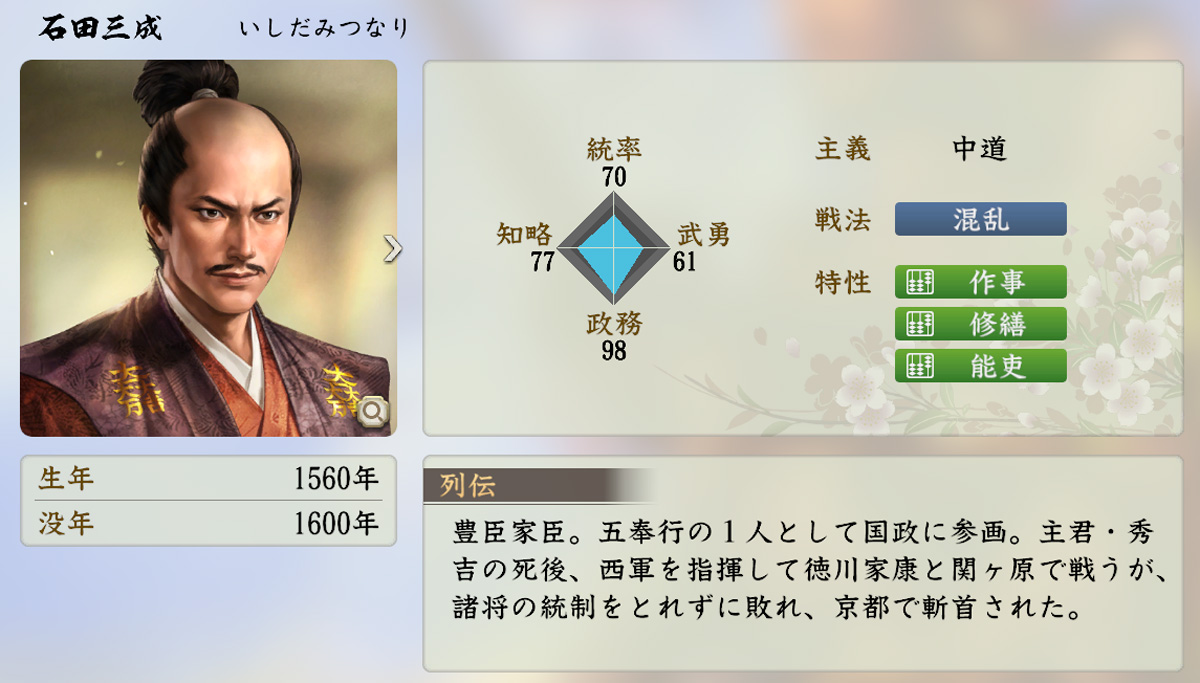

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 70 | 61 | 77 | 98 |

新生での石田三成は、政務能力がさらに評価されて98に上昇。

しかし大志では家康に対しても優位を保っていた政務も、新生では同じ98と並ばれてしまっています。

石田三成の来歴

秀吉側近として

石田三成は石田正継の次男として近江国坂田郡石田村にて、永禄3年(1560年)に誕生しました。

幼名である佐吉という名も、比較的知られています。

当時の近江国は浅井氏の支配するところでしたが、浅井家当主・浅井長政は越前国の朝倉義景と連合して織田信長に対抗したものの敗れ、自害。

滅亡した浅井家に成り代わり、近江長浜城主となったのが、織田家臣の一人であった羽柴秀吉でした。

ちょうどこの頃、三成は父・正継、兄・正澄と共に秀吉に仕官しており、三成自身は小姓として秀吉に仕えるようになります。

天正10年(1582年)6月、織田信長が本能寺の変により自害。

その後継者として秀吉が台頭していくと、三成もまたその側近として、地位を高めていきました。

天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いにも参陣し、先駈衆として一番槍の功名をあげています。

また天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いにも従軍したようです。

天正13年(1585年)7月11日、秀吉が関白に就任します。

これに伴って三成も、従五位下・治部少輔に叙任されました。

いわゆる「石田治部」の誕生です。

天正14年(1586年)1月、三成に過ぎたるものの一つである、島清興(島左近)を家臣として召し抱えるという偉業を達成。

これには自身の知行の半分を与えたともいわれ、秀吉すら驚愕したといわれています。

天正15年(1587年)、秀吉は九州平定を開始。

これは難なく完了させたものの、この大軍派遣を裏で支えたのが三成で、有能な官僚として豊臣政権支えていくことになります。

天正18年(1590年)、後北条氏に対して小田原征伐が開始。

三成もこれに参陣し、小田原城の支城である館林城や忍城攻略を命じられました。

天正19年(1591年)4月、三成に過ぎたるもののもう一つである、近江佐和山に入城します。

ただしこの頃は、あくまで代官的な城代としての入城でした。

文禄元年(1592年)からの文禄の役(朝鮮出兵)では渡海。

朝鮮出兵の総奉行を務めました。

この頃より、豊臣家中では武断派であった福島正則や、黒田長政らの反発を招くようになっていきます。

文禄4年(1595年)に発生した秀次事件では、豊臣秀次を謀反の嫌疑により糾問しました。

この年、近江佐和山19万4,000石の所領を秀吉から与えられ 、正式に佐和山城主となっています。

慶長2年(1597年)、慶長の役が勃発。

三成は国内に留まって後方支援に活躍しました。

しかしこの時に黒田長政や蜂須賀家政と対立することとなり、のちのちまで尾を引くことになってしまうのです。

徳川家康との対立

慶長3年(1598年)8月、豊臣秀吉が死去すると、その後を豊臣秀頼が引継ぎました。

秀吉死後、豊臣政権下で最も影響力を持っていた徳川家康が、にわかに権勢の拡大を企図して武断派諸侯と婚姻関係を結ぼうと動き始めます。

こういった家康の動きは翌慶長4年(1599年)初頭に発覚し、前田利家を中心とする諸大名によって弾劾し、家康が折れる形で一応の和解となりました。

しかし同年3月に利家が没したことにより、武断派の諸侯を押さえる者がいなくなり、加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興、浅野幸長、池田輝政、加藤嘉明ら七将が石田三成屋敷を襲撃する事件が発生。

これを仲裁したのが家康で、しかしその条件として三成は五奉行の座を退き、所領である佐和山城に蟄居となって、豊臣政権においては失脚することになったのです。

慶長4年(1599年)11月には家康暗殺計画への関与を疑われた前田利長が屈服し、家康が豊臣政権下での主導権を完全に握ることとなりました。

関ヶ原の戦い

慶長5年(1600年)6月16日、上杉景勝との対立が決定的となった家康は、会津征伐を開始。

これにより家康が大坂を離れた間隙を縫うようにして毛利輝元が入城し、いわゆる西軍が結成されて、家康との対立構造が明確化されました。

これに参加した三成は、大谷吉継ら西軍諸将らと共に東に向けて進軍し、ついには関ヶ原で家康と相対し、関ヶ原の戦いが勃発します。

この戦いは序盤こそ西軍優勢で進んだものの、小早川秀秋らの裏切りによって西軍は総崩れとなり、大敗。

三成は戦場を逃れたものの、ついには発見されて田中吉政によって捕縛されました。

また、三成居城であった佐和山城も東軍に攻められて落城し、石田一族の多くは討死することになります。

そして三成自身は罪人として引き回され、六条河原にて斬首。

享年41でした。

筑摩江や 芦間に灯す かがり火と

ともに消えゆく 我が身なりけり

これが三成の辞世であったといわれています。

首は三条河原に晒され、その後春屋宗園、沢庵宗彭に引き取られ、京都大徳寺の三玄院に葬られました。

石田三成画像