土屋昌恒【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

土屋昌恒とは戦国時代の武将であり、甲斐武田氏家臣です。

武田信玄、武田勝頼の親子二代に渡って仕え、武田氏の滅亡である甲州征伐の際は最後まで主君・勝頼に同行し、天目山の戦いで奮戦し、「片手千人斬り」の異名を残しつつ、討死しました。

今回はそんな土屋昌恒を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1556年(弘治2年)? |

| 没年 | 1582年(天正10年3月11日) |

| 改名 | 惣蔵(幼名)⇒昌恒 |

| 別名 | 道節 |

| 家紋 | 三つ石(みついし) |

| 主君 | 武田信玄⇒武田勝頼 |

| 親 | 父:金丸筑前守(虎義) 養父:土屋貞綱 |

| 兄弟 | 昌直 昌続 昌詮 金丸定光 昌恒 秋山親久 |

| 子 | 忠直 婿:土屋嘉兵衛(重虎 |

土屋昌恒とは

甲州征伐により、織田、徳川連合軍に攻められた武田家。

次々に撤退し、降伏し、あるいは裏切っていくなかで、最後まで武田家臣に付き従ったの武田家臣の一人が、土屋昌恒です。

それまではあまりぱっとしない家臣の一人だったのですが、最後の最期で華々しく活躍し、そして散っていきます。

特に武田家最後の天目山の戦いにおいて、比類ない働きをしたことで今に語り継がれる「片手千人斬り」。

そんな昌恒の生涯を紐解いていくことにしましょう。

信長の野望での土屋昌恒

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 51 |

| 武勇 | 71 |

| 知略 | 43 |

| 内政 | 30 |

| 外政 | 31 |

武勇に秀でています。

が、武勇にしか秀でていません。(´・ω・`)

内政向けの能力値はかなり悲惨で、明らかな脳筋です。

が、唯一秀でた武勇も70台では、「片手千人斬り」の異名が泣きますね。

格付もCなので、敵を阻むどころか逆にあっさり捕縛されてしまいそうです。

ふ、不遇だ……。(TдT)

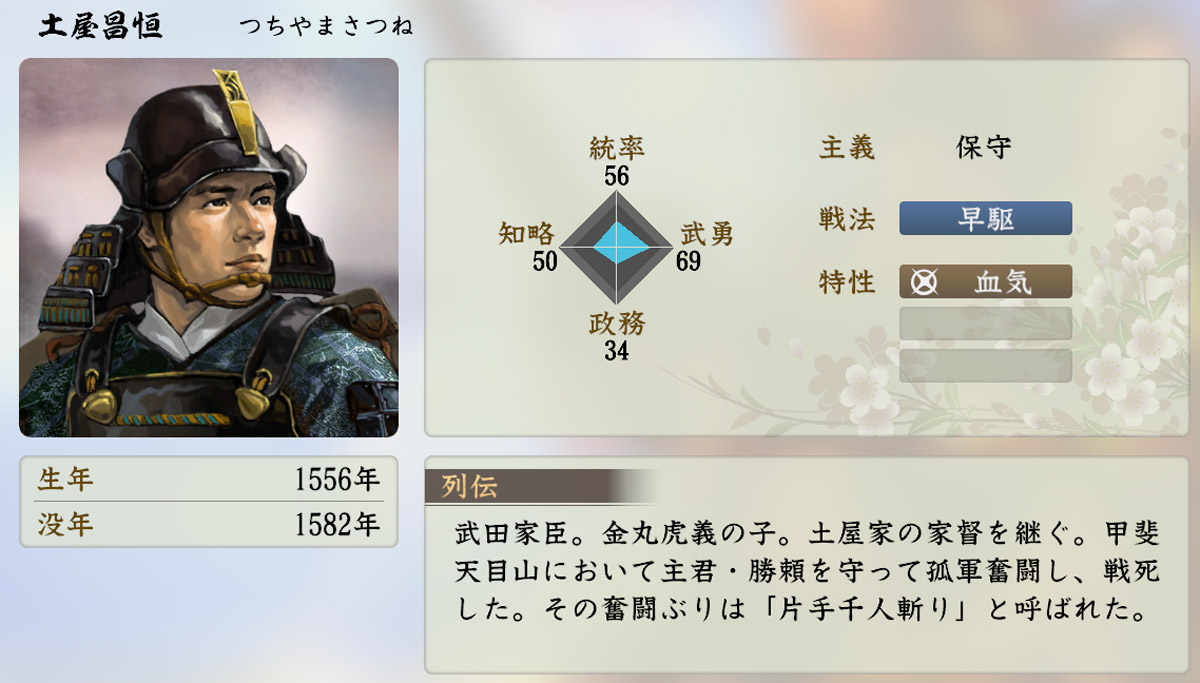

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 56 | 69 | 50 | 34 |

前作では70台であった武勇も、今作新生ではなんど69と、60台に陥落。

片手千人斬りの異名が泣いていますね……。

ただそれ以外の能力は微増しているので、総合的には評価が上がったともいえなくはないのですが、しかしやはり千人斬りが泣いてます……。

来歴

土屋氏

土屋昌恒の生年ははっきりとは分かってはいないものの、1556年(弘治2年)頃に生まれたとされています。

父親は金丸筑前守で、昌恒は五男でした。

次兄であった昌続は1561年(永禄4年)に行われた川中島の戦い以降に、土屋氏の名跡を与えられたといわれています。

昌恒は今川氏旧臣であった、武田海賊衆の土屋貞綱(岡部氏出身)の養子となっていましたが、1575年(天正3年)に行われた長篠の戦いにて兄・昌続及び養父・貞綱が戦死したことにより、両人の家臣を昌恒は率いるようになっていったとされます。

昌恒は勝頼に従って、東海方面や関東方面での戦に主に参加しました。

ちなみに父親の金丸筑前守ですが、詳しくは分からないものの、武田家の家臣だったことは間違いないそうです。

諱は虎義ともされているけど、これもはっきりしていません。

一方、養父である土屋貞綱は元々は今川家の家臣だった人物で、1568年(永禄11年)の武田信玄による駿河侵攻により今川家が滅亡すると、以降は武田家に仕えました。

海賊衆だったといわれています。

海の上は俺たちのもんだぜヒャッハー、な海賊というよりは、水軍を率いていた存在ですね。

武田信玄は北条家の伊豆水軍から間宮武兵衛、造酒丞兄弟を引き抜いた上で、貞綱を武田の水軍大将に据えたとされています。

しかしそういったひとたちが皆、長篠の戦いで討死してしまったことにより、昌恒がそれらの家臣団を率いることになったんわけですね。

天目山の戦い

1582年(天正10年)、織田・徳川連合軍により、甲州征伐が開始。

両軍の侵攻に対し、武田方は組織だった抵抗もできず、次々に寝返りが発生し、武田氏は追い詰められていくことになります。

そんな中、昌恒は主君・武田勝頼に最後まで従いました。

勝頼は居城であった新府城を放棄し、小山田信茂を頼って敗走を続ける途中、しかし信茂が離反して進退窮まってしまいます。

この時、勝頼の側近であった跡部勝資は動揺したとされていますが、昌恒はこれを非難したといわれています。

そして勝頼一行が天目山に追い詰められると、勝頼が自刃する時間を稼ぐため、織田軍と戦い討死しました。

片手千人斬り

その際の昌恒は、「片手千人斬り」という異名を残すほどの活躍をしたと伝わっています。

武田家滅亡の場面なんかを描くドラマなどでは、勝頼が周囲に敵に囲まれることなく自害するシーンがあったりします。

あれは都合良く敵がご都合主義という名の抑止力によって待ってくれているわけではなくて、見えないところで昌恒が奮戦して時間を稼いでいてくれたからだったのです。

みんな頑張ってくれていたんですね。

あれやこれやいわれている跡部勝資なんかも昌恒同様、最後まで戦って討死しています。

ちなみに昌恒が片手千人斬りと称されたのは、敵を防ぐ際に断崖絶壁の山道に一人で陣取り、転落しないように片手に蔓を絡ませて、もう片手で武器を持ち、迫り来る敵をばっさばっさと切り捨てて戦ったから、ともいわれています。

実はもの凄い猛将だったのか、それとも火事場の馬鹿力だったのか、ともあれ歴史に名の残る活躍をしたことは間違いないようですね。

土屋氏のその後

武田氏滅亡の際、子の土屋忠直は母と共に脱出しました。

その後、甲斐国や信濃国は天正壬午の乱にて混乱するも、最終的に徳川家康が領し、その家康の召し出しを受けて家臣となり、1602年(慶長7年)には上総久留里藩の初代藩主となったとされています。

天目山での戦い振りは徳川家臣の大久保忠教にも称賛されたようで、そういったことが後に子の忠直が家康に仕える一因になったようです。

ちなみに『天目山勝頼討死図』の中央に描かれているのが、昌恒といわれています。

昌恒はあの瞬間、間違いなく主役だったのです。