跡部勝資【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

跡部勝資とは戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であり、甲斐武田氏家臣。

甲州征伐の際には主君・武田勝頼と共に、武田氏滅亡と運命を共にしました。

長坂光堅と共に、武田氏が滅亡に至る原因となった家臣の一人ともいわれています。

今回はそんな跡部勝資を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

| 生年 | 不詳 |

| 没年 | 1582年(天正10年3月11日) |

| 改名 | 又八朗⇒勝資 |

| 主君 | 武田信玄⇒武田勝頼 |

| 親 | 跡部信秋 |

| 兄弟 | 勝資 良保 女 女 |

| 子 | 和田信業 昌勝 朝比奈信良室 依田信蕃室 |

信長の野望での跡部勝資【

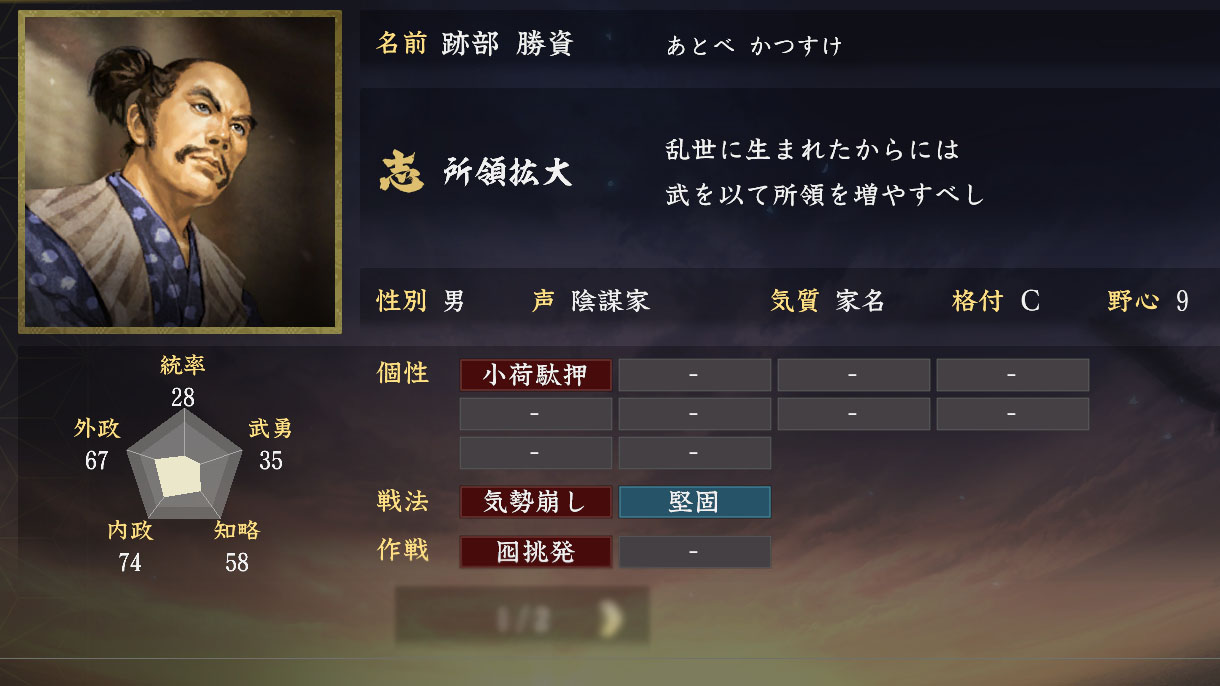

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 28 |

| 武勇 | 35 |

| 知略 | 58 |

| 内政 | 74 |

| 外政 | 67 |

奸臣とか書かれて、まるで武田家滅亡の原因のようにされている人物にしては、悪くない能力、というのが印象です。

普通、こういう悪い評判があると、マイナス補正でもかかりそうなものなのですが。

それとも武田家臣というプラス補正と打ち消し合っているのではないかと、邪推してみたり。

長篠の戦いで決戦を主張し、大敗したこともあってか。軍事関係の能力はまるで駄目。

しかし内政関係の能力は、まずまずです。

やはり70以上の能力があると、何かしら評価されているから、と思ってしまいますしね。

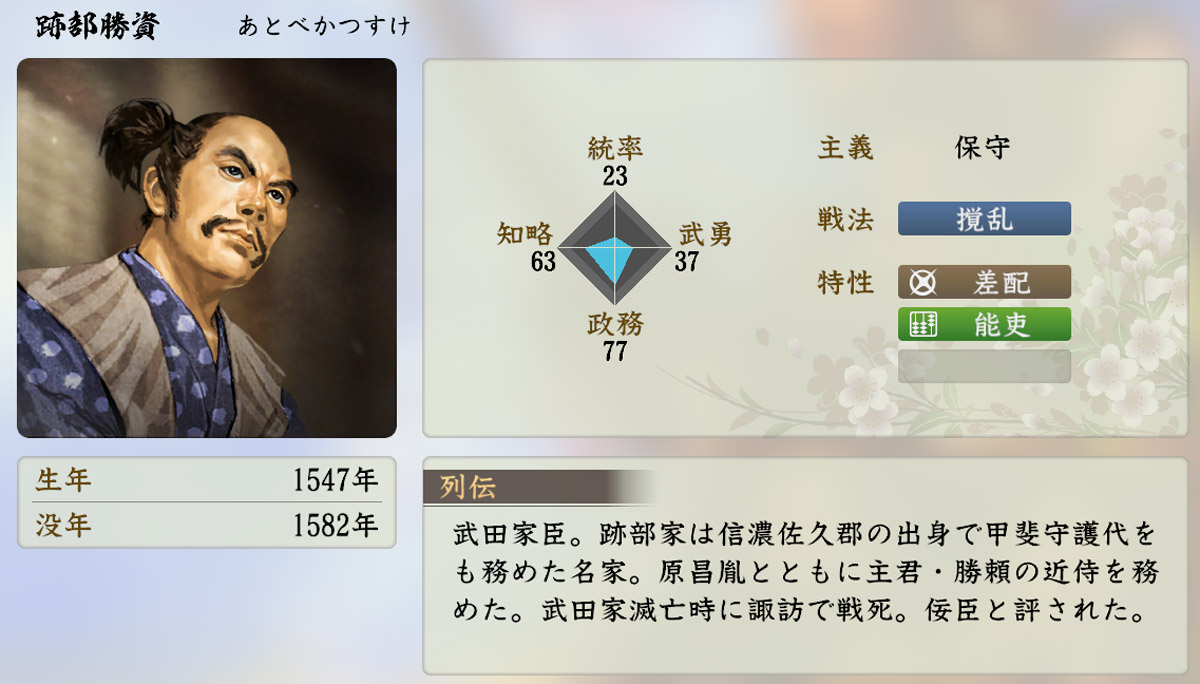

信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |

|---|---|

| 統率 | 23 |

| 武勇 | 37 |

| 知略 | 63 |

| 政務 | 77 |

新生での跡部勝資ですが、評価は大志とほぼ同じ。

相変わらず軍事面では役に立ちません。

が、内政関係では使えます。

知略、政務ともに能力が微増。

あとちょっとで政務値が80の大台に乗りそうです。

80あると、内政面ではそれなりに優秀だった人物であった、と堂々といえるんですけれどね。

管理人としては何故か好きな人物なので、今後の評価が上がることに期待です。

跡部勝資とは

比較的名の知れた武田家臣団の中にあって、跡部勝資の名はそこまで知られているわけではありません。

確かに武田四天王や、四名臣とか、武田二十四将といった仰々しい家臣の中に名を連ねてはいませんが、別の意味で知名度のあるひとだからです。

というのは、勝資は奸臣と言われている類の人物で、甲斐武田氏が衰退していく原因の一人ではないか、と言われているからです。

跡部氏

勝資の出自である跡部氏は、信濃国守護・小笠原氏の庶流であり、信濃国跡部郷に発する一族でした。

1416年(応永23年)に起きた上杉禅秀の乱により、甲斐守護であった武田信満が滅亡。

そのため室町幕府は、出家していた武田信元を甲斐守護に任じ、その支援を隣国であった小笠原氏に命じています。

その際に、信濃守護であった小笠原政康は、守護代として跡部氏を甲斐へと派遣。

このような経緯を経て、跡部氏は甲斐に土着することになりました。

つまり、跡部氏はもともとは信濃国が出自だった、ということになるわけです。

しかし1465年(寛正6年)、甲斐守護であった武田信昌は跡部景家を滅ぼして、跡部氏は排斥されることになってしまいます。

そのためか、勝資の出自は守護代であった跡部氏に遡るとされているものの、その正確な系譜は伝わってはいないのです。

来歴

跡部勝資の生年は不明。

甲斐の戦国大名・武田信玄は外征の結果、その領国を拡大。

それに伴って有力家臣は各地に赴任し、信玄の周囲には常駐する家臣が少なくなっていました。

それにより信玄の側近として、有力家臣の子弟が近侍するようになり、勝資もまた側近の一人として、山県昌景や土屋昌続、原昌胤らと共にその名を残しています。

勝資は300騎持ちの侍大将だったようで、武田四名臣と誉れ高い山県昌景や高坂昌信と並ぶものだったんですね。

1549年(天文18年)の武田信玄による信濃侵攻において、望月氏や大井氏などを服属。

この時に大井信常を大井氏の名代に命じる使者として、「跡又」なる人物が派遣されており、これが勝資であると考えられています。

1567年(永禄10)に起きた義信事件に際しては、下之郷起請文において奉行を務めていたとされています。

また信玄の死後、武田勝頼が家督を継いだ後は外交においても活躍していたようで、上杉氏との甲越同盟、佐竹氏との甲佐同盟などの取次ぎを務めました。

1582年(天正10年)、織田信長による甲州征伐が開始されると、武田氏は組織だった抵抗をすることも敵わず追い込まれ、ついに天目山に追い詰められた主君・武田勝頼は自害。

勝頼に随行した家臣である長坂光堅、土屋昌恒・秋山源三郎兄弟、秋山紀伊守、小宮山友晴、小原下野守・継忠兄弟、大熊朝秀らは討死し、勝資もまた殉死(または諏訪防衛戦にて戦死か)したとされています。

跡部勝資の人物像

これだけの事績だけですと、奸臣とか言われる理由がわかりません。

むしろ甲州征伐により次々に勝頼から家臣が離反する中、最後まで共に行動し、殉じたという忠臣にすらみえます。

というかそうにしか見えません。

勝資が奸臣として評されているのは『甲陽軍鑑』によるところが大きく、武田氏の滅亡に際し、長坂光堅と共に勝資は奸臣として評され、滅亡の原因になったとされているからです。

また武田氏衰亡の発端となった長篠の戦いにおいて、重鎮達が撤退を進言するなか主戦を主張し、結果的に大敗を喫したことも、そういわれる要因の一つであるといわれています。

また1578年(天正6年)に越後上杉氏で起きた家督相続争いである御館の乱では、長坂光堅と共に上杉景勝から賄賂を受け取った、とも『甲陽軍鑑』には記載されています。

どうやら汚職政治家だったようです。

主君への忠誠と私腹を肥やすことは別腹、といったところでしょうか。

他にも『三河物語』では、武田氏滅亡の際に勝頼を見捨てて逃亡した、という記述があったりするのですが、これはさすがに信憑性は無いと考えられているようです。

勝資は勝頼の重要な側近の一人であり、その取次の寡占化していたとされています。

つまり、何でもかんでもとりあえず勝資を通さなきゃ駄目、ということですね。

そして歴史上、こういう立場の人物って悪く言われやすいのも事実です。

主を傀儡にしている、みたいな感じで。

それが否定的な逸話が生まれる要因になった可能性がある、ということでしょう。

ですからもしかすると、誰にも負けない忠臣の一人だったのかもしれない可能性もあるわけです。

少なくとも武田家滅亡の際にこれを裏切った家臣が出た中で、最期まで勝頼の家臣であり続けたのですから。

しかし忠臣が必ずしも人格者、というわけではなく、ひとそれぞれ。

あとは周りのひとたちがどう取るか、でしょうか。

管理人はこういったどこか矛盾をはらみ、人間臭さのある人物である勝資のことは、けっこう好きだったりします。

跡部勝資画像