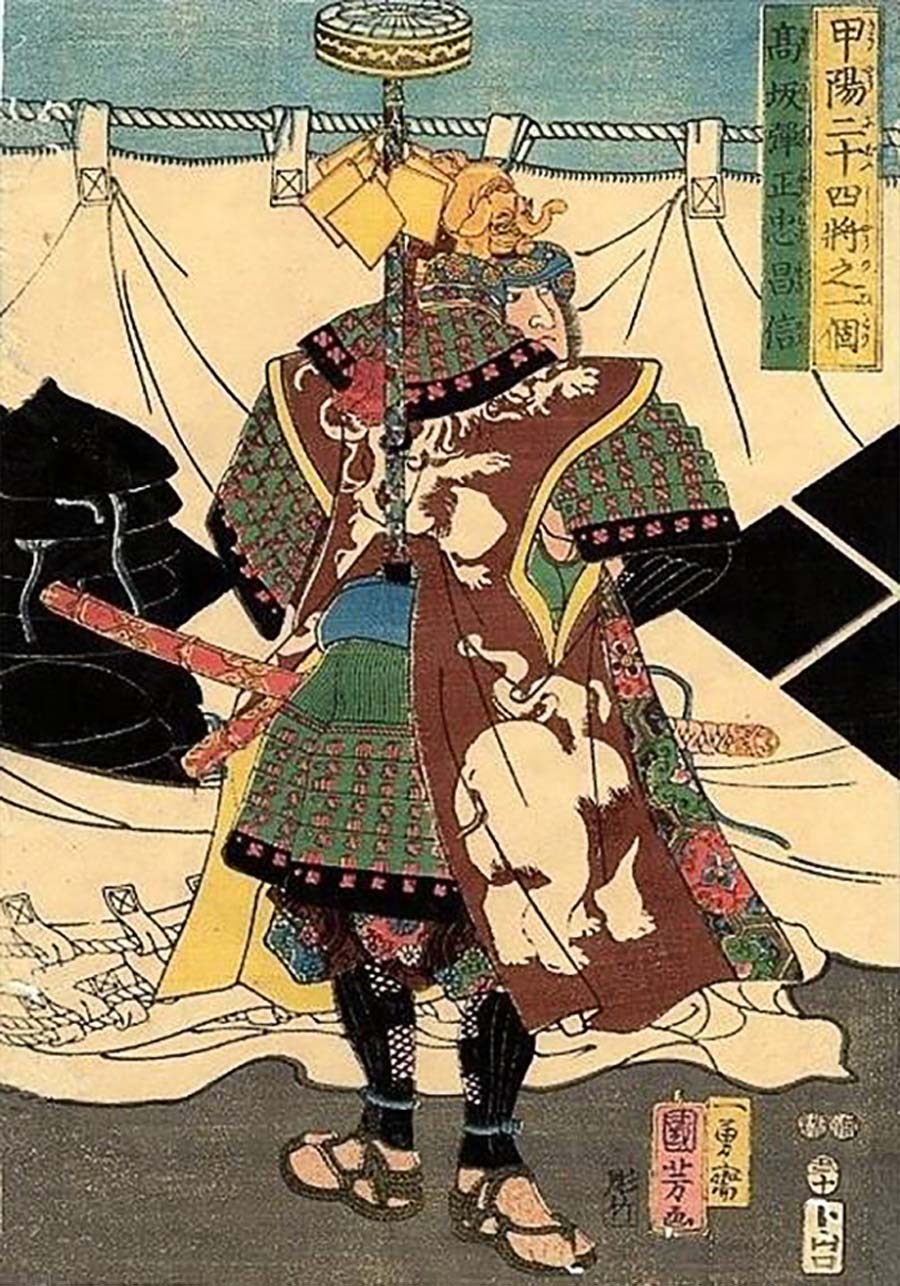

高坂昌信(春日虎綱)【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

高坂昌信(春日虎綱)とは戦国時代の武将であり、甲斐武田氏の家臣。

武田信玄・武田勝頼に仕え、武田四天王(武田四名臣)の一人として称されました。

今回はそんな高坂昌信を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1527年(大永7年) |

| 没年 | 1578年(天正6年6月12日) |

| 改名 | 春日虎綱⇒香坂虎綱⇒高坂昌信 |

| 別名 | 虎綱 昌宣 昌忠 晴昌 晴久 通称:源五郎 弾正 |

| 家紋 | 九曜紋(くようもん) |

| 主君 | 武田信玄⇒武田勝頼 |

| 親 | 父:春日大隅 養父:香坂宗重 |

| 兄弟 | 熊麿 虎綱 |

| 妻 | 正室:香坂宗重の娘 |

| 子 | 昌澄(源五郎) 信達(惣次郎) 昌定(惣五郎) |

信長の野望での高坂昌信

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 86 |

| 武勇 | 78 |

| 知略 | 88 |

| 内政 | 66 |

| 外政 | 81 |

武田四名臣の名に恥じない優秀な能力値である。

軍事向きの能力が高く、武勇が70台で統率、知略が80台なことから、軍略に優れた武将として評価されたのでしょう。

といっても武勇70台も、十分に優秀な範囲ではありますが。

外政が高いのは、後に上杉家との外交に携わったあたりが評価されて、でしょうか。

内政能力が66とやや低いものの、劣っているという数値でもありませんので、内に外に活躍してくれることでしょう。

ちなみに四名臣の中では、一番総合値が低かったりしています。

僅かに400に至らず!

四名臣、強すぎですよ……。

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 87 | 77 | 87 | 67 |

新生になっても高坂昌信の評価は変わらず。

相変わらずお強いです。

しかし他の四名臣の山県昌景や馬場信春に比べると、やや劣る印象。

特性も固有のものがありませんしね。

といっても十分に優秀なのは間違いなしですが。

高坂昌信とは

高坂昌信は武田四天王(四名臣)の一人として有名です。

というのも現代でのドラマなどにおいても、比較的登場する機会の多い人物だからでしょう。

また高坂昌信の名前が一般的に知られてはいるのですが、実際には春日虎綱の方が正確といえるかもしれません。

これは高坂昌信の名前の方が独り歩きして、有名になってしまった面もあります。

そもそも昌信が高坂姓を名乗っていたのはほんの数年間の間だけあり、昌信という名前は出家名じゃないかっていわれているくらいです。

とはいえこの記事では知名度のある「高坂昌信」の方で統一させていただきます。

百姓の子として

1527年(大永7年)に、甲斐国八代郡石和郷の百姓であった春日大隅の子として誕生しました。

1542年(天文11年)に父・大隅が死去し、身寄りを無くした後、武田信玄の奥近習として召抱えられることとなります。

当初昌信は、戦場において伝令や監察を担う使番として働き、1552年(天文2年)には足軽大将に出世して、春日弾正忠を名乗ったそうです。

1553年(天文22年)には、武田氏の村上氏に対する攻略が本格化し、昌信はこの頃に信濃佐久郡小諸城の城代になっています。

この経歴をみると、誰かを思い出しますね。

百姓出身でありながら、異例の出世。そう、羽柴秀吉こと豊臣秀吉です。

それだけに実力があったからなのでしょう。

また主君だった武田信玄とのただならぬ関係も、この人物を語る上で一応は外せません。

これはまあ、戦国時代ではごく一般的な衆道関係のことなのですが、それを裏付けるものとして、信玄から春日源助宛に送られた手紙の内容が、そういう関係を示す内容だったそうです。

とはいえこの手紙、宛名が「春日源助」になっているのですが、昌信の初名は源五郎であって源助ではなかったりします。

つまり、別人に宛てた手紙の可能性も捨てきれないわけですね。

ですので昌信と信玄の関係は、あくまで一説にしか過ぎないということも覚えておきましょう。

海津城

その後、昌信は海津城の守将に任命されます。

海津城は越後上杉氏に対する最前線であり、地理的にも重要な要地でした。

武田信玄といえば上杉謙信、であり、その謙信と戦った最前線の城を任されたことからも、よほど期待されていたのでしょう。

上杉氏と武田氏との間には度々戦が勃発しており、1561年(永禄4年)には上杉謙信の侵攻に対して、昌信は海津城に籠城。

この年にいわゆる第4次川中島の戦いが勃発することになります。

この熾烈な激戦であった第4次川中島の戦いにおいて、昌信は妻女山に拠る上杉氏攻撃の別働隊と任を受け、戦功を挙げて北信濃の治世をその後も担いました。

その後、武田信玄が西上作戦を開始すると、昌信もこれに従い、1572年(元亀3年)の三方ヶ原の戦いなどにも参加し、活躍したとされています。

信玄死後の勝頼期において

1573年(元亀4年)に信玄が死去し、武田勝頼が後を継いだ後も、引き続き海津城代として北信濃を守り、対上杉最前線を任されることになった。

1575年(天正3年)には長篠の戦いが、織田信長・徳川家康連合軍との間に勃発。

昌信はこれに参加していませんでしたが、嫡男・昌澄が参戦し、討死しています。

この戦いで昌信以外の武田四名臣は全て討死しており、ただ一人、昌信のみが残されたのでした。

またこの頃には武田氏一門である武田信豊や穴山信君、また譜代家臣であった跡部勝資、長坂光堅らが台頭しており、昌信といった信玄期からの老臣は疎まれ、遠ざけられていたともいわれています。

長篠の戦いで武田軍は大敗し、その有力家臣の多くを失って、武田氏の衰退の最大の要因となった負け戦であったといえるでしょう。

武田勝頼は敗北後、信濃に逃れ、それを昌信が出迎えると、衣服や武具を整えさせて敗戦の見苦しさを見せぬよう体面を配慮させ、更には献策を行ったとされています。

この時に昌信が行った献策が事実であるかどうかははっきりとはしないものの、その内容としては以下のようなものが残っています。

①相模の後北条氏との同盟強化。

②内藤昌豊・山県昌景・馬場信春ら戦死した家臣の子弟を奥近習衆として取り立てて、家臣団の再編を行う。

③戦場を離脱した穴山信君と武田信豊といった親族衆に敗戦の責任を取らせるため、切腹を申し立てる。

穴山信君や武田信豊の切腹等、穏やかな内容ではないのですが、どちらも勝頼の親族衆であり、取り上げられることはありませんでした。

しかし仮にこれが真実であったならば、昌信の心境の一端を、この献策から垣間見ることもできるかもしれません。

1578年(天正6年)には越後の上杉謙信が死去し、御館の乱が勃発。

この時に昌信は武田信豊と共に上杉景勝への取次ぎを行い、甲越同盟の締結に携わったといわれています。

この頃を最後に史料から昌信の名が消え、子の信達の名が登場することから、同年中に死去したであろうことが窺えます。

そしてその子孫は、迫り来る武田家の滅亡翻弄されていくことになりました。

昌信の子孫・高坂昌元

家督は次男であった高坂昌元(春日信達)が継承。

海津城代も引き継ぐことになります。

しかし1582年(天正10年)には武田氏は滅亡し、織田氏の森長可の支配下となりました。

同年に本能寺の変が勃発して織田信長が横死すると、信達は越後の上杉景勝に属することになります。

ところが北信濃で自立を画策していた真田昌幸や、北条氏直との内通が発覚すると景勝によって誅殺され、高坂氏は滅亡しまうのです。

昌信の名

一般的に昌信についての名称は、高坂昌信、の名が知られています。

高坂の姓を名乗ったのは、信濃国更級郡牧ノ島の香坂氏の家督を継承したためなのですが、これは昌信が高坂氏に養子に入ることにより、高坂氏の川中島地域における政治・軍事的立場が考慮された点が考えらています。

名の昌信に関しては、出家名であるともされ、史料による確実な名前は虎綱であるともいわれているようです。

高坂昌信画像