明智光秀【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

明智光秀とは戦国時代の武将。織田家の重臣です。

本能寺の変において主君・織田信長を討つも、中国大返しにより羽柴秀吉と戦い、山崎の戦いにおいて敗北。

逃亡の最中、落ち武者狩りに遭って殺害されたとも、自害しともいわれています。

このことが本能寺の変より僅か13日後のことであったため、三日天下といわれる由来となりました。

今回はそんな明智光秀を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 不詳 |

| 没年 | 1582年(天正10年6月13日) |

| 改名 | 彦太郎(幼名)⇒明智光秀⇒惟任光秀 |

| 主君 | 斎藤道三⇒朝倉義景⇒足利義昭⇒織田信長 |

| 氏族 | 明智氏 |

| 家紋 | 桔梗(ききょう) |

| 親 | 父:明智光綱 母:お牧の方 養父:明智光安 |

| 兄弟 | 光秀 信教 進士貞連(作左衛門) 康秀 定明 定衡 |

| 妻 | 正室:煕子(妻木範煕女) |

| 子 | 光慶、珠(細川忠興正室) 自然 |

信長の野望での明智光秀

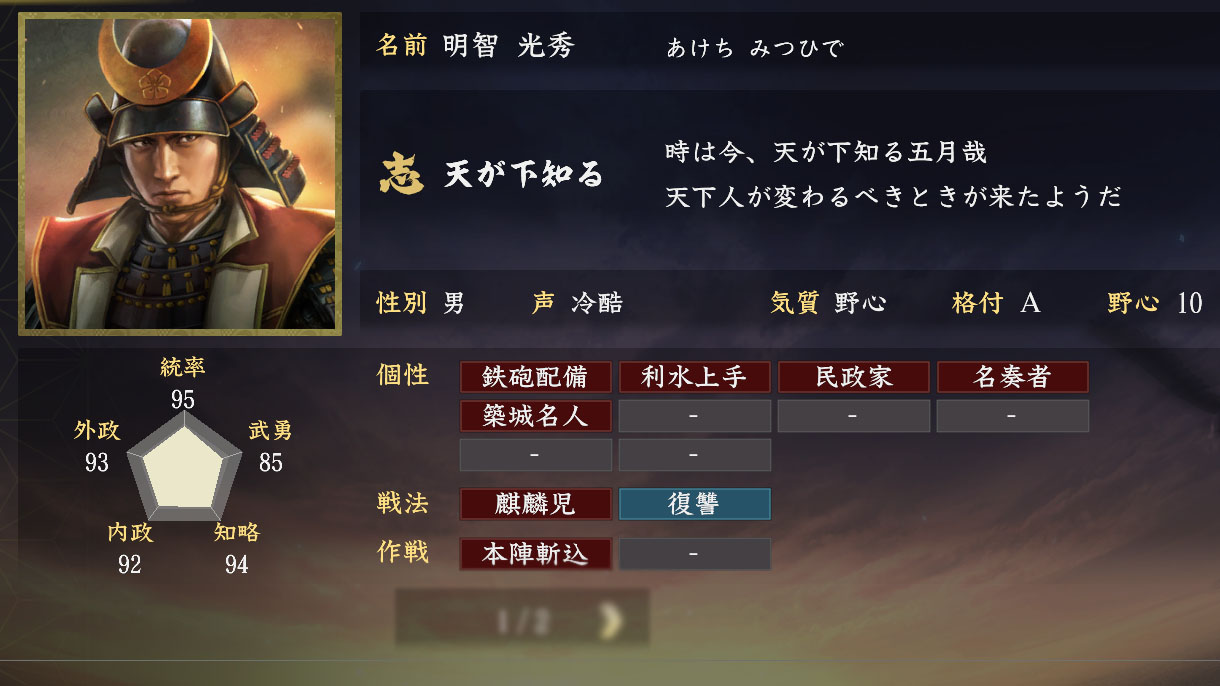

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 95 |

| 武勇 | 85 |

| 知略 | 94 |

| 内政 | 92 |

| 外政 | 93 |

まずは基本的な能力ですが、一目瞭然で高評価です。

光秀の前半生はともかく、後半の記録はかなり残っており、さらには評価に値する逸話も多く、それがそのまま数値に繋がったと思われます。

さらにいえば、『信長の野望』の主人公ともいえる信長を不意打ちとはいえやっつけたわけですので、その信長のステータスに匹敵するものじゃないと、やはりバランスが悪くなってしまいますからね。

いわゆる本能寺補正がかかっていると思われます。

基本能力はもっとも低い能力でも武勇の85。

あとは全て90台と、かなり超優秀な能力値を誇っています。

チート軍団織田家に光秀がいるのは、もはや卑怯といいたいくらいです。

足利家でプレイしていますと、時期によっては仕官してきますので、かなりおいしいです。

しかし一方で何故か、朝倉家にいたであろう時期のシナリオであっても、朝倉家に存在していません。仕官すらしてきません。

もはやその逸話だけ完全にスルーしているとしか思えない無視っぷりです。

もし光秀一族が朝倉家にいれば、織田家にとっての難敵になるのは間違いないはずなのですが。

もはや朝倉義景へのいじめ試練としか思えませんね。

野心が10と高め。

光秀との相性が悪いと、忠誠が低くなってしまうので注意が必要。

史実よろしく裏切られないよう、しっかりフォローする必要あり、です。

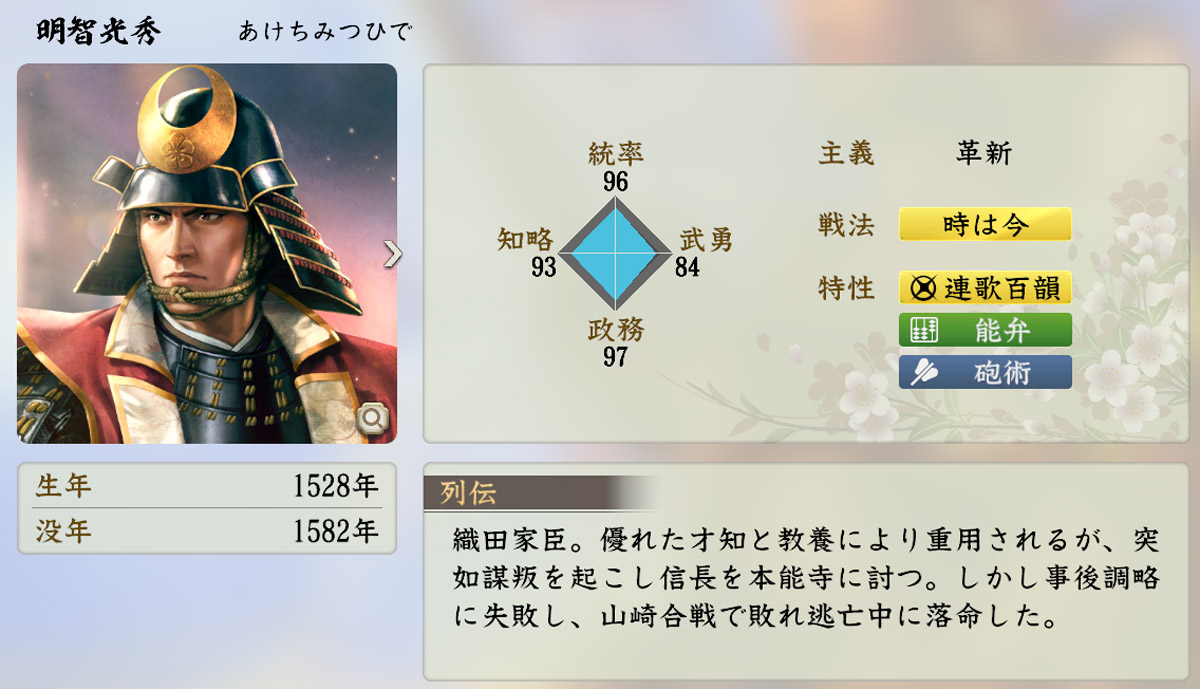

信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |

|---|---|

| 統率 | 96 |

| 武勇 | 84 |

| 知略 | 93 |

| 政務 | 97 |

新生においても相変わらず超優秀な能力値です。

大志に比べて政務能力は微増、後は微減、といったところですが、ほぼ同じ評価ですね。

今作では大志と違い、大河ドラマ『麒麟がくる』準拠になったためか、斎藤家でのいざこざの後、流れて朝倉家に仕官してきます。

シナリオによっては最初から朝倉家臣として存在しています。

大志では無視されていた逸話が、今回は実装された感じですね。

光秀はかなり優秀なので、朝倉家にとってはまさに救いの神。

特に朝倉宗滴亡き後の朝倉家にとっては、喉から手が出るほど欲しい人材でしょう。

忠誠が低いので気をつけねばなりませんが、かなり活躍してくれるのは間違いありません。

明智光秀とは

戦国時代の稀代の謀反人・明智光秀。

この時代では謀反は当然のようにありましたので、稀とほどでもありませんが、しかし現代でも有名な謀反であったことには違いありません。

何といってもあの織田信長を本能寺でやっつけた人物です。

本能寺の変については諸説あり、結局のところ原因不明なのが現状です。

つまり、どうして謀反したか分からないわけですね。

まあ皆目見当がつかない、というよりは、動機がありすぎて、逆に分からないって感じでしょうか。

とはいえ眉唾も多いですし、現在では否定されていることも多く、しかしそれだけ研究されてきたということでもありますね。

前半生

生年

明智光秀は清和源氏である土岐氏支流の明智氏に生まれました。

父親は明智光綱といわれていますが、明智光綱、明智光国、明智光隆、明智頼明など諸説あるようです。

生年も不明。

1528年(享禄元年)もしくは1516年(永正13年)の二つの説があるのですが、どちらも信頼性も高い史料からのものではないため、はっきりとは判明していません。

『明智軍記』によれば1528年生まれで、『当代記』によれば1516年生まれになっており、更に『兼見卿記』の記述から推測すると、もっともっと遅い生まれの1540年以降じゃないかって話もあるくらいです。

生地は明智城といわれており、少なくとも美濃国で生まれたことは事実ではないか、とされています。

青年期の動向

青年期の光秀の動向も不明な点が多いです。

当時の美濃国では、美濃守護であった土岐氏に代わり、斎藤道三が美濃の国主となっており、これに仕えていたとされます。

ところが1556年(弘治2年)、道三とその子である斎藤義龍との間で争いが起き、いわゆる長良川の戦いが勃発。

この時、明智氏は道三方についており、道三が敗れたことで光秀の後見人を務めていた明智光安が城主であった明智城も義龍に攻められて陥落し、一族は離散しました。

この事件に光秀も美濃を逃れ、越前へと至り、朝倉義景に仕官して10年を仕えたともいわれています。

朝倉家に10年も仕えていた割には、何していたかさっぱりな光秀。

仕えていたといっても身分は低かったと思われますし、重用されていた形跡もなかったことから、史料には残らなかったのかもしれません。

ただ一般的にはこの期間の光秀は越前にいたとされています。

そんな光秀の名前が歴史に登場するきっかけになった大事件が、永禄の変でした。

永禄の変

1565年(永禄8年)、室町幕府第13代将軍・足利義輝が暗殺されるという事件が発生。

その弟であった足利義昭は逃亡しつつ、諸国の武将に対して上洛と自身の将軍擁立を要請し始めることになります。

義昭は当初、織田信長に目をつけて信長もこれを了承したんだけどうまくいかず、いったん見切りをつけて越前朝倉氏の当主であった朝倉義景を頼ることになりました。

そしてそこには光秀がいた、というわけですね。

義昭の期待する上洛要請に対して、しかし義景は動きません。

この頃、光秀は義昭に対して信長を薦めたといわれています。

光秀が信長を薦めた理由ですが、義景が動かなかったから、というのもある一方で、光秀と信長は縁があったからだともされています。

信長の正室が斎藤道三の娘である濃姫であることは有名ですが、この濃姫と光秀が従兄妹だった可能性があるからですね。

光秀の叔母が、道三の夫人だったからとされているからです。

織田家臣へ

本圀寺の変

朝倉家を辞した光秀は、その後義昭と信長の両属の家臣となりました。

1568年(永禄11年)には義昭の上洛に同行。

1569年(永禄12年)に勃発した本圀寺の変において、義昭の宿所を襲撃した三好三人衆らに対し、光秀が防戦したことが『信長公記』に記されています。

ちなみにこの記述こそが、『信長公記』における光秀の初登場になっています。

以後、光秀は木下秀吉や、丹羽長秀、中川重政らと共に京周辺に政務に当たり、事実上の京奉行を担うことになりました。

越前侵攻・志賀の陣

1570年(元亀元年4月28日)には、越前侵攻による金ヶ崎の戦いが発生。

この時は浅井長政の裏切りにより信長は窮地に陥りますが、その際に池田勝正を中心に、秀吉と共に殿を務めて退却に成功しています。

同年4月30日には若狭へと入り、武藤友益から人質を取って城館を破壊した上で5月6日に帰京。

この頃に所領として山城国久世荘を与えられたようです。

また同年9月には志賀の陣にも参加しましたが、兵力は300程度と少なく、宇佐山城を任されて近江国滋賀郡とその周囲に土豪に対し、懐柔を担当していました。

1571年(元亀2年)には石山本願寺が挙兵。

光秀は信長や義昭に従軍し、摂津国へと出陣。

また同年の9月12日の比叡山焼き討ちにおいては中心的役割をこなし、功を上げ、近江国の志賀郡5万石を与えられて坂本城の築城にとりかかったといわれています。

志賀の陣のあたりではまだ幕臣、という位置づけだった光秀ですが、志賀郡を与えられたあたりから織田家臣に編入されたと考えられています。

そして12月頃に義昭に対して暇乞いをしました。

この辺で義昭を見限ったわけですね。

しかしこの時点では不許可になったそうです。

つまり、まだ微妙な両属だった、というわけでした。

足利義昭の挙兵

1573年(元亀4年2月)、義昭が信長に対して挙兵。

光秀は石山城や今堅田城の戦いにおいて、義昭と袂を別って信長の直臣として参戦することになります。

この頃の信長はまだ義昭のことを重視していて講和しようとしますが、成立寸前で松永久秀の妨害で破談になってしまいます。

その後7月、義昭は槇島城にて再挙兵に及び、光秀もこれの討伐のために従軍しました。

この戦いで義昭は降伏し、その後追放されたことで室町幕府は事実上滅亡します。

この時、元幕臣だった者の中で、光秀に仕えることになったものは多かったといわれています。

同年に、坂本城が完成。

光秀はこれを居城としました。

さらにこの年には朝倉家が滅亡。

一時的に羽柴秀吉や滝川一益と共に越前の占領行政を担当しています。

こうやって光秀の事跡を振り返りますと、これまで光秀が仕えた主君は必ず滅亡していますね。

軽く例を挙げますと、

- 斎藤道三:斎藤義龍の謀反にあって討死。

- 足利義昭:生きながらえたものの室町幕府は滅亡

- 朝倉義景:信長に追い詰められて、一門の朝倉景鏡に裏切られて自刃。朝倉家は滅亡

- 織田信長:本能寺の変で、光秀が自害に追い込み、横死

もはや光秀のことが、死神だか疫病神にみえてくるくらいです。

もちろん、たまたまなのでしょうが、家紋の桔梗紋と相俟って不吉なことです。

1575年(天正3年7月)には惟任の賜姓と、従五位下日向守に任官を受け、惟任日向守を名乗りました。

丹波・畿内方面軍

光秀は1575年(天正3年)に勃発した高屋城の戦いや長篠の戦い、越前一向一揆殲滅戦に参加。

そして丹波国攻略を任されることになります。

丹波国とは?

現在の京都府中部や兵庫県北東部、大阪府北部を含む地域。

山だらけでその隙間に国人が割拠しているような土地柄であり、とても治めにくい地域でした。

この頃の丹波の国人衆は義昭派であり、以前は信長に従っていたものの義昭が信長によって追放されたことにより、敵となっていたのです。

光秀は赤井氏の籠る黒井城を包囲。

この時、丹波の国人であった八上城主・波多野秀治は光秀に従っていたもののこれを裏切り、光秀は不意を突かれて大敗しています。

これより光秀は波多野氏を相手に苦戦することになっていくのです。

1576年(天正4年)、石山本願寺との間で天王寺の戦いが発生。

光秀もこれに参陣していましたが、司令官の塙直政が戦死するなど苦境にたたされ、光秀も天王寺砦にて孤立。

危ういところを信長の救援により九死に一生を得ています。

このあと光秀は過労により倒れ、しばらく療養することになりました。

一方で同年11月7日には、正室であった煕子が坂本城にて病死しています。

1577年(天正6年)、雑賀攻めに従軍。

同年10月には信貴山城の戦いに参加してこれを落とします。

同月中に丹波攻めを再開。しかしこれは難敵で長期戦になっていました。

光秀は丹波亀山に城を築き、これを拠点として八上城包囲を行いつつ、各地への転戦を繰り返しながらこれを往復したといわれています。

一度倒れているのにまだ懲りず、働き続ける光秀です。

1578年(天正6年)、この頃羽柴秀吉は毛利攻めを行っていたが、その援軍として播磨国へと光秀は派遣されています。

同年6月には神吉城攻めに参加。

同年10月には信長に対して謀反した荒木村重を攻めるために、有岡城の戦いにも参加しました。

1579年(天正7年2月)、包囲していた八上城がついに落城。

同年8月には黒井城も落とし、丹波国平定を果たします。

そのすぐ後には細川藤孝と協力して丹後国も平定しました。

この功に対して信長は感状を出して褒めたといわれており、これまでの志賀郡5万石に加えて丹波一国29万石を加増するという褒美を与えています。

光秀の働きを信長も絶賛したようで、佐久間信盛の接感状の中でも「丹波の国での光秀の働きは天下の面目を施した」としているくらいです。

丹波一国拝領と同時に、丹後の細川藤孝や大和の筒井順慶など近畿地方の大名が、光秀の寄騎として配属。

これにより近江から山陰に向けた畿内方面軍が成立しました。

これらを全部合わせると240万石くらいの所領になり、大出世だったことは間違いありません。

光秀も感謝したようで、「瓦礫のように落ちぶれ果てていた自分を召しだしてそのうえ莫大な人数を預けられた。一族家臣は子孫に至るまで信長様への御奉公を忘れてはならない」という感謝の文章を残しているくらいです。

1581年(天正9年8月)、御ツマキとされる光秀の実妹、もしくは義妹が死去し、光秀は大いに力を落としたと『多聞院日記』にはあります。

そして1582年(天正10年3月5日)、武田氏を滅ぼすべく甲州征伐が開始され、光秀も従軍しました。

もっとも甲州征伐は信長嫡男である織田信忠率いる軍勢が主力で、光秀はあくまで見届けるためだけのもので、4月21日には帰還しています。

そしてその日が近づいていました。

そう、本能寺の変です。

本能寺の変

1582年(天正10年5月)、徳川家康饗応役であった光秀は任務を解かれ、羽柴秀吉の毛利征伐の支援を命じられることになり、6月2日早朝に出陣しました。

その途上の亀山城内か柴野付近の陣において、光秀は明智秀満ら重臣達に信長討伐の意を告げたといわれています。

光秀「敵は本能寺にあり!」

兵卒に対しては真意を告げず、信長が明智軍の陣容などを検分したいため、とだけ告げて、京に向かったとされています。

雑兵の類は信長討伐について最後まで何も知らされず、光秀配下の本城惣右衛門なども、信長の命で徳川家康を討つのだと思っていた、と『本城惣右衛門覚書』には記されているくらいでした。

光秀は信長が宿泊していた京の本能寺を急襲。

この時の明智光秀勢は13,000。

織田信長勢は100足らず。

信長は奮戦したものの衆寡敵せず、寺に火を放って自害したのです。

光秀はその後、二条城にいた信長の嫡男・信忠や従兄弟の斎藤利治、応援に駆け付けた村井貞勝と息子の村井貞成、村井清次や信長の馬廻りたちを共に討ち取っています。

また信長の弟であった織田信行の遺児・津田信澄は光秀の娘と結婚していたこともあって謀反加担の疑いをかけられ、神戸(織田)信孝に討ち取られました。

山崎の戦い

ここからが光秀にとっての運命の13日間が始まります。

本能寺の変後、光秀は即座に京を押さえ、信長・信忠父子の残党追捕を行いました。

また信長の居城であった安土城と近江を押さえようとしたものの、勢多城主の山岡景隆が瀬田橋と居城を焼いて近江国甲賀郡に退転したため、仮橋の設置に3日を必要とすることになってしまいます。

ともあれまずは自身の居城であった坂本城に入り、6月4日までには近江をほぼ平定。

6月5日には安土城に入って金銀財宝及び名物を強奪し、家臣や味方に与えています。

6月7日には誠仁親王は、吉田兼和を勅使として安土城に派遣し、京都の治安維持を任せました。

一方で光秀と婚姻関係があり、頼りにしていた丹後の細川幽斎・忠興親子は信長への弔意を示すために髻を払い、松井康之を通じて神戸信孝に二心の無いことを示した上で、さらに光秀の娘で忠興の正室・珠を幽閉して光秀の誘いを拒絶しています。

筒井順慶も似たようなもので、当初は兵を出して光秀に協力する様子を見せていたのですが、秀吉が帰還すると光秀を見限って秀吉についてしまいます。

本能寺の変を知った羽柴秀吉は、急遽毛利氏と和睦して中国地方より引き返し、これに対して光秀は6月13日、天王山の麓の山崎にて迎え撃つことになりました。

この時、羽柴勢27,000。

明智勢17,000であったといわれています。

結果、山崎の戦いは光秀の敗北に終わりました。

同日深夜、光秀は坂本城を目指して落ち延びる最中、落ち武者狩りの百姓に竹槍で刺され、深手を負った光秀は自害。

股肱の家臣・溝尾茂朝に介錯させ、その首を近くの竹薮の溝に隠したといわれています。

もっとも光秀の首は百姓によって発見されて、織田信孝の手に渡りました。

そして本能寺で晒されることになるのです。

安土城を守っていた明智秀満は敗戦を知り、坂本城へと帰還。

籠城戦の無理を悟り、妻子を殺して火を放ち、自害したといわれています。

辞世の句

「順逆無二門 大道徹心源 五十五年夢 覚来帰一元」

(順逆二門に無し 大道心源に徹す 五十五年の夢 覚め来れば 一元に帰す)

「心しらぬ人は何とも言はばいへ 身をも惜まじ名をも惜まじ」

南光坊天海

討死した武将にはよくある異説ではありますが、実は光秀は死なずに生き残り、南光坊天海になったともいわれています。

南光坊天海とは徳川家康に仕えたとされる僧のことですね。

経歴は割と不明。だからこそ、そのような俗説もたつ余地があったのでしょう。

- 日光東照宮陽明門にある随身像の袴や多くの建物に光秀の家紋である桔梗紋が象られている事や、東照宮の装飾に桔梗紋の彫り細工が多数あることから。

- 日光に明智平と呼ばれる区域があり、天海がそう名付けたという伝承があることから。

- 童謡『かごめかごめ』の歌詞に隠された天海の暗号が光秀=天海を示すという説から。

〽かごめかごめ はこのなかのとりは いついつでやる よあけのばんに つるとかめとすべった うしろのしょうめんだあれ?

明智光秀画像