真柄直隆【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

真柄直隆とは戦国時代の武将であり、越前朝倉氏の家臣。

大太刀として知られる太郎太刀を振るい、弟・直澄や息子・隆基と共に姉川の戦いで奮戦討死したことで知られています。

今回はそんな真柄直隆を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

| 生年 | 1536年(天文5年) |

| 没年 | 1570年(元亀元年6月28日) |

| 別名 | 十郎左衛門 |

| 主君 | 朝倉義景 |

| 兄弟 | 直澄 |

| 子 | 隆基 |

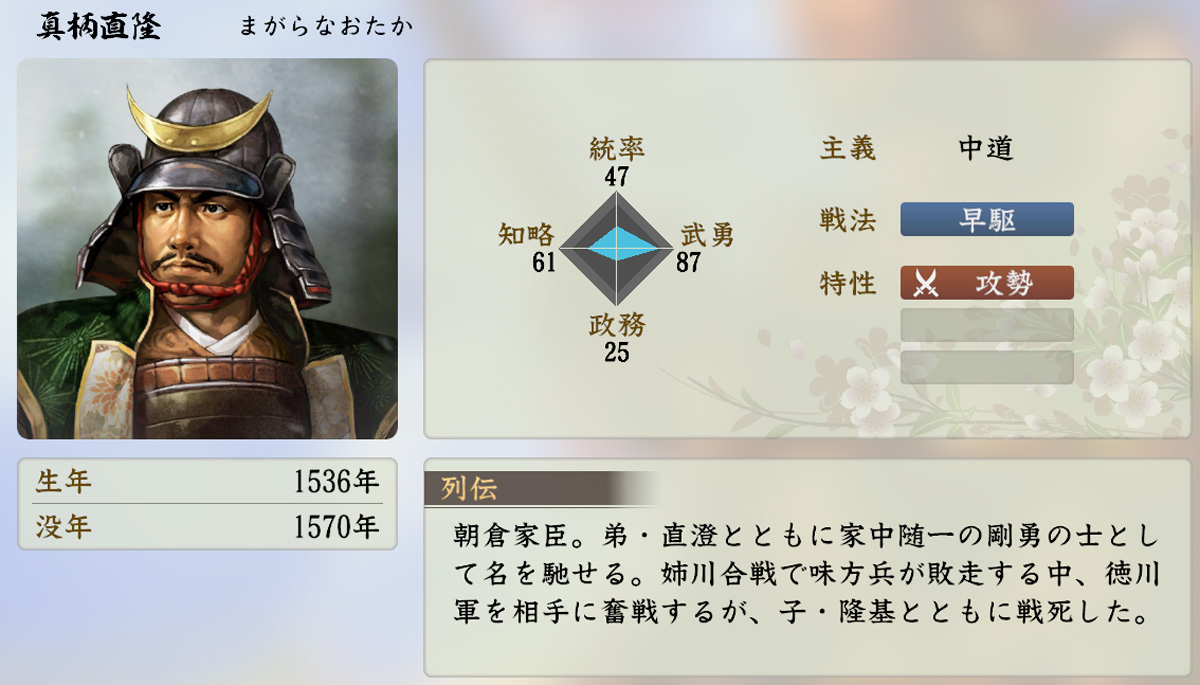

信長の野望での真柄直隆

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 48 |

| 武勇 | 88 |

| 知略 | 62 |

| 内政 | 26 |

| 外政 | 30 |

さすがは随一の猛将。

武勇の88はご立派です。

明らかに朝倉家の武の要になる能力ですね。

統率能力はいまひとつ。

兵を率いるよりも、個人的武勇の方が評価されているようで、やはり猛将タイプのようです。

一方で、知略が62と意外に高いのにびっくり。

猛将にありがちな猪武者というわけではなかったようで、まともな脳みそは持っていたようですね。

というか、何作か前までの『信長の野望』では、知略10台という脳筋でしたが、最近になって(特に大志で)再評価されたようで何よりです。むしろ何があった?

ただし、内政向けの能力は悲惨の一言です。それでも一桁台だった以前のシリーズに比べれば……。

戦場で活躍してもらいましょう。

しかし直隆だけでなく、弟の直澄や隆基も登場してくれれば、朝倉家の軍事力の底上げになるのですが……以前は兄弟で登場することもあったのですが、最近では一人ぼっちの登場ばかりとなっています。

あのチート軍団である織田家と戦うには真柄三人衆の力が是非とも必要なので、今後のシリーズでの登場を期待したいところですね。

信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |

|---|---|

| 統率 | 47 |

| 武勇 | 87 |

| 知略 | 61 |

| 内政 | 25 |

新生での真柄直隆は、前作とほぼ同じ能力評価、といったところでしょうか。

相変わらず朝倉家の猛将としての武勇を誇っています。

そして今回、PKよりグラフィックが一新。存在感が否応なく増した感じですね。

今作も残念ながら、真柄一族は直隆のみの登場。

弟や息子はいつか登場することができるのか。

真柄直隆とは

戦国時代末期でいまひとつぱっとしない朝倉家臣の中にあって、真柄直隆の名前は比較的有名です。

朝倉家随一、いや北国随一の猛将として知られており、その得物を含めてよく知られています。

それこそが太郎太刀。

もはやパフォーマンスとしか思えない大太刀である太郎太刀を振り回し、かの姉川で奮闘した上に、戦国時代最強の戦闘マシーン本多忠勝と一騎打ちまでしています。

そのため講談などで語られており、有名になった、というわけですね。

朝倉家の豪傑として

直隆の真柄氏は真柄荘の国人であり、堀江氏と同じく独立性の高い国人衆でした。

そのため朝倉氏に対して臣従はしても、完全な家臣というわけではありません。

直隆は1536年(天文5年)に生まれたとされています。

弟には真柄直澄、子には真柄隆基がおり、直隆も含めて誰もが猛将として知られていました。

ただ弟の真柄直澄に関しての史料がとても少ないため、直隆と同一人物ではないかという説もあるほどで、しかしはっきりとはしていません。

非常に武勇に優れており、越前の刀匠であった千代鶴国安が鍛えたとされる五尺三寸(約175cm)もある大太刀である、通称・太郎太刀を愛刀として振るい、戦ったとされています。

そんな馬鹿でかい太刀なんて振り回せるかと思うところなのですが、なんとびっくり実際に現存しています。

愛知県にある熱田神宮に奉納されていて、宝物館に展示されているんですね。

尾ひれのついた伝説の類かと思いきや、実在太郎太刀。

実際に見ると……あれを振り回すとか、もはや人間業ではありません。

人の背丈ほどもある太刀を振り回すことのできた直隆は、自身の体格も立派であったようで、身長2mを越える背丈に、体重250kgという巨漢だったと伝わる。うん、やっぱり人間じゃない。

『朝倉始末記』によると、足利義昭が朝倉義景を頼って一乗谷を訪れた際に、その御前で大太刀を数十回と振り回したとされ、その豪傑ぶりを見せ付けたという記録が残っています。

姉川の戦い

1570年(元亀元年)、金ヶ崎の戦いで九死に一生を得た織田信長は、即座に朝倉・浅井両家に対して反撃に出ました。

そこで行われたのが世に言う姉川の戦いであり、直隆も直澄や隆基らと共に参戦します。

この戦いは朝倉・浅井連合軍と、織田・徳川連合軍との間に行われたのですが、このとき徳川家康の家臣として参戦していたのちの徳川四天王・本多忠勝が単騎にて朝倉軍に向かって突撃を敢行。

これを迎え撃ったのが直隆で、豪傑と知られる直隆との一騎打ちにより、忠勝はその勇名を馳せ、直隆はそれに一役買った形になったといえるでしょう。

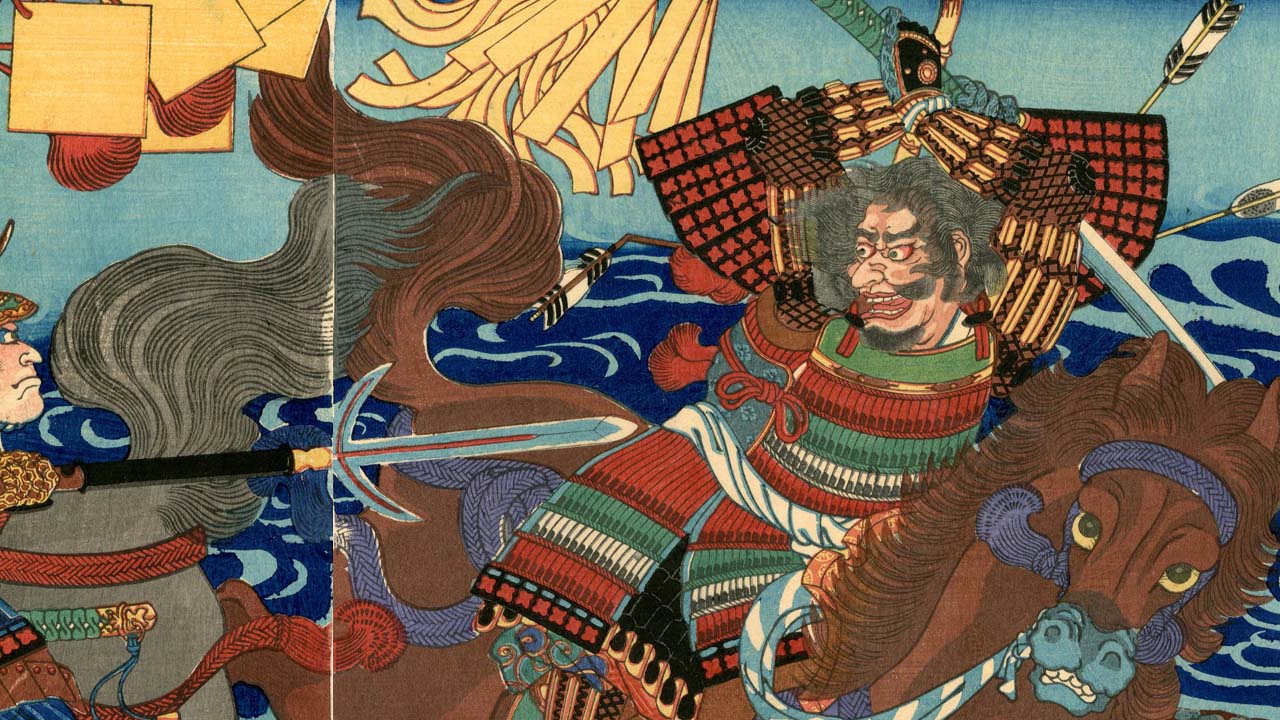

この場面は上記の『姉川大合戦之図』にも描かれており、正面で槍を持って吶喊しているにが本多忠勝で、右側でそれを迎え撃っているのが直隆ですね。

まさに二人が主役の名場面です。

直隆は本多忠勝を追っ払っうことに成功しますが、しかし朝倉・浅井両軍は次第に打ち崩され、敗走。

直隆は味方の撤退を助けるために、今度は直隆自身が単騎で徳川軍に突撃し、12段構えの陣を8段まで突き破り、無双して戦線を支える大奮闘を見せたといわれています。

だがついには力尽き、向坂三兄弟との戦いで覚悟を決め、「この首を取って武功とせよ」と告げ、敵に自身の首を献上して果てました。

この時に直隆を討ち取った(子の隆基を討ち取ったとも)太刀は「真柄斬り」や「真柄斬兼元」、「青木兼元」という銘を与えられて、これは刀匠・孫六兼元の最高傑作であり、名刀として現代においては1939年に重要美術品に認定されています。

自身が持っていた太郎太刀とは別の形で他の太刀にも、その名前を残したというわけですね。

姉川の戦いでは直隆の他に直澄や隆基らも戦死しましたが、真柄一族はその後も存続したとされています。

直隆が使用した太郎太刀は、愛知県名古屋市の熱田神宮宝物館に奉納されていますが、一説によると、熱田神宮に奉納されているのは弟・直澄の次郎太刀であり、直隆の太郎太刀は白山比咩神社にあるものがそうであるともいわれています。

子・真柄隆基

直隆の子であった真柄隆基も、父親譲りの猛将であり、怪力無双の持ち主であったようです。

足利義昭が越前にやってきた時に、父・直隆が行ったのと似たようなエピソードがあります。

義昭の御前で黒い卵形の大石を数十回空へ向けて投げ飛ばし、豪傑ぶりを披露したっていう逸話ですね。

そして戦場では太郎太刀ならぬ、それに劣らない次郎太刀という大太刀を振り回していました。

姉川では直隆の死を知った後、隆基は引き返して徳川勢と戦い、徳川家家臣・青木一重の手にかかって討ち取られたといわれています。