朝倉景鏡【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

朝倉景鏡とは戦国時代の武将であり、朝倉家重臣。主家滅亡後は織田信長に仕えました。

主君である朝倉義景を裏切り、自害に追い込んだ人物として知られています。

今回はそんな朝倉景鏡を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1525年(大永5年) |

| 没年 | 1574年(天正2年) |

| 改名 | 景鏡⇒土橋信鏡 |

| 別名 | 孫八郎 |

| 主君 | 朝倉義景⇒織田信長 |

| 氏族 | 朝倉氏 |

| 家紋 | 三盛木瓜(みつもりもっこう) |

| 親 | 父:朝倉景高 母:烏丸冬光の娘 |

| 兄弟 | 景鏡 景次 在重 |

信長の野望での朝倉景鏡

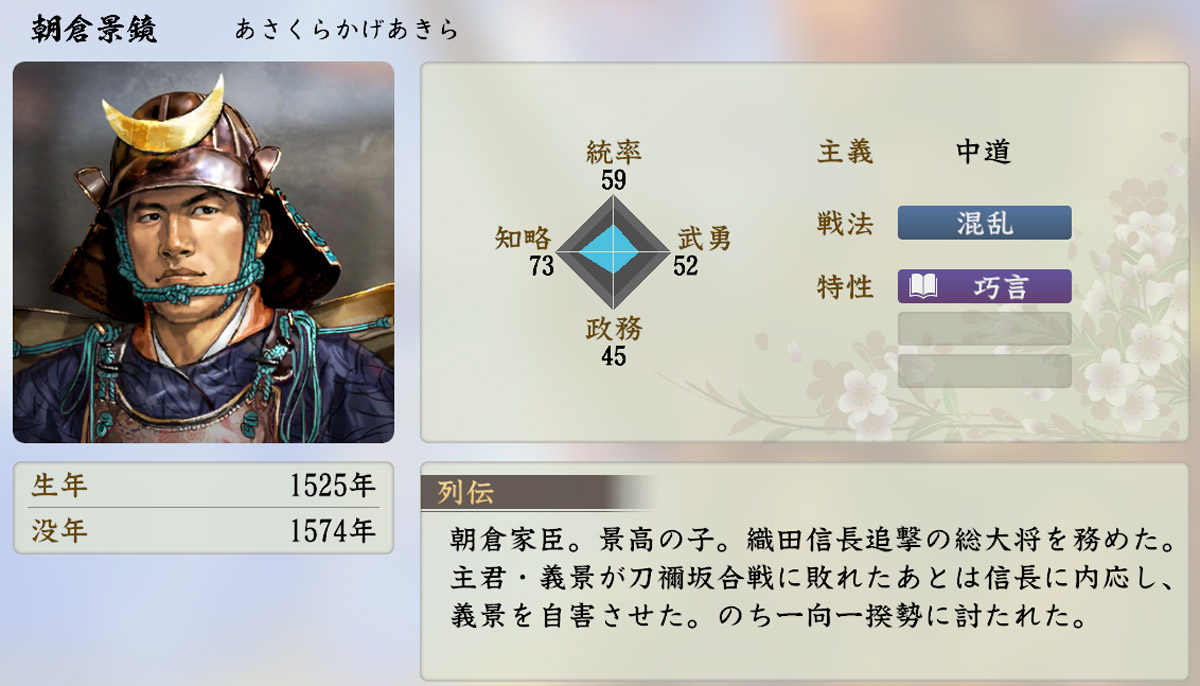

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 60 |

| 武勇 | 51 |

| 知略 | 70 |

| 内政 | 46 |

| 外政 | 57 |

朝倉義景が当主をしている頃の朝倉家臣団の中にあっては、まだ使える? 使えない? といった微妙な能力値ではありますが、同じく在籍している一門衆の中では知略が70とまあまあで、比較的役にたってくれるかもしれません。

すくなくとも義景などよりは断然マシです。

他に使える者もいないし、使ってやるかで重宝するのもいいのですが、野心が高めなのでこれまた史実通り裏切ります。

ちゃんと仲良くしておきましょう。

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 59 | 52 | 73 | 45 |

能力は前作とほぼ同様。

知略が微増、といったところでしょうか。

朝倉家臣団の中では70越えの能力を持つ貴重な存在です。

朝倉景高の謀反

1525年(大永5年)、朝倉景高の子として誕生。

母親は側室である権中納言・烏丸冬光の娘といわれています。

父・景高は越前朝倉氏10代目当主である朝倉孝景の弟であり、その子である景鏡と孝景の嫡男・義景とは従兄という関係です。

義景には兄弟がいなかったため、従兄である景鏡の血筋は一門の中でも申し分ありませんでした。

景高は大野郡司を務め、美濃方面に進出。

1519年(永正16年)には土岐頼武に加担し、正木合戦や池戸合戦に連戦連勝した勇将だったようです。

1536年(天文5年)には土岐頼武と土岐頼芸の争いである美濃の混乱にも関与して、大野郡穴間城を攻略するなど軍功を重ねています。

ところが兄である孝景と次第に不和になっていったことから、大野郡司を罷免され、越前を退去。

上洛して公家や幕府に接近し、孝景に対する謀反を企てます。

しかし孝景の方が一枚上手で景高は失敗し、京を追放。

その後、若狭国の武田氏に庇護されつつ反孝景を画策するも、叶わずに没落していくことになったのでした。

本来ならばこの時に、一族もろとも越前国から退去していてもおかしくなかったのですが、景鏡は父に同行せず、越前に残ります。

なぜ景鏡は残ったのか。

父親が謀反をしているようでは、当然その子である景鏡の今後の肩身が狭いことは、容易に察しがつきます。

それどころか罪にさえ問われかねない状況であったといえるでしょう。

実際、景鏡の弟はこの時に越前を出ています。

それでも景鏡が出なかったのは、その心境はどのようなものだったか。

今となっては分かりませんが、しかしそのことが、朝倉宗家に対する因縁を継続させることになってしまうのです。

朝倉一門衆筆頭へ

父親が謀反人であったため、当初景鏡は血筋の割には低い地位に甘んじることになっていました。

しかしこの後、景鏡は一気に朝倉一門の家臣筆頭にまで出世することになります。

そのきっかけは、当時越前に訪れていた足利義昭に気に入られ、式部大輔に任じられたことでした。

このことからもそれなりの才覚を持ち合わせ、また朝倉一門の中で、権力闘争に勝ち残っていこうという向上心を持ち合わせていたのは間違いなさそうです。

朝倉氏の総大将として

朝倉家において出兵する際、当主自ら指揮をとるのではなく、名代を立ててその人物を総大将とし、出陣する慣習がありました。

一般的に姉川の戦いにおいて、総大将を一門の朝倉景健を名代として立て、自らは出陣しなかったと揶揄されていることもありますが、朝倉家においてはごく普通のことだったようです。

実際、義景の父親である孝景も、自ら出陣したことはありません。

代わって一族の重臣であった朝倉宗滴が、総大将として出陣していたのです。

景鏡もまたこの慣習に則って、義景の名代として総大将として朝倉軍を率い、加賀の一向一揆の征伐や、金ヶ崎の追撃戦、また志賀の陣などで戦うことになります。

一族の争いと朝倉家滅亡まで

ただし一族の中で権力争いもあったようで、例えば1564年(永禄7年)の加賀の一向一揆の際には総大将の地位を巡り、敦賀郡司の朝倉景紀の長男・朝倉景垙と口論になり、陣中で憤死するという事件が起きています。

当然ながらこれによって景鏡と景紀の仲は悪くなっていったようで、朝倉一門衆の中に亀裂が生まれ始めたことが窺えます。

敦賀郡司VS大野郡司という対立構造ですね。

そういった権力争いもあってか、主君・義景との間にも距離間が生まれ始めたようです。

1572年(元亀3年)に、景鏡は織田信長に攻められた浅井氏を救うために小谷へと出陣。

しかし前波吉継や富田長繁、毛屋猪介といった家臣が次々に織田に寝返ってしまいます。

1573年(天正元年)に信長による近江侵攻が再度実行され、義景は景鏡に出兵要請をするも、出陣を拒否。

度重なる連戦による疲労を理由にしたとされています。

主君である義景の言うことを聞かなくなっている時点で、朝倉家も末期状態であったといえるでしょう。

とはいえ、この時の出陣が無謀だったもの間違いなく、景鏡がそれを正確に見越していたからともいえます。

もちろん、敗北を承知で主君に準ずるのを忠義というのであれば、景鏡はその士ではないことになるでしょう。

しかしそういった忠義は美談とされる一方で、必ずしも正しいものであったかどうかは、また別の話です。

例えば長篠の戦いなどでは、重臣の多くが反対しつつも武田勝頼が決戦を敢行し、惨敗して家臣の多くを失いました。

確かに武田家に対する忠誠を示す感動的だったのかもしれませんが、しかし同時に悲劇的な瞬間でもありました。

それが原因で、近い将来に武田家は滅んでしまうからです。

実際、朝倉家でもこの後の刀根坂の戦いで惨敗し、そのまま滅亡してしまいます。

すでに滅亡の運命自体は逃れられなかったかもしれないとはいえ、ここで無謀な出陣をしなければ、もう少し持ち堪えたかもしれません。

少なくとも浅井攻めをしていたはずなのに、それよりも先に朝倉家は滅ぶなんてことはなかったはずでしょう。

とはいうものの。

この時点でもう景鏡が織田に通じていたのならば、出陣に応じなかったのも当然、ということになってしまうのですけどね。

このような事態のため、已む無く義景は自ら出陣。

刀根坂の戦いにおいて大敗を喫しました。

義景は命からがら一乗谷まで戻ったものの、馳せ参じる家臣はおらず、唯一景鏡のみが義景に対して進言し、自身の領地である大野までの撤退と再起を促したとされています。

景鏡のいた大野郡は朝倉氏の本拠のあった一乗谷よりも更に奥まった盆地にあり、守りやすく、また平泉寺の僧兵集団という同盟者もいたため、義景はこれに従って大野へと落ち延びることになりました。

平泉寺とは、かつて朝倉氏第8代当主であった朝倉氏景が越前支配を完成させるために結んだ相手であり、最盛期には48社36堂に6千坊、僧兵8千人という巨大な宗教都市を形成し、越前の一大勢力として朝倉氏と肩を並べる存在だったといわれています。

しかしこの頃、最後の頼みであった平泉寺もすでに、信長と内通していたのです。

義景は宿として六坊賢松寺に入るも、景鏡はすでに裏切りを決意しており、手勢200を率いてこれを包囲。

ついに義景は自刃して果てました。

景鏡は義景の首級を信長に差出し、降伏。許されて本領を安堵されることになります。

また名前も朝倉の名を捨て信長から一字もらい、土橋信鏡と改名し、大野郡の統治に励みました。

村岡山城の戦い

ところがその後、越前は大混乱に陥ることになります。

1574年(天正2年)朝倉旧臣・富田長繁による越前一向一揆が拡大し、朝倉義景を裏切った平泉寺もまたその標的となったからでした。

景鏡は平泉寺の軍師、戦奉行として迎えられ、一揆軍と戦うことになります。

当初、平泉寺側はこれを撃退するも、戦線は次第に膠着。

一揆側は近くの御立山(村岡山)に砦を築いて戦況を変えようとしました。

この動きを察知した平泉寺はこのままでは不利になると判断し、村岡山城への総攻撃を決行。

景鏡は総攻撃に対して危険であると懸念を示すも、荒くれ生臭坊主集団平泉寺はこれを断行してしまいます。

やむなく景鏡は総大将として村岡山城に対し、攻撃を開始。

ところが一揆側は別働隊を組織し、もぬけの殻となった平泉寺を背後から奇襲。平泉寺は天然の要害であったものの、その背後からの攻撃に為すすべなく、しかも総攻撃を仕掛けていたため守る者も無く、全山焼失してしまうのでした。

本拠であった平泉寺を焼かれたことで、平泉寺衆は大混乱となってしまい、そこを一揆勢に突かれて壊滅してしまいす。

このような状況に景鏡は覚悟を決め、主従三騎になるまで戦い抜き、最期は敵中へと突撃を敢行して討死しました。

まさに裏切り者の末路、のような顛末ではありますが、景鏡に限らず義景を裏切ったり、降伏したりした朝倉旧臣の多くは、この越前一向一揆絡みでほぼ滅ぼされてしまいます。

まるで義景の呪いかのように。

実際、そんな風に噂されたこともあったそうです。

その墓は、福井県勝山市平泉寺にある城山の地(平泉寺の朝倉景鏡居館跡)の一角に残されている。

日のもとに かくれぬその名あらためて 果は大野の土橋となる

『朝倉始末記』などでもそうですが、主君を裏切った景鏡のことはよく思われていなかったようで、上記のような皮肉に満ちた落首が作られたほどでした。

朝倉景鏡の評価

主君である義景を裏切ったり、同族の景垙と口論になって自害させたりと、どうしても陰湿なイメージがつきまとう人物です。

朝倉氏について書かれた『朝倉始末記』においても、主家滅亡の原因とされているせいか、余計に陰湿に書かれています。

しかし客観的にみれば、低い地位から一門筆頭まで登り詰め、朝倉の総大将として織田軍と戦い、戦局を正確に判断して生き残るための裏切りのタイミングをはかり、本領を安堵されるという結果も残しました。

その後の一向一揆との戦いでは、運命を悟った上で討死を選択するという、ある意味武士らしい天晴れな最期を遂げており、惰弱な人物ではなかったことも窺えます。

朝倉在重

最期の戦いで景鏡の子二人も殺害され、直系は途絶えました。

しかし弟に朝倉在重がおり、この人物は父・景高が越前国から退去した際に父と別れて駿河へと逃れ、今川氏を頼っていたのです。

越前朝倉氏は滅亡しましたが、こうやって景鏡の弟の一族が残り、在重流朝倉氏として存続していくことになります。

景鏡の父親だった景高が謀反して越前を出奔していたからこそ、朝倉氏の血統は残ったわけであり、まさに歴史の皮肉といったところでしょう。

朝倉景鏡 関係年表

1525年 朝倉景高の嫡子として誕生。

1564年 加賀一向一揆。

総大将として出陣。

1570年 金ヶ崎の追撃戦を指揮。

志賀の陣の総大将として出陣。

1573年 近江出兵を拒否。

義景を裏切り、自害させる。

土橋信鏡に改名。

1574年 越前一向一揆と戦い、討死。