堀江景忠【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

堀江景忠とは戦国時代の武将であり、越前国の戦国大名・朝倉義景の家臣。

のちに謀反を企て越前国から逃れ、朝倉氏が滅ぶと戻って織田信長に仕えるも、恩賞への不満を知った信長に誅殺された人物です。

今回はそんな堀江景忠を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

| 生年 | 不明 |

| 没年 | 1576年(天正4年) |

| 別名 | 中務丞 |

| 改名 | 堀江景忠⇒幸岩斎藤秀 |

| 主君 | 朝倉義景⇒織田信長 |

| 親 | 堀江景用 |

| 子 | 景実 |

信長の野望での堀江景忠

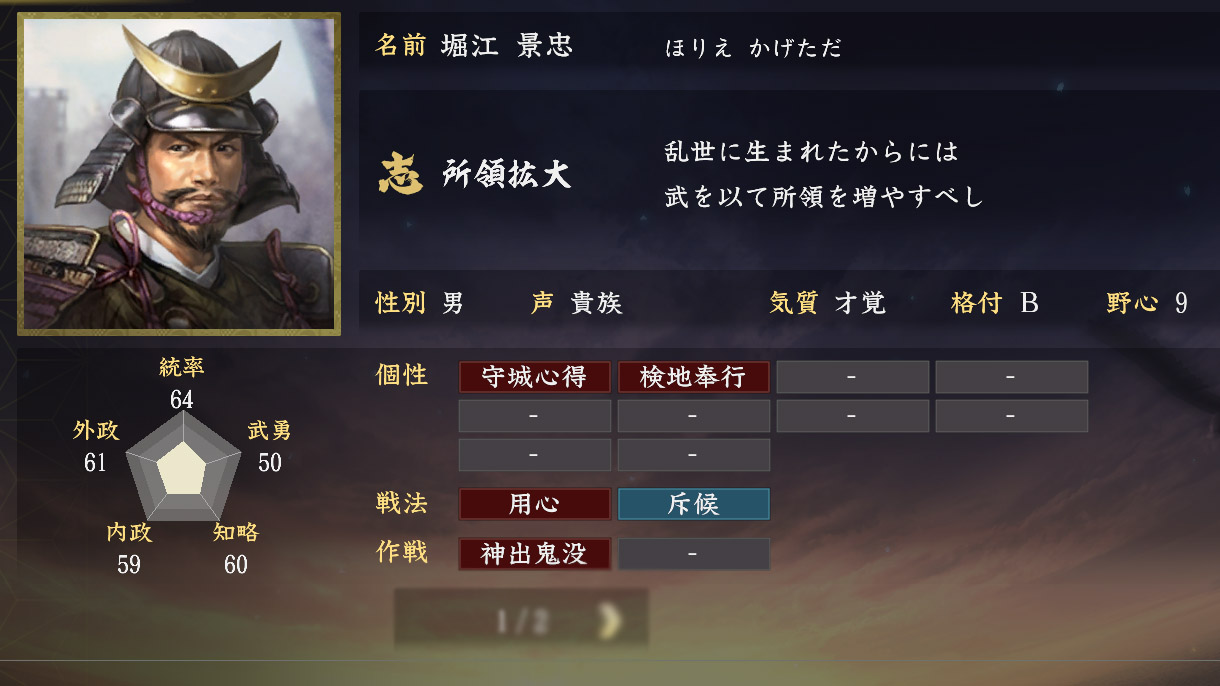

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 64 |

| 武勇 | 50 |

| 知略 | 60 |

| 内政 | 59 |

| 外政 | 61 |

平凡な朝倉家臣の中では、もっともバランスの良い能力を有した武将です。

軍事に偏っているか、内政に偏っているかの家臣団ではどちらでも活躍できる良将一歩手前、といったところでしょう。

少なくとも主君・朝倉義景の能力は全てにおいて上回っており、義景自身が動くよりも、どの方面においても役に立ってくれるはずです。

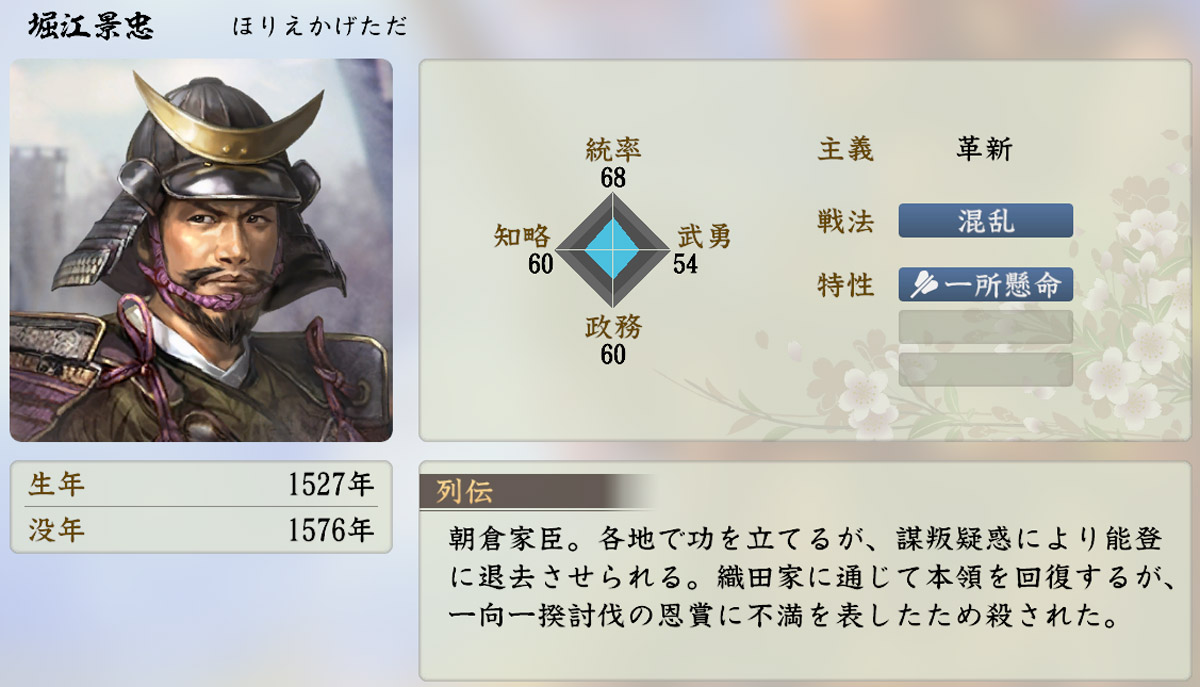

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 68 | 54 | 60 | 60 |

新生でもバランスのとれた能力。

統率が68と、あと少しで70に手が届きそうですね。

今作では景忠は最初から朝倉家臣、というわけではなく、越前国の国衆として登場しています。

堀江氏

堀江景忠は堀江景用の子として誕生しました。生年は不明。

堀江氏は鎌倉時代より越前国の坂井郡河口荘堀江郷にあった有力国人であり、その後、越前守護となった斯波氏の家臣として勢力を誇ったものの、長禄合戦といった守護・斯波氏と守護代・甲斐氏との争いの中で、没落していったと考えられています。

本家筋は没落したものの、傍流の系統は、逆に越前国で勢力を伸ばしていった朝倉氏に仕えることになりました。

室町時代中期の武将に堀江利真という人物がいるのですが、このひとは朝倉敏景の姉を妻に迎えていたこともあって、朝倉氏と堀江氏は姻戚関係にあったこともありました。

しかし1458年(長禄2年)に始まった長禄合戦では敏景と敵対して敗死し、堀江氏の嫡流は途絶えしまいます。

では景忠は誰の子孫になるのか、ということですが、利真の死後、庶流だった堀江景用が跡を継ぎました。

これが景忠の父親です。

朝倉氏への謀反

加賀一向一揆

景忠は1555年(弘治元年)の、朝倉宗滴を総大将とした加賀一向一揆攻めに従軍し、功をあげたことが史料から確認することができます。

朝倉氏と加賀一向一揆との戦いは続き、1564年(永禄7年)にも、朝倉軍は加賀へと侵攻。

毎年のように、一向一揆との戦いを繰り返すことになる。

そんな風に一向一揆と戦う内に、景忠は謀反を考え始めてしまいます。

越前国の平和の終焉

その最中、堀江景忠は主君であった朝倉義景に対し、謀反を企てることになりました。

これは朝倉貞景の代である1506年(永正3年)に、加賀や能登の一向一揆と九頭竜川にて一大決戦を行った九頭竜川の戦いより、約六十年振りの越前国内での戦乱であり、景忠はその平和を打ち破ることになったのです。

この堀江景忠の謀反の報が伝わったことで、勢いづいた一向一揆勢が越前へと来襲。

朝倉軍と激しい戦いとなりました。

一方で朝倉義景は、魚住景固や山崎吉家を大将として攻勢に出るも、景忠はこれをよく守り、勝敗はつきませんでした。

結局、堀江景忠・景実父子を能登国へと亡命させることで、戦乱はいったん収まることになります。

朝倉景鏡の関与

堀江景忠の謀反について、朝倉景鏡による讒言が元で失脚させられ、それが謀反に繋がった、というものが一説には存在します。

朝倉景鏡といえば最後に義景を裏切って自害に追い込んだ人物なのですが、だから、なのかはともかくとして、『朝倉始末記』なんかではけっこう陰湿な人物として描かれています。

ただこの堀江景忠謀反のきっかけになった讒言云々に関しては、疑わしいと言わざるを得ません。

堀江景忠の謀反より先に一向一揆の侵攻が始まっている点や、亡命後の景忠に本願寺顕如から感状が出されていることなどからして、やはり景忠が事前に一向一揆と通じていた可能性の方が高かったからです。

朝倉氏の滅亡後

その後、景忠は幸岩斎藤秀と改名。

越前国は1573年(天正元年)に織田信長の侵攻により滅亡し、そして翌年に発生した越前一向一揆により、その支配するところとなっていました。

景忠はそんな越前へと戻ると、一揆方として杉津砦を任されるものの織田方に寝返り、逆に一揆勢を壊滅させて功を上げています。

信長はその景忠の功に対し、息子である景実へと加賀国の大聖寺の所領を与えました。

しかし景忠はそれを不満に思っていたようで、そのことが信長の耳に入り、1576年(天正4年)に誅殺されてしまうのです。