山崎吉家【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

山崎吉家とは戦国時代の武将。越前朝倉氏家臣。

外交・軍事方面で活躍し、斜陽の朝倉家を最後まで支え、刀根坂の戦いにおいて戦死した人物です。

今回はそんな山崎吉家を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

| 生年 | 不詳 |

| 没年 | 1573年(天正元年8月14日) |

| 主君 | 朝倉孝景⇒朝倉義景 |

| 親 | 父:山崎長吉 |

| 兄弟 | 吉家 吉延(吉清)半左衛門(了清) 珠宝坊 |

| 子 | 吉建 |

山崎吉家とは

戦国時代で朝倉家、といえばそれなり知名度があり、当主であった朝倉義景などは比較的知られていますが、その家臣となるとなかなか……と言う程度には、知られていません。

しかしそれでは残念なので、ちょっと調べてみましょう。

そこで出てくるのが、例えば一門きっての名将だった朝倉宗滴、姉川の戦いで総大将を務めた朝倉景建、そして義景を裏切り自害に追いやった朝倉景鏡……といったところがまず出てきます。

みんな一門衆ですね。

一門衆以外ならば大太刀使いの真柄直隆、真柄直澄、真柄隆基などでしょうか。

では今回紹介する山崎吉家は何者なのか。

これは朝倉家の名将だった朝倉宗滴亡き後、朝倉家を支えた家臣の一人とされています。

が、マイナーな人物っぽいのは拭えません。

これは他の比較的有名な家臣と比べると、朝倉氏が関わった大きなイベントに絡んでいたわけではないからでしょうか。

それに滅亡したお家の家臣というのは、どうしても語られることが少ないですからね。

しかし今回は、朝倉家の家臣、山崎吉家の紹介です!

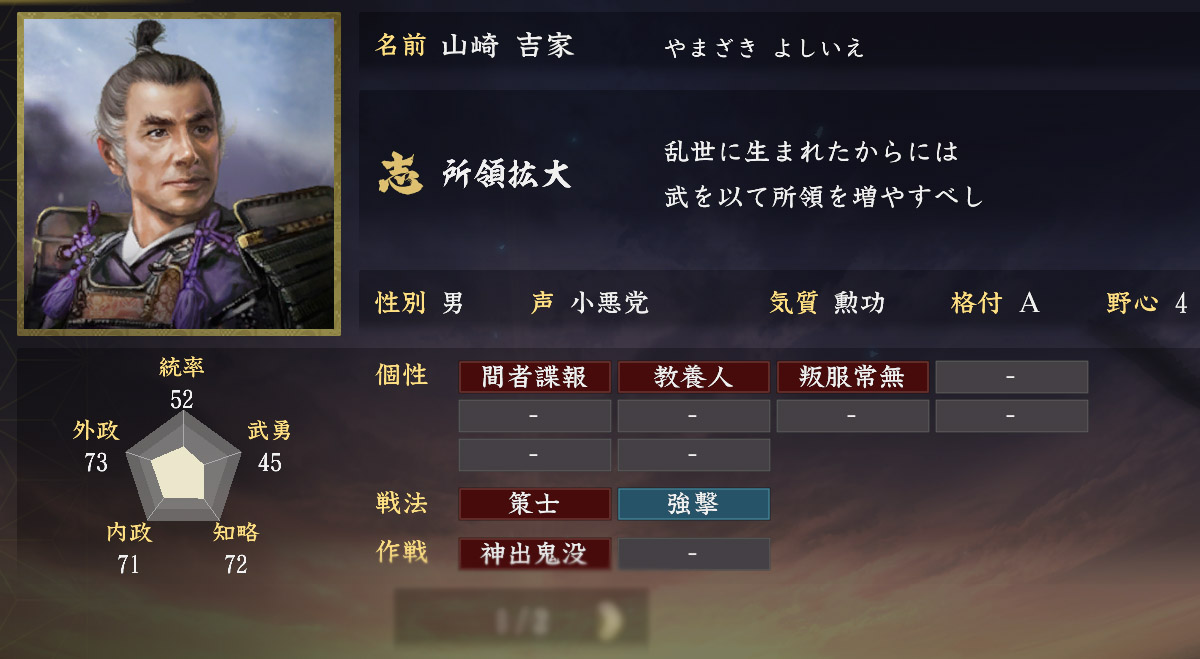

信長の野望での山崎吉家

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 52 |

| 武勇 | 45 |

| 知略 | 72 |

| 内政 | 71 |

| 外政 | 73 |

まずはちゃんと登場しております。(´▽`) ホッ

能力値は戦争よりも内政寄り。

ただし「大志」では知略は防御力に直結しますので、守りに向いた能力というわけですね。

ぱっとしない朝倉家臣団の中では、比較的評価されているのが分かります。

格付けが「A」なのはご立派。

しかしこの能力では、及第点以下の能力しか持ち合わせない主君・朝倉義景を要しつつ、あのチート軍団織田家を相手にするには、あまりに至難であったことが窺えるでしょう。

まさに吉家の苦難がうかがえますね。

それはともかく、「声」が「小悪党」って……。(´・ω・`)

信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |

|---|---|

| 統率 | 50 |

| 武勇 | 50 |

| 知略 | 76 |

| 政務 | 73 |

新生での山崎吉家ですが、能力評価は前作大志とほぼ同じ。

軍事面よりも政務面にて優秀です。

その軍事面も、統率がやや下がった一方で武勇が上昇し、50台にのったことで、あくまで印象ですが、平凡ではあるものの劣った能力も目立たない、といった感じになっています。

知略、政務は微増。

知略が80を超えることがでいれば、朝倉家臣団ではきらりと光る能力を持つ武将として、真柄直隆あたりと共に重宝される家臣になれそうなんですけどね。

もちろん、今でも十分に重宝されていますが。

来歴

山崎吉家の生年は不明。

父親は山崎長吉であるといわれ、弟に山崎吉延などがおり、子に山崎吉建がいます。

1531年(享禄4年)、享禄の錯乱の際に朝倉氏は加賀に出兵。

この時に朝倉宗滴に従って出陣した記録が、史料に登場する初見です。

名将・朝倉宗滴の元で加賀の一向一揆と戦った経験により、その軍略を磨いていったと思われます。

1555年(弘治元年)にも朝倉氏は加賀の一向一揆を攻めるべく出兵するも、その陣中において宗滴が病に倒れ、総大将を朝倉一門の朝倉景隆が引き継いだ際に共に吉家もまた景隆と共に出陣するなど、軍事面においても宗滴の後を継ぐ立ち位置にいたことが窺えるからです。

朝倉家を支え続けた宗滴の死。でもここから吉家もその後を継いで頑張るわけですね。

吉家は宗滴が行っていた上杉氏との交渉を引き継ぎ、またその後、織田信長との対立が明確になっていくと、美濃の遠藤氏を通じて武田信玄とも交渉をもったとされています。

戦国時代でも有力な上杉氏や武田氏との交渉を任されるほどであり、朝倉氏の外交上で重要な働きを担っていくことになったといえるでしょう。

越後の上杉氏とは以前から外交関係はあったみたいで、特に宗滴が担っていたとされています。

上杉氏とは北陸の一向一揆絡みで協力的な関係があり、宗滴が亡くなった頃の弘治元年にはちょうど第二次川中島の戦いが行われていて、この時の朝倉氏の加賀出兵は一向一揆の動きを牽制し、長尾景虎(後の上杉謙信)の信濃出兵を可能にするために必要なことでした。

しかし宗滴の死により、景虎と武田晴信は和睦せざるを得なくなったとされています。

ともあてそんな宗滴の死。

それは朝倉家の斜陽を予感させるに十分だったといえます。

そんな中、吉家はお家のために粉骨砕身していくことになるのです。

堀江景忠謀反

時は戦国時代であったにも関わらず、一向一揆という外憂はあったものの、それ以外では比較的平和で安定していた越前国でしたが、ついにその安寧は破られ、1567年(永禄10年)に堀江景忠による謀反が発生することになります。

1506年(永正3年)の一向一揆との激戦である九頭竜川の戦い以降、外敵に侵入されることのなかった越前国の平和が破られた瞬間でした。

この謀反討伐にも魚住景固と共に、吉家は大将として派遣されることになります。

しかしこの戦いでは激戦ながらも決着がつかず、堀江景忠を能登に亡命させることで決着をみました。

この堀江景忠の謀反も、実は一向一揆絡みで、とにもかくにも朝倉氏は一向一揆に悩まされることになっていきます。

とはいえこの時期、一向一揆だけでなく、かの織田信長が躍進し始めていました。

朝倉家の当主であった朝倉義景と織田信長はどうも反りが悪かったようで、この先お互いに衝突し、否応なく両者は戦っていくことになるのです。

金ヶ崎の戦い~姉川の戦い

1570年(元亀元年)に行われた金ヶ崎の戦いでは、朝倉本隊第一陣として先発。

この戦いで織田信長は義弟・浅井長政の裏切りにあって挟み撃ちとなり、金ヶ崎の退き口と呼ばれる最悪の撤退戦をする羽目になるのですが、信長は無事に京へと撤退。

吉家は信長撤退後は総大将である朝倉景鏡に従って近江へと進み、更に美濃国境まで進軍。

そこで垂井・赤坂周辺を放火し、長比・苅安尾といった城砦を修築して織田軍の来襲に備え、その後越前へと帰陣したとされています。

しかし直後に織田軍の来襲を許し、姉川の戦いが勃発。

吉家はこれは参加しておらず、総大将は一門の朝倉景建が務め、朝倉・浅井連合軍の敗北という結末となるのでした。

坂本の戦い

姉川の戦い以後、信長は摂津に進出。

これは三好三人衆を討つためであり、しかし手薄になった織田軍の背後を突く形で、再び朝倉軍は近江へと進軍。

吉家は一足早く、浅井長政の援軍要請に応えて小谷城に入り、山崎丸と呼ばれる砦を築いています。

地味に名を残していますね!

その後朝倉本隊と合流。

吉家は朝倉景建と共に先陣の命を受け、織田軍と矛を交えました。

この坂本で行われた宇佐山城の戦いで吉家は勝利し、織田家の名だたる武将である森可成・織田信治・青地茂綱らを討ち取る戦功をあげています。

これぞ朝倉方がもっとも旗色の良かった頃で、いわゆる志賀の陣と呼ばれ、信長は義景にけっこう追い詰められたのです。

しかし信長の朝廷工作なんかが功を奏して、両軍は和睦。

朝倉軍は撤退するのですが、その間に信長は京と越前の陸路を封鎖したり、延暦寺を焼き討ちしたりと次々に手を打って、次なる戦に備えるのでした。

刀根坂の戦い

その後、朝倉と織田との戦いは徐々に朝倉方劣勢となり、1573年(元亀4年)になると、信長は近江に侵攻。小谷城を包囲してしまいます。

浅井氏の盟友であった朝倉氏も、家中の反対を押し切って、義景自ら救援に出陣。

しかし前線である大嶽砦が織田軍の奇襲に遭って陥落すると、義景は撤退を決断。

しかしこれを読んでいた信長によって徹底的な追撃戦が展開されてしまいます。

これが世に言う刀根坂の戦いであり、朝倉軍は大混乱に陥り、壊滅的な被害を被ることになりました。

この際、吉家は殿軍を任され踏みとどまり、奮戦。織田方を押し返すなどの奮闘振りをみせるものの、ついには力尽きて討死することになったのです。

この時に弟の山崎吉延や、子の吉建などを含む一族のほとんどが壮絶な最期を遂げており、山崎家は一族を上げて主家に殉じたといえるでしょう。

ただ甥(諸説あり)の山崎長徳という人物のみが、後に明智光秀や柴田勝家、そして最後には前田家に仕え、関が原の戦いや大坂の陣で活躍したとされています。

この刀根坂の戦いによって朝倉家の敗北は決定的となり、その後時を置かずして主君であった朝倉義景の自害によって朝倉家は滅亡することになったのでした。

余談

そんな山崎吉家ですが、近年、少しクローズアップされる機会が巡ってきました。

2020年(令和2年)1月19日から2021年(令和3年)2月7日まで放送されたNHK大河ドラマ第59作『麒麟がくる』において、主君である朝倉義景と共に、ついに大河初登場を果たしたのです。

演じるのは榎木孝明氏と、何とも渋いキャスティング!

そしてまた別に目を向けると、何と山崎吉家が主人公の戦国歴史小説が発行されていました。

その名も『酔象の流儀』赤神 諒 講談社。

朝倉家を主題にするだけでも珍しいのに、その一家臣である吉家が主人公とは、最初見つけた時は驚いたものでした。

ちなみにその場で思わず衝動買いしてしまいましたね。

そんな山崎吉家。

この先ももっと名を知られて欲しいものです。

山崎吉家 関係年表

1531年 享禄の錯乱。

朝倉軍の加賀出兵に従軍。

1555年 加賀一向一揆攻めに出陣。

1567年 堀江景忠の謀反。

魚住景固と共に大将として派遣。

1568年 足利義昭の朝倉館訪問。

年寄衆として挨拶。

1570年 金ヶ崎の戦いに出陣。

近江に出陣。

浅井氏の援軍として小谷に入城。

山崎丸を築く。

坂本、宇佐山城の戦いに勝利。

1572年 義景の近江出陣に12月まで従軍。

1573年 義景の敦賀出陣に従軍。

若狭に進出し、佐柿城に付け城を築く。

刀禰坂の戦い。

殿軍となり、戦死。