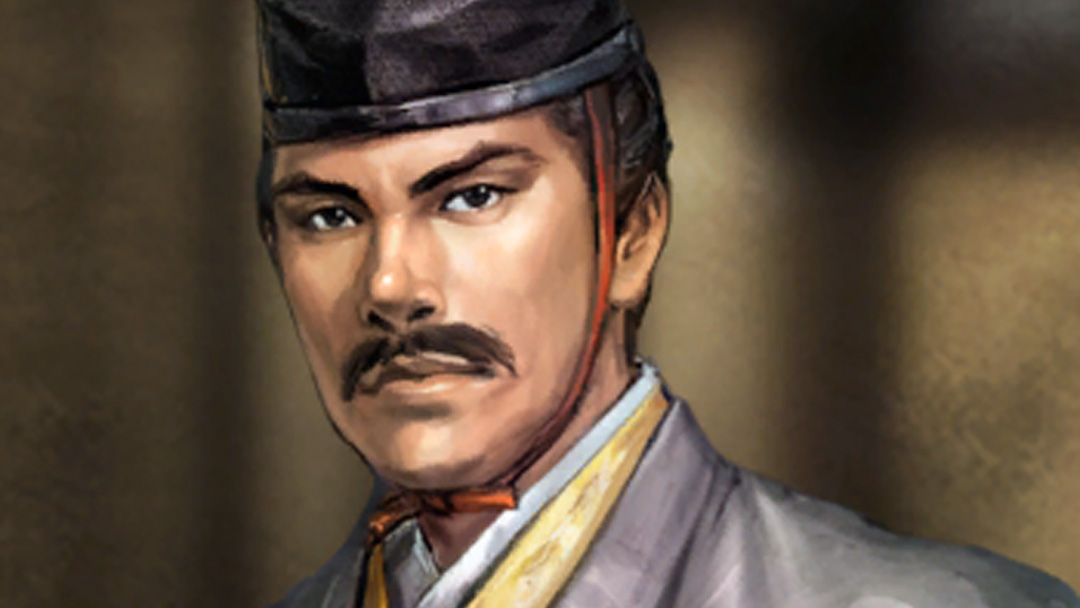

朝倉景恒【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴

朝倉景恒とは戦国時代の武将であり、越前朝倉氏の家臣です。

もとは出家して松林院鷹瑳という名の僧でした。

今回はそんな浅井亮政を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

信長の野望での朝倉景恒

『信長の野望』で朝倉家を使用されている管理人と同様の朝倉びいきのプレイヤーの皆さんならば、最初の時点でお気づきかとは思いますが、朝倉景恒は実はゲーム内に登場していません。(゚Д゚;)ナ、ナンダッテー!!

景恒は信長絡みの金ヶ崎の戦いにも顔を出す人物であり、チート軍団織田家に対抗するためにも、朝倉家にしてみれば少しでも人材が欲しいところなのですが、なかなか登場させてくれないんですよね。

金ヶ崎城に景恒を置いておくと、それなりに雰囲気が出るのですが。

次回作では期待したところです。

とはいえ。

出て来たところでそのエピソードがちと残念なものしかないので、あまりその能力は期待できそうもありません。

負け戦した挙句降伏し、信長が逃げ帰った後には朝倉一門衆に笑いものにされ、寺に隠棲し、失意のまま世を去るという、あまりにも憐れな人物ですので……。

そんな景恒の人生を(むしろ暴かないほうが本人の為かもしれませんが)紐解いていきましょう。

朝倉景恒とは

朝倉景恒は、実は元お坊さんです。

しかし色々あって、還俗して景恒と名乗ることになりました。

当時、武家に生まれたのに僧籍に入ることは、普通に行われていました。

家督を継ぐ可能性がない、もしくは少ないとされる弟などは、最初から僧籍に入ることが多かったようでし。

例えば有名どころでは足利義昭や、今川義元などもそうですね。

しかし兄たちが夭折したことで、還俗して家督を継いでいます。

景恒も次男だったこともあり、初めから僧籍に入った方が、家督争いが起きにくくなるという側面もあったようです。

敦賀郡司を継承する

兄・景垙の自害

朝倉景紀の次男として生まれ、出家して松林院鷹瑳と名乗りました。

生年は不明です。

僧籍にある間の1562年(永禄5年)に、一乗谷に下向した大覚寺義俊をもてなすために、父・景紀と共に曲水の宴に参加したという記録が残っています。

敦賀郡司であった父の跡を継いで、兄・景垙が郡司職を務めていたのですが、1564年(永禄7年)に主君・朝倉義景が決行した加賀一向一揆征伐の最中、陣中において大野郡司の朝倉景鏡と口論になった末、敗れて自害する(いったいどんな罵倒をされたんだろう)という事件が発生してしまいます。

巷では朝倉家のカガみんとか愛称で呼ばれている景鏡でしたが、根は相当ないじめっ子だったようです。

この時は義景自ら総大将を務め、家中の動揺を抑えにかかったのですが、この事件がきっかけで父・景紀と景鏡の対立が決定的となり、それはそのまま敦賀郡司と大野郡司の対立構造へと直結することになりました。

大野郡司・朝倉景鏡との対立

兄の死により、景恒は還俗して名を景恒と改め、敦賀郡司を受け継ぐこととなります。

景垙には若干2歳になる遺児・七朗がいたのですが、幼すぎるために景恒が家督を相続することになったわけですね。

1566年(永禄9年)には、足利義昭が越前に動座すると敦賀に迎え、歓待しました。

その際に中務大輔に任命されています。

義昭が敦賀から一乗谷に移ると、父と共に景鏡との対立が表面化し、席次争いをするなど激しく争うことになります。

一方が義昭の元に伺候すれば一方は不参するという、露骨なものであったようです。

その後、1568年(永禄11年)義昭は義景を見限って織田信長を頼り、岐阜に動座しましたが、その際に前波景当と共に2,000の兵を率い、近江まで警護したとされています。

1569年(永禄12年)には義景の命を受けて、若狭に侵攻。

小浜にて武田元明を捕縛して一乗谷に連行するなど、功を上げました。

織田信長の侵攻

金ヶ崎の戦い

朝倉氏と織田氏の関係が悪化すると、1570年(元亀元年)に織田信長は越前に侵攻。

金ヶ崎の戦いが勃発します。

第六天魔王・信長の登場です。

信長が若狭から目指すのは、敦賀。

まさに景恒が敦賀郡司として任されていた地でした。

景恒にとってはいきなりラスボスが現れるようなもので、その手下には木下秀吉やら徳川家康といった、隠しボスまで引き連れているというような始末。

もはや罰ゲームです。

まず天筒山城(手筒山城)が陥落し、景恒は金ヶ崎城へと退いて戦うも、織田方の大軍と猛攻を前に支えきれず、降伏勧告を受け入れて開城し、降伏しました。

そりゃそうですね。

叶うはずもありません。

しかも見方は援軍を送ってくれませんし、当然の結果といったところでしょう。

その後、近江の浅井長政の裏切りによって挟み撃ちにあった信長は急遽撤退し、いったんは越前から織田軍を駆逐することに成功しました。

景恒にしてみれば不幸中の幸いだった、ようにみえなくもなかったのですが、人生そんなに甘くありません。

敵は信長というよりはむしろ、身内にいたのです。

景恒はこの時に降伏し開城したことにより、一門衆より「不甲斐無し」だの「朝倉名字の恥辱なり」だの「天下のあざけりを塞ぐによんどころなし」だのと痛烈に批判され、たまらずに永平寺に遁世。

そのまま失意のうちに、元亀元年9月28日に死去しました。

織田信長の侵攻を招いたのは、主君である朝倉義景に原因があるところ多大であり、さらには援軍の遅延があったにも関わらず、全ての責任を部下に押し付ける上司。

そしてそれに乗る同僚たち。

朝倉家は現代でもびっくりなブラック企業だったようです。

朝倉家臣で織田に降った武将は、どうもろくでもない最期を迎えるものが多いのですが、その最初の例になってしまったわけでした。

この金ヶ崎の戦いにおいては、やはり朝倉一門の中での権力争いが尾を引いて、朝倉景鏡などは景恒の後詰として出陣しておきながら途中から進まずに日和見に徹し、結果的に景恒が降伏せざるを得なかったともいわれています。

どうやら朝倉家でカガみんを敵に回すと駄目なようですね。

主だって見限るお人ですから。

ただこのような一門衆の亀裂により、朝倉氏の滅亡は徐々に迫ってきていたことは、純然たる事実だったのです。

景恒の遺児・朝倉道景

景恒には遺児として朝倉道景なる人物がいたともいわれていますが、現在のところ事実であるかどうかは怪しい人物です。

この人物もまた、1573年(天正元年)の刀根坂の戦いにて戦死し、朝倉家の滅亡と共にしました。