武田義統【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

武田義統とは、戦国時代の大名です。

若狭国守護であり、若狭武田氏8代当主として知られています。

義統の名の読み方は、よしずみ、あるいはよしむね、と考えられているようです。

「文彩風流独り群を出ず」と言われ、武家故実にも関心を示したと伝えられています。

信長の野望での武田義統

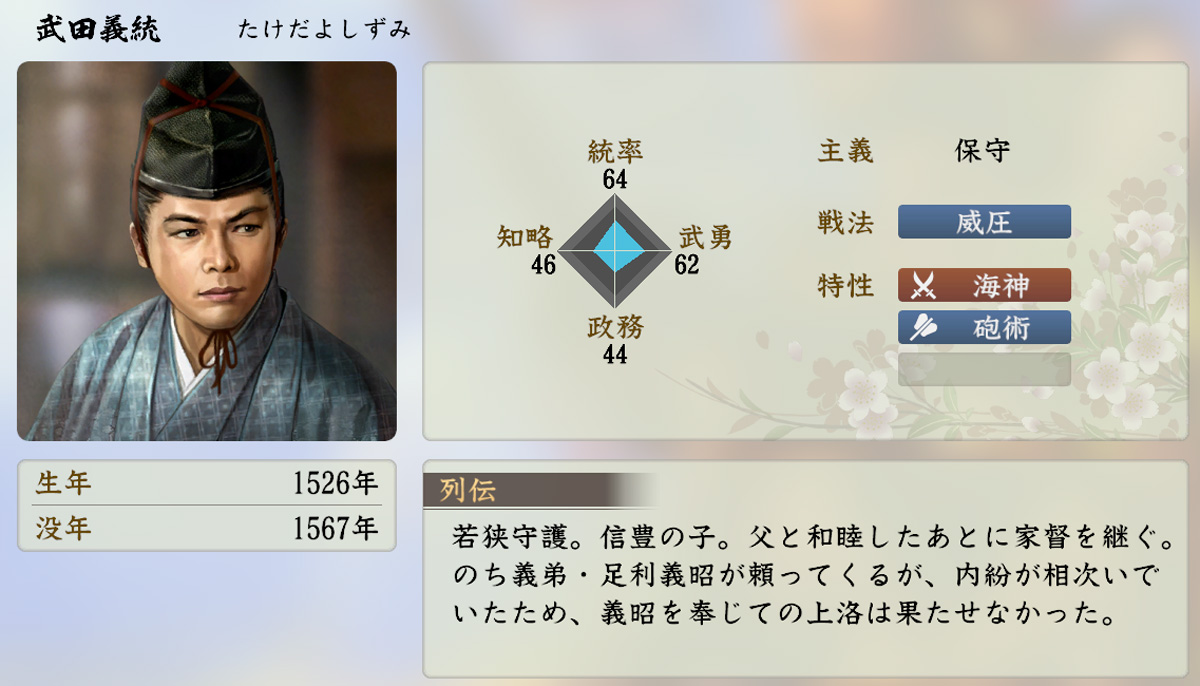

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 64 | 62 | 46 | 44 |

武田義統の能力は、父・武田信豊の僅かに上位互換、といった感じですね。

武に偏った能力値は、父親譲り。

政治方面は残念なところも変わらず。

特性で海神を所持しているのは、水軍を率いて勝利したことのある逸話からのようですね。

信長の野望に出てくる若狭武田氏は四代いますが、衰退時に入ってからの当主ばかりのせいか、誰もが評価が低い印象です。

武田義統の来歴

武田義統は大永6年(1526年)、武田信豊の長男として誕生しました。

初名は信統。読みはのぶずみ、あるいはのぶむね、であるとされています。

その後、室町幕府12代将軍であった足利義晴より偏諱を受けて、晴信と改名。

最初は「晴」の字でしたが、さらに格上である「義」の字を受けて、義統と改名したとも考えられているようです。

一方で、木下聡氏によれば。古文書から確認できる初名は細川晴元からの偏諱を得たとみられる元栄であり、その後の永禄元年(1558年)頃に将軍・足利義輝より偏諱を受けて義元と改名。

さらに父の対立の最中の永禄4年(1561年)頃に義統に改名したとしているようで、諸説あるようですね。

ともあれ天文17年(1548年)になると。義晴の娘(足利義輝・義昭の妹)を正室に迎えています。

弘治2年(1556年)、弟・信方を擁立する重臣・粟屋勝久と争い、勝久を追放して勝利します。

永禄元年(1558年)には義統に代えて弟・武田元康(武田信由)へ家督を譲ろうとした父・信豊と争い、これに勝利して近江国に追放。

これにより実質的に家督を継承しました。

しかし安定したとは到底いえず、その後も父との対立は絶えないばかりか、粟屋勝久など被官達の反乱も続いたようです。

永禄4年(1561年)になると、重臣であった逸見昌経が反乱を起こします。

これに対し義統は逸見氏の水軍を、自身の編成した水軍で打ち破るなどの戦果も挙げたのですが、昌経が丹波国の松永長頼の支援を受けたこともあって、独力で鎮圧することはできませんでした。

このため越前国の朝倉義景の支援を乞い、鎮圧に成功。

しかしこのことが、若狭に朝倉氏の影響力が強まる端緒となってしまいます。

永禄8年(1565年)、義兄にあたる13代将軍・足利義輝が三好三人衆らに殺害されるという、永禄の変が勃発。

義輝の弟である義秋(足利義昭)が自身の将軍就任への協力を求め、永禄9年(1566年)に若狭を動座しました。

これまでの若狭武田氏は偏諱や婚姻などを通じて足利将軍家と交流するなど、将軍家から格別な信頼を受けていました。

義秋もそれを頼ったのですが、この頃の若狭武田氏は続く内乱のために疲弊しており、義統は若狭から出兵することはできませんでした。

そこで義統は、実弟であった武田信景を室町将軍家に出仕させています。

そして義統は永禄10年(1567年)4月8日、死去。享年42。

家督は子の武田元明が継承。

しかし逸見氏や粟屋氏などの反乱はおさまることがなく、若狭武田氏の統治は一向に安定しませんでした。

そして義統の死の翌年、越前の朝倉義景が若狭に出兵し、武力で平定。

元明は一乗谷に定住させられ、朝倉氏の保護下に置かれたことにより、若狭武田氏は若狭の実質的な支配権を失うことになるのです。