斎藤道三(斎藤利政・長井規秀)【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

斎藤道三とは戦国時代の武将であり、美濃の戦国大名。道三流斎藤氏初代当主でもあります。

権謀術数により美濃の国主にまで成り上がるものの、子の斎藤義龍と対立し、長良川の戦いにて敗死しました。

かつては道三一代で美濃の国盗りを行ったとされてきましたが、近年では父親である長井新左衛門尉(松波庄五郎)との父子2代に渡るものではないかという説もあります。

今回はそんな斎藤道三を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1494年(明応3年) |

| 没年 | 1556年(弘治2年4月20日) |

| 改名 | 長井規秀⇒斎藤利政⇒道三 |

| 別名 | 諱:秀龍 通称:新九郎 山城守 左近大夫 |

| 主君 | 土岐頼芸 |

| 氏族 | 美濃斎藤氏 |

| 家紋 | 二頭波頭立波(にとうなみがしらたつなみ) |

| 親 | 父:松波庄五郎(または松波基宗) |

| 妻 | 正室:小見の方(明智光秀の叔母) 側室:深芳野 |

| 子 | 義龍 孫四郎 喜平次 日饒 日覚 利堯 利治 長井道利 松波政綱 娘(姉小路頼綱正室) 娘(土岐頼香室) 帰蝶(織田信長正室) 娘(土岐頼純室) 娘(斎藤利三正室) 娘(伊勢貞良正室) 娘(稲葉貞通正室) 養子:正義 |

信長の野望での斎藤道三

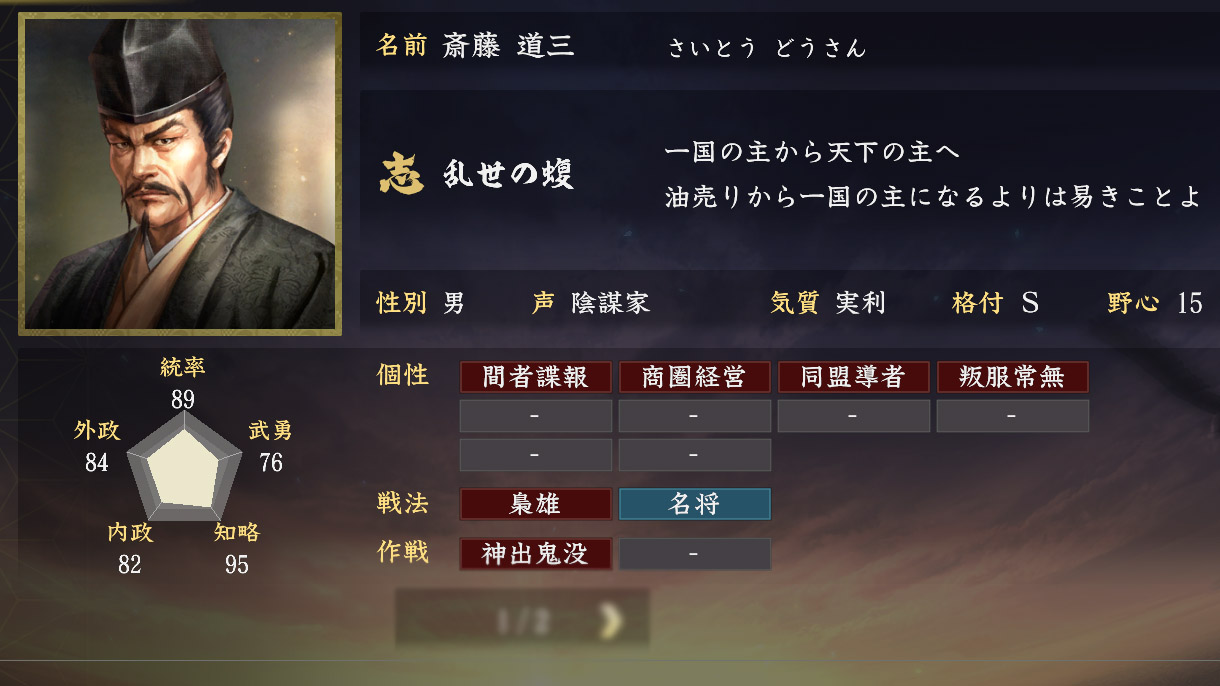

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 89 |

| 武勇 | 76 |

| 知略 | 95 |

| 内政 | 82 |

| 外政 | 84 |

道三が一代で成り上がったのか、そうでなかったのかにより評価も多少変わってくるのかもしれませんが、ゲーム中では大変優秀な能力を有しています。

最高値は知略の95で、権謀術数の限りを尽くした道三らしい評価の結果です。

最低値でも武勇の76と、文句のつけようがありません。

あらゆる場面で活躍してくれることでしょう。

ただし、道三健在のシナリオでは駿河の今川義元が虎視眈々と西進をねらっており、うかうかしているとあっという間に飲み込まれてしまいます。

その前に早々に尾張を平らげて、対抗できる力を作ってしまわないと、苦戦は必至です。

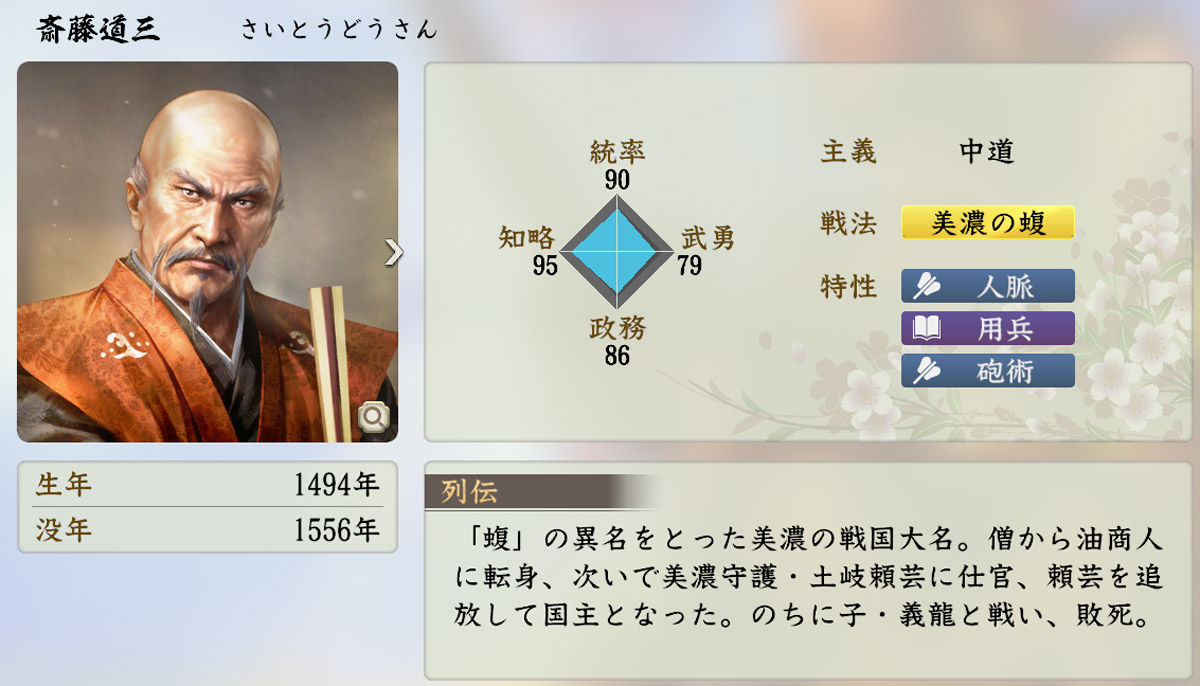

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 90 | 79 | 95 | 86 |

新生での斎藤道三は、統率能力が90台に上昇したことで、さらに優秀な印象になりました。

知略も変わらずの95。

しかしこれだけの能力を有していても、最期はああいう末路を辿らざるを得ないことを考えれば、人間能力だけではない、ということをしみじみと感じさせてくれます。

これに関しては娘婿の織田信長も同様ですけれどね。

斎藤道三とは

斎藤道三といえば、油売りから戦国大名にまで成り上がった、下克上大名の典型として有名です。

また織田信長の舅としても知られており、信長を題材にした物語なんかでは、その序盤で必ず出てくる役回りです。

それだけ名が知られている道三ですが、他にも色々と名前があり、長井規秀とか長井秀龍、斎藤利政なんていう名前も名乗っていました。

道三以外の名前はあまり耳にしたことがないかもしれませんが、しかし道三を名乗ったのは、1554年(天文23年)からなので、僅かな期間だったのです。

来歴

道三の来歴については、そもそも道三のことは司馬遼太郎の小説『国盗り物語』で有名になって、知られていったという経緯があります。

ところが1960年代に『岐阜県史』を編纂するにあたって、その過程で道三という人物像が変わっていくことになっていきました。

近江守護六角義賢(承禎)が家臣である平井氏・蒲生氏らに宛てた「六角承禎書写」によると、

- 斎藤治部(義龍)祖父の新左衛門尉は、京都妙覚寺の僧侶である。

- その後、新左衛門尉は西村と名乗って美濃で長井弥二郎に仕えた。

- 長井弥二郎はのちに長井の名字を名乗るようになる。

- その子の道三の代になると、惣領を討ち殺し、諸職を奪い取って、斎藤の名字を名乗った。

- 道三は子の義龍と義絶して、義龍は道三の首を取った。

このような内容が書かれており、これまで道三が一代で為したとされてきた内容は、実は父である新左衛門尉と道三の父子二代に渡って成し遂げられた可能性が高くなったのです。

以前は、僧侶や油売りを経て戦国大名になった、っていうイメージだったのですが、実はその半分くらいは、道三の父親の来歴ではないかという話になってしまったわけですね。

そうなると道三の来歴もいろいろ変わってくることになってしまいます。

ただしこの記事では道三が一代で為したとされている、それまでの通説においての道三像で解説していくことにするから注意して下さい。

斎藤姓を名乗るまで

道三の生年は1494年(明応3年)とされ、山城乙訓郡西岡で生まれたとされています。

ただ生年については諸説あり、1504年(永正元年)ともいわれています。

出身地も諸説あるようです。

道三の家系は先祖代々北面武士を務め、その父は松波左近将監基宗といったが牢人しており、西岡という地に住んでいたそうです。

ちなみに北面武士というのは院御所の北面(北側の部屋)の下に詰めて、上皇の身辺を警衛、あるいは御幸に供奉した武士のことですね。そのまんまのネーミングです。

道三は幼名を峰丸といい、11歳の頃に京の妙覚寺で得度を受けて僧となり、法蓮房を名乗ったとされます。

その後、学友で法弟であった日護房が美濃国見郡今泉の常在寺の住職として赴くことになったのですが、この時道三は還俗して、松波庄五郎、もしくは松波庄九郎と名乗ったそうです。

そして道三は油問屋だった奈良屋又兵衛の娘を娶り、山崎屋を称しました。

ここでジョブチェンジ!

僧から油売りに変わったわけですね。

商人としての才覚もあったようで、道三の油売りは評判になりました。

道三による油売りの商法は、いわゆるパフォーマンスを見せるというもので、

「油を注ぐときに漏斗を使わず、一文銭の穴に通してみせる。油がこぼれたらお代は頂かない」

そう言っては油を売り、美濃で評判になったなったそうです。

そしてある時、油を買った土岐家の矢野という武士がそのパフォーマンスを見て曰く、

「あなたの油売りの技は素晴らしいが、所詮商人の技である。この力を武芸に注げば立派な武士になれただろうに、惜しいことだ」

と言われたことが契機になって道三は商人をやめ、槍の稽古をして達人になったとか。

そして縁のあった美濃常在寺の日運(日護房)を頼んで、美濃守護土岐氏小守護代の長井長弘の家臣になることに成功したのでした。

ここでさらにジョブチェンジ!

道三は武芸の達人になっとも『美濃国諸旧記』にはそう書かれていますが、海音寺潮五郎の史伝『武将列伝』では、「道三は武芸ではなく智謀で出世した人であるから、この話は怪しい」ってされているようです。

そして道三は長井氏家臣西村氏の家名をついで、西村勘九郎正利を称しました。

ここからの道三は磨いた武芸と才覚により武士としての頭角を現して、土岐守護の次男である土岐頼芸の信頼を得るようになっていくのです。

その頼芸が兄・政頼との家督相続に敗れてしまうと、道三は策を講じ、1527年(大永7年)に政頼を革手城に急襲して越前に逃亡させ、頼芸が守護になることに大きく貢献することになります。

さっそく出世街道を進もうとしているわけですが、そのためにはライバルを追い落とさないといけません。ヾ(ーー )ォィ

道三はまず、自身と同じように頼芸から信任を得ていた長井長弘の除去を画策。

1530年(享禄3年)もしくは1533年(天文2年)に、不行跡のかどで長井長弘を殺害。

長井新九郎規秀を名乗るようになったという。

ちなみに長井長弘は、最初に道三を武士として出仕させた人物でした。

恩を仇で返すとはまさにこのことです。

一方この頃、政頼の子であった土岐頼純が反撃を試み、1535年(天文4年)には道三も頼芸と共に頼純と戦い、しかし周辺国であった朝倉氏や六角氏が加担したことで、戦火は美濃全土に広がっていました。

1538年(天文7年)、美濃守護代であった斎藤利良が病死。

これにより道三はその名跡を継いで、斎藤新九郎利政と名乗りました。

そして1539年(天文8年)には居城であった稲葉山城の大改築を行ったとされています。

ここまでの事跡について、かつては道三が一代で為したとされていたのですが、もしかすると父親である新左衛門尉の経歴も入り混じっているかもしれない、ということなのですね。

今後の研究か待たれます。

国盗りへ

1541年(天文10年)、頼芸の弟であった土岐頼満を道三は毒殺。

これにより頼芸と道三が対立し、抗争するようになる。

一時は道三方が窮地に立たされるような場面もあったものの、1542年(天文11年)には頼芸の居城大桑城を攻め、これを陥落させました。

頼芸は鷺山城に移るも、結局この年のうちに子の頼次と共に尾張国に追放され、道三は事実上の美濃国主になったとされています。

「主をきり 婿を殺すは身のおはり 昔はおさだ今は山城」

これは道三の行いについて書かれた落首です。

意味は「主君や婿を殺すような荒業は身の破滅を招く。昔で言えば尾張の長田忠致、今なら美濃の斎藤山城守利政(斎藤道三)であろう」というものですね。何とも言い得て妙です。

ちなみにいきなり出て来た長田忠致という人物ですが、これは平安時代の武将です。

源頼朝の父・義朝を騙し討ちにして殺害し、その後頼朝が挙兵するとそれに加わった人物でした。

頼朝にとっては父親を殺した仇だったのですが、「懸命に働いたならば美濃尾張をやる」と寛大な態度をみせ、それにより忠致は一生懸命働いて……頼朝が覇権を握るようになると、頼朝の命で殺害されました。

これは頼朝が心変わりしたわけではなく、最初から宣言していたことだったのです。

なぜならば頼朝は最初に「約束通り、身の終わり(美濃尾張)をくれてやる」と言っていましたので。

頼朝のブラックユーモアというわけですね。

とにかく世の中は因果応報。あまり悪いことをしていると、自身を滅ぼすよという話の一例なわけです。

そしてこれは、当然道三も例外ではありませんでした。

尾張に逃れた頼芸は織田信秀の後援を得、以前に越前へと追放されて朝倉孝景の庇護を受けていた土岐頼純と連携し、土岐氏の美濃復辟を大義名分に織田・朝倉連合軍が美濃へと侵攻。

結果として頼芸は揖斐北方城に入り、頼純は革手城に復帰していいます。

そして1547年(天文16年)には織田信秀が稲葉山城に対して大規模な攻撃を仕掛けるも、道三の迎撃により織田軍は壊滅寸前にまで追い込まれるという大敗北を喫しました。

これがいわゆる加納口の戦いです。

信秀もこれにより美濃と争う愚を悟って、道三と和睦を模索しました。

1548年(天文17年)には道三の娘であった帰蝶を信秀の子であった織田信長に嫁がせてることになります。

道三は帰蝶を信長に嫁がせた後、正徳寺にて信長と会見。

当時の信長は「うつけ者」という悪評がついてまわっていた人物でしたが、しかし会見の場に現れた信長は多数の鉄砲を備えた護衛をつけ、自身も正装した現れたことに道三は驚き、逆に見込むようになって、いずれ我が子らはあのうつけの家来になる、と家臣であった猪子兵助に告げたとされています。

道三にとってもこの和睦は意義がありました。

これにより反逆していた相羽城主長屋景興や揖斐城主揖斐光親らを滅ぼして、また揖斐北方城にいた土岐頼芸を1552年(天文21年)に再度尾張に追放するなどして、ついには美濃完全平定に至ることに成功したからです。

長良川の戦い

1554年(天文23年)、道三は家督を子の斎藤義龍へと譲りました。

そして自身は入道し、道三と号して鷺山城に隠居したといわれています。

隠居した道三でしたが、後を継いだ義龍よりもその弟であった孫四郎や喜平次を偏愛し、義龍の廃嫡を考え始めてしまいます。

これにより斎藤父子の不和が顕在化し、1555年(弘治元年)に義龍は弟二人を殺害。

道三に対して挙兵しました。

この時、道三に味方するかつての土岐家の家臣団はほとんどいなかったそうです。

因果応報。

強引な手法で主君を追い落として美濃を盗ったツケが、ここで回ってきてしまったわけですね。

1556年(弘治2年)、義龍率いる17,500の軍勢に対し、道三方は2,500。

娘婿であった信長も援軍を派遣したものの間に合わず、道三は衆寡敵せず敗死しました。享年63。

この時討死する直前に、道三は信長に対して美濃を譲り渡す、という遺言状を残しています。

これが信長の美濃侵攻の大義名分になりました。

またかつては義龍のことを無能者、としていた道三でしたが、実際に戦ってその采配を見て、評価を改めて後悔したそうです。

信長の才覚を見抜いた道三も、自身の子である義龍のことは見抜けなかった……灯台下暗しとはいえ、皮肉な結果でした。

果たして道三には見る目があったのか。

かつて正徳寺の会見の際に、自身の子は信長の家来になる、と漏らしていましたが、義龍が健在なうちはあの信長ですら美濃攻略に手こずり、どうにもできなかったのも事実です。

そして道三が見込んだ信長も、志半ばにして本能寺にて斃れるのですから。

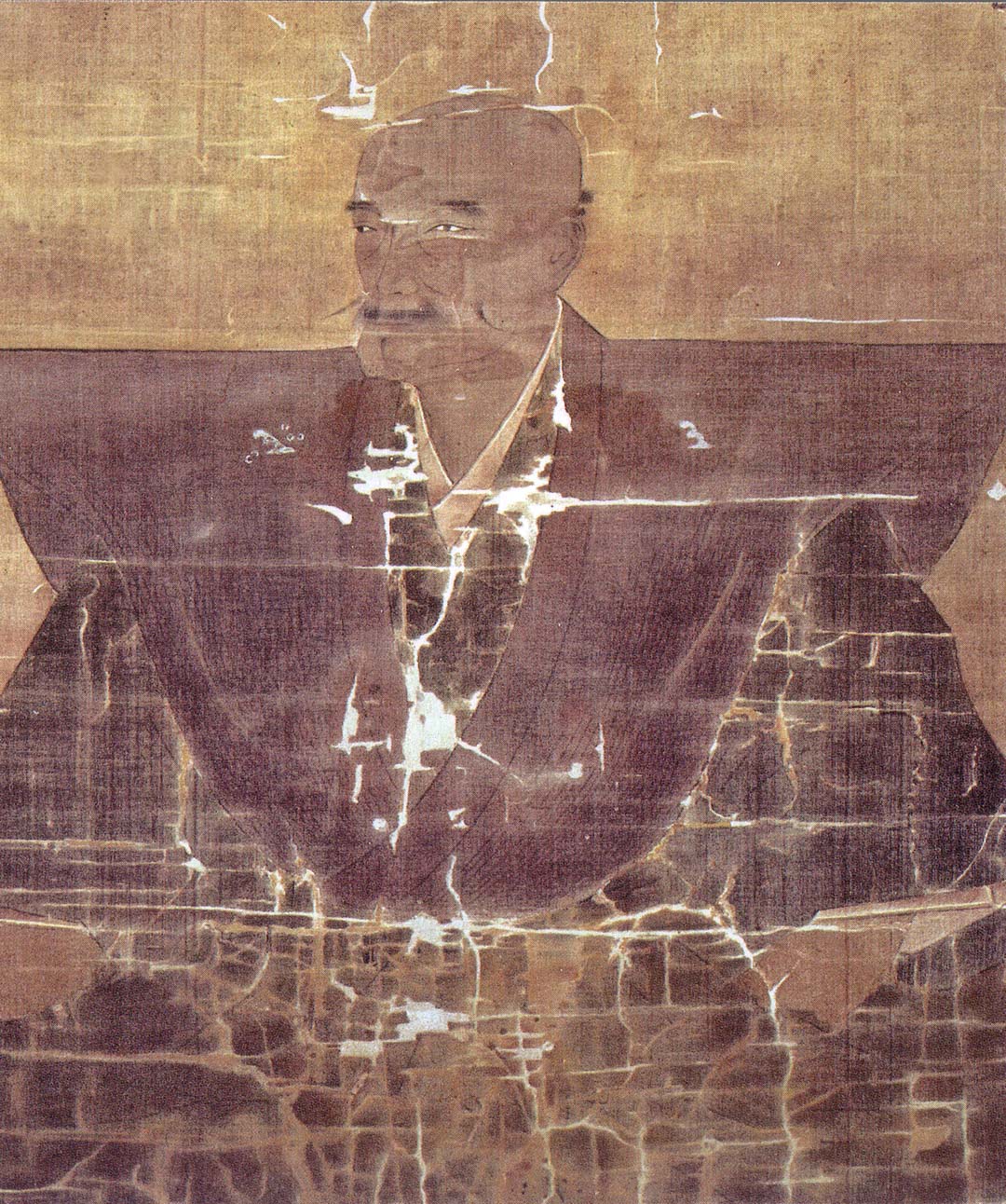

斎藤道三画像