毛利元就【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

毛利元就とは、戦国時代の武将にして大名。

毛利氏の第12代当主です。

戦国屈指の策略家であり、一代にして一国人から六ヶ国を有する大大名へとのし上がりました。

今回はそんな毛利元就を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

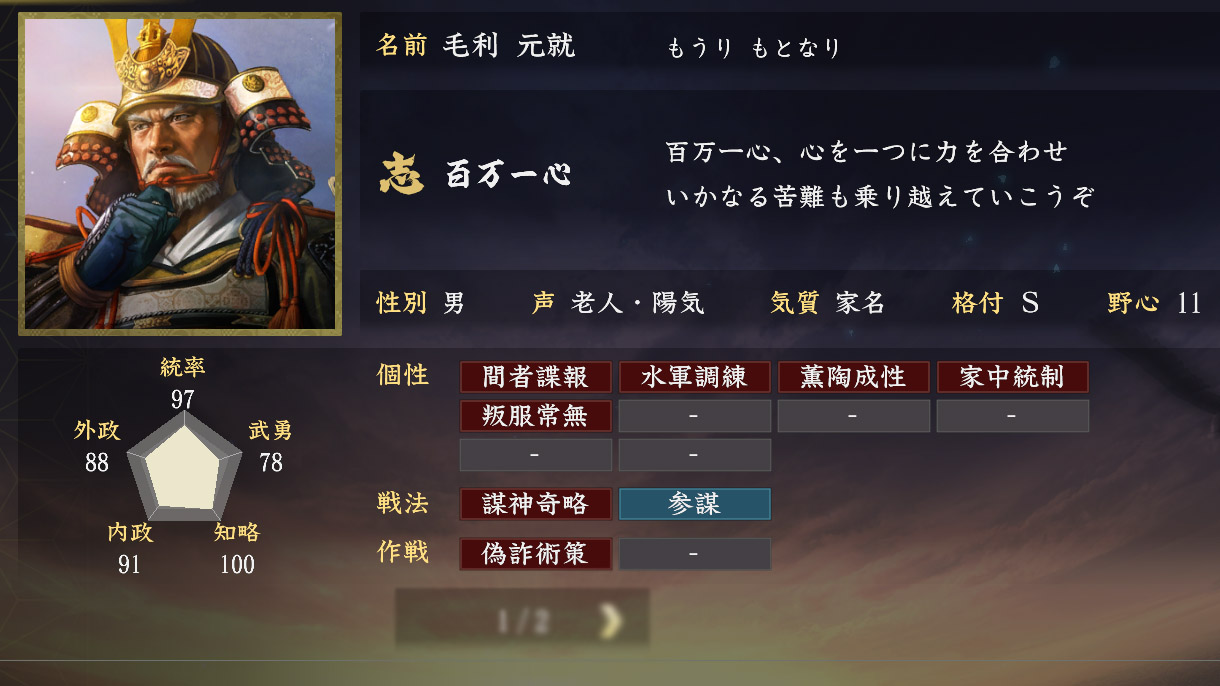

信長の野望での毛利元就

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 97 |

| 武勇 | 78 |

| 知略 | 100 |

| 内政 | 91 |

| 外政 | 88 |

ご覧の通り、中国地方随一の能力を有しています。

この元就に中国で対抗できそうな戦国大名となると、やはり尼子経久くらいだけになってしまいますね。

その経久も元就とは世代が違いますので、尼子家を継いだ尼子晴久ではちょっと厳しい戦いを強いられることになりそうです。

あとは宇喜多直家といったところでしょうか。

直家も優秀ですが、大名になるのがずいぶん後の時代ですし、その頃には大抵、毛利家は手が付けられないくらい、勢力拡大してしまっていますので、やはり厳しいでしょう。

能力値で特筆すべきはやはり知略の100!

『信長の野望』の中では堂々の一位です。

一番低い能力でも、武勇の78!

しかし統率が97もありますので、戦場では何の問題もありません。

文武両道で活躍してくれるはずです。

三本の矢の逸話の由来になった、元就の子、三人も文句なしに優秀。

後継ぎも問題ないといいいところですが、隆元は元就よりも早死にしてしまいますので、史実通り孫の輝元に継がせるかどうかは、思案のしどころですね。

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 98 | 82 | 100 | 93 |

新生での毛利元就はさらに評価が上昇しました。

知略100は当たり前。

武勇が80台に上昇し、その他の能力も微増。

強いですねえ……。

毛利元就 略歴

毛利元就は明応6年(1497年)3月14日、安芸の国人領主・毛利弘元と正室の福原氏との間、次男として誕生しました。

しかし早くに両親を亡くし、所領は家臣に横領され、城から追い出される始末でしたが、養母であった杉大方がまだ幼かった元就を助け、育てたとされています。

そんな中、永正13年(1516年)に長兄・興元が急死。

毛利家の家督は興元の嫡男・幸松丸が継ぐものの、幼少であったために元就が後見人になります。

永正14年(1517年)10月22日、元就は初陣を果たし、佐東銀山城主・武田元繁を討取りました。

当時の毛利家は大内家の傘下にありましたが、元就はこれを尼子家に鞍替えし、戦を重ねてその知略によって勝利し、家中の信望を集めていきます。

そして大永3年(1523年)7月、甥の毛利幸松丸がわずか9歳で死去すると、元就が家督を継承することになりました。

元就の家督継承にまつわるいざこざはあったものの、元就はこれを粛清し、家臣団の統一を図っていきます。

大永5年(1525年)3月、徐々に溝の深まっていた尼子家との関係を断った元就は、再び大内家の傘下となることを選択します。

享禄2年(1529年)11月、高橋興光ら高橋氏一族を討伐します。

これにより高橋氏の持つ安芸から石見にかけての広大な領土を手にしました。

天文6年(1537年)には、長男の毛利隆元を人質として大内氏へ差し出し、関係を強化します。

天文8年(1539年)、安芸武田氏の居城佐東銀山城を攻撃。

天文9年(1540年)、経久の後継者である尼子詮久率いる3万の尼子軍に本拠地・吉田郡山城へと攻め寄せてきます。

尼子方30,000の兵力に対し、毛利方は2,400。

これに大内の援軍10,000を加えて迎え撃ち、いわゆる吉田郡山城の戦いにおいてこれに勝利。

尼子軍を撤退に至らしめました。

そしてその尼子氏の支援を受けていた安芸武田氏当主・武田信実の佐東銀山城をついには落城させ、安芸武田氏を滅亡に追いやります。

天文11年(1542年)から天文12年(1543年)にかけて、第1次月山富田城の戦いが勃発。

大内義隆を総大将とし、元就も従軍するも、大内方は敗北。

殿となった元就は死を覚悟するほどの窮地に追いやられ、家臣らが討死する中、九死に一生を得ることになります。

天文15年(1546年)、元就は隠居し、家督を隆元に譲ります。

ただし実権は握ったままでした。

天文20年(1551年)、大内義隆が家臣の陶隆房(陶晴賢)の謀反によって殺害。

いわゆる大寧寺の変が勃発します。

元就はこれに協力し、さらに機に乗じて勢力拡大を図っていきます。

1553年、尼子方の江田氏が守っていた備後の高杉城、旗返山城を落とします。

この頃より、元就の勢力拡大に危機感を覚えた陶晴賢との対立が表面化。

そしてついに弘治元年(1555年)、厳島の戦いが勃発。

元就はこれに勝利し、陶晴賢は自刃しました。

これにより大内家は衰退し、その後の内紛に乗じて弘治3年(1557年)、内氏の当主・義長を討って、大内氏を滅亡させました。

永禄3年(1561年)12月に尼子晴久が死去。

動揺する尼子方は毛利家との和睦を画策するも、元就はこれを拒絶し、出雲侵攻を開始。

そして一度は元就を敗北に至らしめた難攻不落の名城・月山富田城に籠城し、いわゆる第二次月山富田城の戦いが勃発。

永禄9年(1566年)11月21日、兵糧攻めによってついには月山富田城は陥落し、尼子氏は滅亡しました。

すでに老齢の域に達していた元就は、たびたび病を患うようになっており、永禄12年(1569年)の立花城の戦いが、生涯最後の戦となったのでした。

そして元亀2年6月14日(1571年7月6日)、元就死去。享年75。

これにより家督は完全に孫の輝元に引き継がれ(それまでは二頭体制)、毛利両川体制を中心とした重臣の補佐を受けつつ、毛利家を維持していくことになるのです。

毛利元就の人物像

越前朝倉氏の名将・朝倉宗滴は元就のことを、今川義元や武田信玄らと共に高く評しています。

中国制覇を果たした元就でしたが、「天下を競望せず」と周囲に語り、それ以上の勢力拡大を望みませんでした。

これはその後の毛利家にも受け継がれていくことになります。

また死ぬ間際の元就が、3人の息子(隆元・元春・隆景)を枕元に呼び寄せて教訓を教えたという逸話、いわゆる「三本の矢」が有名です。

ただし元就が死に際であったならば、すでに早世している隆元が揃うはずもなく、創作であろうとされています。

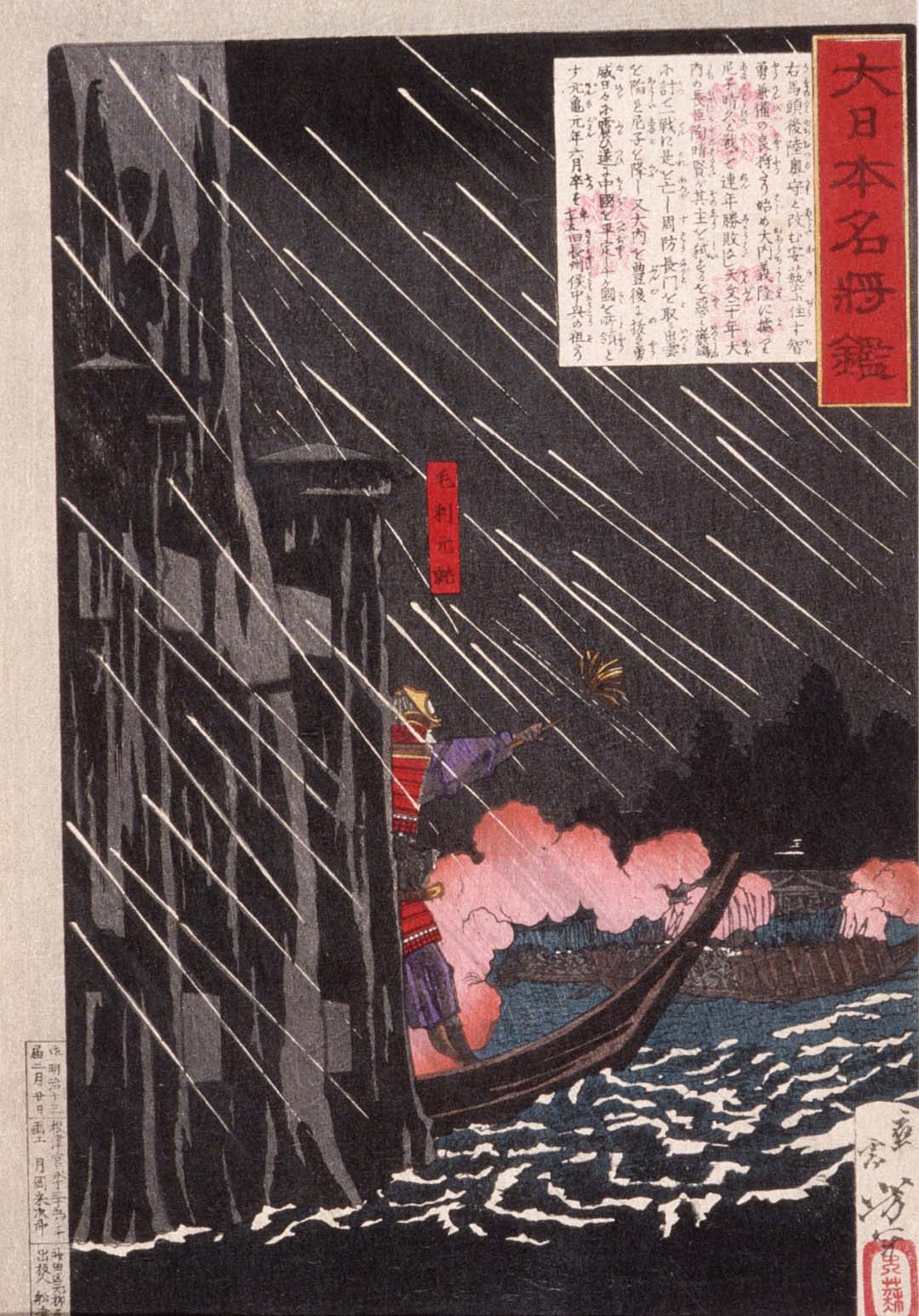

毛利元就画像