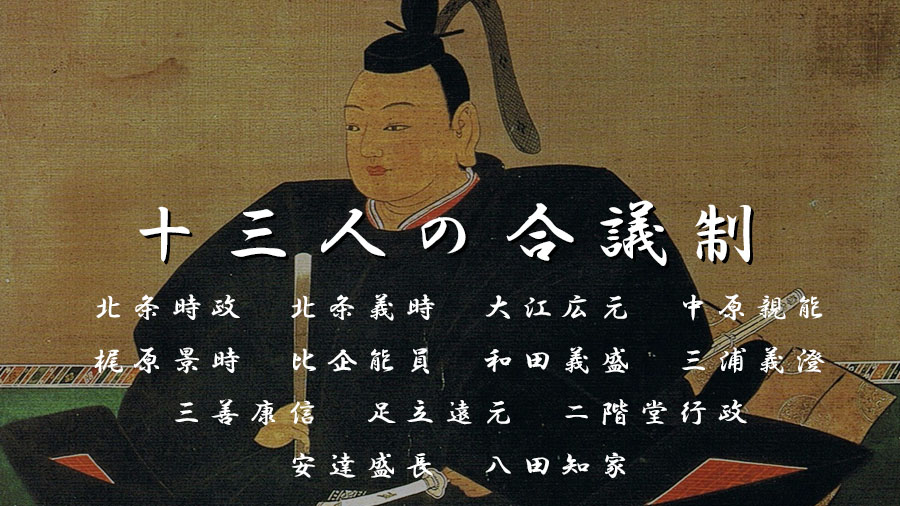

十三人の合議制【鎌倉幕府】

十三人の合議制とは、源頼朝の死後に発足した鎌倉幕府の集団指導体制をいいます。

1225年(嘉禄元年)に設置された、鎌倉幕府の役職である評定衆の原型となりました。

| 北条時政 | 伊豆・駿河・遠江守護 |

| 北条義時 | 寝所警護衆(家子) |

| 大江広元 | 公文所別当⇒政所別当 |

| 中原親能 | 公文所寄人⇒政所公事奉行人 京都守護 |

| 梶原景時 | 侍所所司⇒侍所別当 播磨・美作守護 |

| 比企能員 | 信濃・上野守護 |

| 和田義盛 | 侍所別当 |

| 三浦義澄 | 相模守護 |

| 三善康信 | 問注所執事 |

| 足立遠元 | 公文所寄人 |

| 二階堂行政 | 政所家令⇒政所執事 |

| 安達盛長 | 三河守護 |

| 八田知家 | 常陸守護 |

十三人の合議制とは

十三人の合議制とはなんぞや、ですが、これは鎌倉幕府の役職、というよりは、体制、と呼べきものです。

後年に設置されることになる評定衆などは、まさに役職と呼べるものではありましたが、当初はまだ、そこまでしっかりしたものではなかった、ということでしょう。

源頼朝の死と源頼家

1199年(正治元年1月13日)に鎌倉幕府征夷大将軍・源頼朝が死去。

その後を継ぐことになったのが、頼朝の嫡子であった源頼家でした。

この時、頼家は若干18歳。

その頼家は1月20日には左中将に任じられ、26日には朝廷から諸国守護の宣旨が下り、第二代鎌倉殿として頼朝の地位を継承しました。

ちなみに鎌倉殿とは鎌倉幕府の棟梁、つまり征夷大将軍のことを指します。

こうして若くして家督を継承した頼家でしたが、若さゆえに従来の慣習を無視したた独裁的判断が、御家人たちの反発を招いたといいます。

特にこの時期に、疎外された母方の北条氏を中心として十三人の合議制がしかれとされています。

この十三人の合議制により、源頼家の独断専行を抑えることができた、というのがもっぱらの通説ではあるものの、実は北条氏の史書以外にそのような記述は残されていない、という気になる点もあったりもして、留意すべき事柄でしょう。

というのは、他仕官『吾妻鏡』にはそう書かれているのですが、これは編纂当時の権力者である北条得宗家の側からの記述であり、北条氏にとって都合の良いように書いている可能性もあるんじゃないか、という話なわけですね。

だから真偽のほどは知れない、と思っておいた方がいいのかもしれません。

十三人の合議制の成立は、頼家の恣意的判断、つまり独裁を抑えるため、という理由以外にも、頼家を立てることで政治を主導しようとする頼朝側近、例えば大江広元、中原親能、梶原景時らに対する有力御家人の不満や反発の結果、生まれたとも考えられているようです。

ちなみに十三人の合議制、と銘打ってはいるのですが、十三人が全員集まってあれやこれやと合議していたわけではなさそうです。

あくまで十三人の中の数名が評議し、それに対して頼家が最終的に判断する、という政治制度であり、あくまで頼家の権力を補完する機能を果たしていた、とも考えられるわけですね。

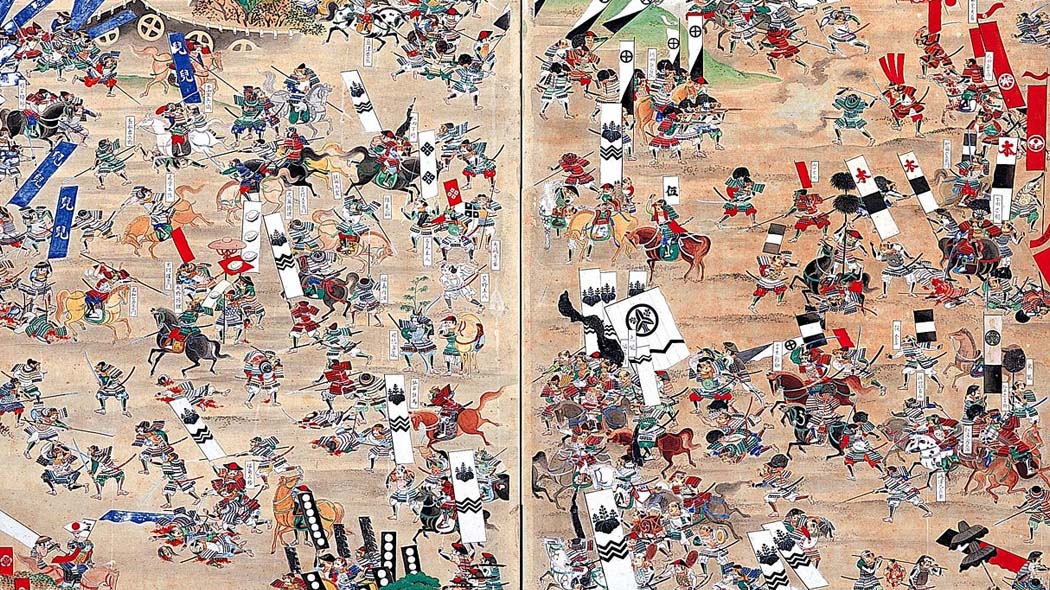

そしてこの十三人の合議制は、構成メンバーだった御家人たちが権力闘争の果てに失脚したり、また病死したりしていくうちに崩壊していくことになっていく運命にありました。

構成者

北条時政(ほうじょう ときまさ)

源頼朝の正室・北条政子の父。鎌倉幕府の初代執権。桓武平氏平直方流を称する北条氏、もしくは伊豆国の土豪出身。1205年(元久2年)、牧氏事件により失脚しました。

北条義時(ほうじょう よしとき)

北条時政の次男。源頼朝の正室・北条政子の弟。得宗家2代目当主。鎌倉幕府の第2代執権。

大江広元(おおえ の ひろもと)

中原広元とも。鎌倉幕府の政所初代別当を務め、幕府創設に貢献。鎌倉幕府における、名目上のナンバーツーであったともされています。

中原親能(なかはら の ちかよし)

大江広元の兄。源頼朝の側近。頼朝の代官として東西に奔走し、朝廷と幕府の折衝に努めたことで、京都守護と称されました。

梶原景時(かじわら かげとき)

石橋山の戦いで源頼朝を救ったことにより重用され、侍所所司、厩別当となった。「一ノ郎党」「鎌倉ノ本体ノ武士」と称され、頼朝の信任厚かったのですが、源義経と対立して頼朝に讒言し、死に追いやった「大悪人」としても知られています。梶原景時の変により滅亡することになります。

比企能員(ひき よしかず)

鎌倉幕府の有力御家人。源頼朝の乳母である比企尼の甥で、のちに養子となりました。源頼家の乳母父となり、娘の若狭局が頼家の側室となって嫡子一幡を産んだ事から権勢を得るも、北条時政との対立により比企能員の変が勃発し、滅亡します。

和田義盛(わだ よしもり)

鎌倉幕府初代侍所別当。梶原景時の変では中心的役割をし、比企能員の変や畠山重忠の乱などでは北条氏に与します。ですが北条義時の挑発により挙兵に追い込まれ、和田合戦が勃発。敗死し、一族もろとも滅亡しました。

三浦義澄(みうら よしずみ)

鎌倉幕府の御家人。桓武平氏の流れを汲む三浦氏の一族。梶原景時の変で梶原景時の鎌倉追放に加担し、梶原一族が討たれた3日後に病没します。

三善康信(みよし の やすのぶ)

公家。鎌倉幕府の初代問注所執事。母が源頼朝の乳母の妹に当たり、その縁で頼朝に仕えました。承久の乱後に病死することになります。

足立遠元(あだち とおもと)

平治の乱で源義朝の陣に従い、源義平率いる17騎の一人として戦ったとされます。没年は不明ですが、『吾妻鏡』承元元年(1207年)3月3日の記録が最後となっており、その後死去したと思われます。

二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)

公家。鎌倉幕府の源氏家令・後に政所執事。生年、没年共に不明。その子孫は二階堂氏を名乗り、二階堂行光系が政所執事をほぼ世襲したといわれています。

安達盛長(あだち もりなが)

鎌倉幕府の御家人。鎌倉時代に繁栄する安達氏の祖。源頼朝の乳母である比企尼の長女・丹後内侍を妻とします。末裔の安達泰盛は、霜月騒動にて滅亡することになります。

八田知家(はった ともいえ)

鎌倉幕府御家人。源義朝の落胤説も存在しいます。小田氏の始祖。