今川氏真【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

今川氏真とは戦国時代から江戸時代初期にかけての武将であり、戦国大名、文化人。

名門今川氏の12代当主であり、父親である今川義元が桶狭間にて横死した後、領国である駿河を武田信玄と徳川家康によって奪われ、大名としての今川家を滅亡させたとして知られる人物です。

しかしその後は妻の早川殿の実家である後北条氏や徳川氏を頼り、その子孫は江戸幕府に仕えて今川家は存続することになりました。

今回はそんな今川氏真を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!

|

|

| 生年 | 1538年(天文7年) |

| 没年 | 1615年(慶長19年) |

| 改名 | 龍王丸⇒氏真⇒宗誾 |

| 別名 | 彦五郎 |

| 家紋 | 足利二つ引両(あしかがふたつひきりょう) |

| 主君 | 足利義輝⇒北条氏康⇒北条氏政⇒徳川家康 |

| 親 | 父:今川義元 母:定恵院 |

| 兄弟 | 嶺松院 |

| 妻 | 正室:早川殿(北条氏康の娘) 側室:庵原忠康の娘 |

| 子 | 吉良義定室 範以 品川高久 西尾安信 澄存 |

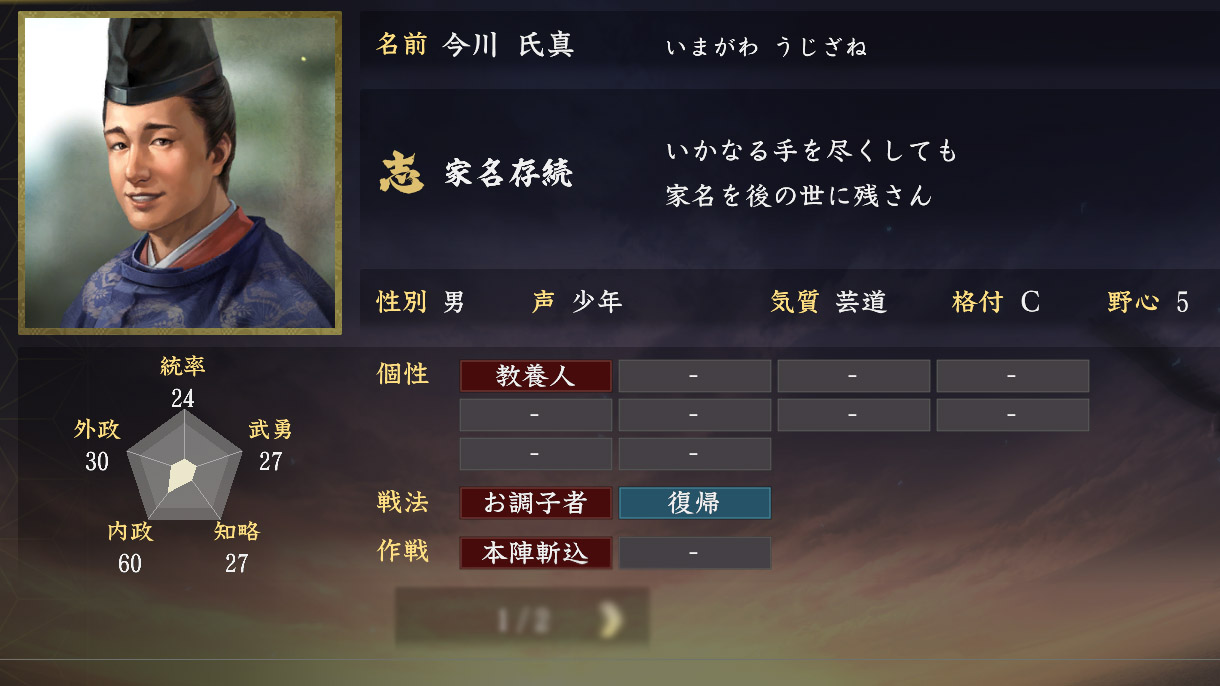

信長の野望での今川氏真

信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |

|---|---|

| 統率 | 24 |

| 武勇 | 27 |

| 知略 | 27 |

| 内政 | 60 |

| 外政 | 30 |

父親の才能を寸分も受け継いでいないかに見える、まさに暗君代表を十分に果たせる能力値です。

が、これでもこの「大志」より、大幅な評価引き上げが行われた結果だったりします。

前作「創造」では統率11、武勇2、知略3、政治61という、もはや人としての能力が足りているのかどうかも怪しいほどまでに貶められていましたので。

この時に比べれば、統率は2倍以上、武勇は10倍以上、知略は9倍と、大幅にパワーアップ!

政治だけは変わらず60台と、そこそこの評価は継続しています。初登場の時は政治15と腐っていましたが。

果たしてこの評価は今後も続くのか?

次作「信長の野望 新生」が気になるところですね。

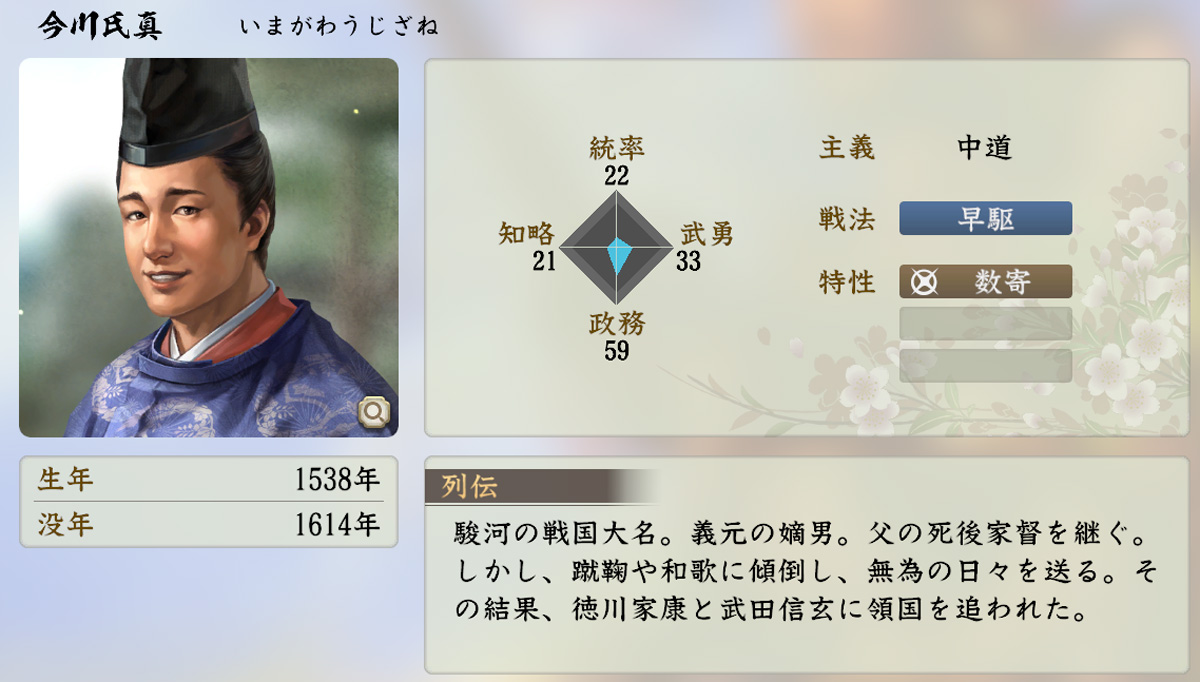

信長の野望・新生での能力値

| 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 |

| 22 | 33 | 21 | 59 |

今作新生では、武勇は評価が上昇して30台に!

しかし統率と知略は下がって今にも20台を割り込みそうですね…。

政務は60台を割ってしまいましたし、全体的には評価が下がった、といったところでしょうか。

相変わらず不遇ではありますが、頑張ってもらいたいものです。

今川氏真とは

今川氏真といえば、お家を潰した暗君、っていうイメージが強い人物です。

実際、父親である義元の代で最盛期となった今川家を、一代で潰してしまいました。

とはいいうものの、そもそも今川家滅亡の原因は、不運だったとはいえ桶狭間で敗死してしまった義元自身にもあります。

さらには武田信玄は不義理でまるで信用がありませんし。

配下だった家康はここぞとばかりにお家再興を目指しますし。

そんな物騒な連中の中に凡庸な氏真を残してしまったらどうなるか。

義元ならば分かっていたはずでしょう。

比較的頼りになったのは北条氏くらいだったのですが、その北条氏すら北条氏康の死後は方針の転換をしてしまうくらい、もはや氏真にとって完全に四面楚歌だったわけですね。

残されたのが氏真でなかったとしても、荷が勝ち過ぎていたはずです。

もちろん、戦国時代の大名としては、その能力に欠けていた可能性は、結果論ではありますが否定はできません。

ただ文化人としてはとても優れており、氏真にとっての戦いはこの戦国末期を生き残ることこそにあったのでしょう。

今川義元の後継者として

今川氏真は1538年(天文7年)、義元の嫡子として誕生しました。

母親は武田信虎の娘である定恵院。

1554年(天文23年)には北条氏康の娘である早川殿と婚姻し、いわゆる今川、武田、北条による甲相駿三国同盟が成立することになります。

1558年(永禄元年)頃に、家督は譲られていました。

氏真はまだ二十歳くらいで家督を継いだのですが、これは義元が上洛を狙って尾張方面に傾注するために、氏真に本国を任せる必要があったからではないかとされています。

そして1560年(永禄3年)。運命の桶狭間にて義元は織田信長に討たれ、氏真はその領国を名実共に引き継ぐことになるのです。

続く離反に混乱する今川家

松平元康の独立

義元の死は今川家に動揺を与えました。

桶狭間の戦いで多くの重臣も討死しており、義元の死を契機に領国にて国人の離反の動きが活発化していくことになります。

氏真はこの動揺を抑えようと努力するのですが、西三河の地にて松平元康(徳川家康)が離反。

氏真と元康は断交し、今川の領国はそのどちらにつくかで紛争が勃発してしまいます。

1562年(永禄5年)には元康と信長による清洲同盟が成立し、元康は完全に今川家から独立しました。

もちろんこれを氏真も黙っていたわけでなく、牛久保城へ自ら軍を進めるも、元康の活躍により撃退されてしまいます。

その後1564年(永禄7年)までに、今川家は三河における支配を完全に失うことになってしまうのです。

遠江にも波及する混乱

その後も次々と離反の動きが相次ました。

井伊谷の井伊直親や、飯尾連竜、堀越氏延、犬居の天野景泰など、遠州錯乱と呼ばれる混乱が続くことになります。

その中で1562年(永禄5年)に井伊直親を誅殺し、1565年(永禄8年)に飯尾連竜を謀殺、連竜が城主を務めた曳馬城も攻撃し、1566年(永禄9年)にはこれを下し、反乱は一応の収束をみました。

加速する今川家の衰退

混乱や反乱の中にあって、氏真は外交や内政によって、その収束を目指す努力も行っていたとされます。

外交にあっては北条との同盟を維持しつつ、内政にあっては楽市や徳政令を実施したりと、かなり先んじた政策を実施したりもしていたようです。

もっともただ徳政令など一見良いことにも思える政策も、いざ実行しようとすると新たな問題を発生させることにもなり、結果的に今川家の衰退は続いていくことになりました。

またよく氏真が暗君であるといわれる理由の一つとして、こういった時節にあって蹴鞠などの遊興に耽り、政務を省みなくなったことで、ますます領国は不安定化してしまい、滅亡へと至ったことが挙げられます。

今川家の滅亡へ

甲相駿三国同盟の破棄

今川家そのものが衰退する一方で、外交面においても状況が変化していきます。

甲相駿三国同盟の一角であった甲斐の武田家において、武田信玄の嫡男である武田義信が廃嫡されるという事件が発生しました。

義信には氏真の妹である嶺松院が嫁いでおり、義信が自害すると、氏真の要請で今川家へと還されることになり、ここに武田家との婚姻が解消されることになります。

さらに信玄は氏真と敵対する信長から正室を迎え、さらには家康(元康から改名)と盟約を結んだことで、武田家と今川家との関係が緊迫していきました。

そのため氏真は武田家と敵対する上杉家と和睦し、甲斐への塩止めなどの対抗措置を行ったとされます。

薩埵峠の戦い

これらの事態によって、今川家は武田家と手切れとなり、同盟は解消。

信玄による駿河侵攻が開始されました。

武田信玄が率いるは1万2000。

これに対抗するために、氏真自身も出陣。

重臣の庵原忠胤に1万5000の軍勢を与えて迎撃させ、自身は清見寺に陣を構えました。

いわゆる薩埵峠の戦いです。

この時の氏真の動きは理に適っており、状況を的確に判断し、薩埵峠にて武田軍を挟み撃ちにする戦術を立ています。

この薩埵峠を越えないと武田軍は駿河を攻めることができないため、ここを今川軍が抑えて迎え撃ち、その背後を北条家の援軍に突いてもらうことで挟撃しようという計画だったわけで、成功すれば武田にしてみれば面白くない結果になっていたはずでした。

しかしそんなことは寄せ手の信玄も弁えています。

事前に手は打ってあったのは、むしろ当然でした。

戦いが始まると、武田軍を相手に今川軍は奮戦します。

今川方がこのまま持ち堪え、北条の援軍が間に合えば十分に勝機もあったのですが、すでに今川方はかなりの調略を受けており、駿河の有力国人21人が次々に内通し、この状況に身の危険を悟った氏真は陣を敷いた清見寺から脱出。

これによって今川軍は総崩れとなり、武田軍は峠を突破して、そのまま駿府に突入しました。

氏真は駿府の北西にある賤機山城に篭城しようとしたのですが、武田軍の進軍は早く、先鋒の馬場信春が賤機山城を占拠し、今川軍の退路を断ってしまいます。

そのため重臣の朝比奈泰朝がいる掛川城へと、氏真はやむなく落ち延びることになったのでした。

氏真の正室であった早川殿(北条氏康の娘)も徒歩で脱出するほど悲惨な目に遭い、その父親である氏康は激怒したそうです。

そのため氏康は嫡男氏政に命じて出兵し、今度は武田が薩埵峠で迎え撃つ形で第二次薩埵峠の戦いが行われたのですが、これは引き分けに終わっています。

かくして駿府は陥落し、焼き払われる憂き目に遭ったのでした。

掛川城の戦い

一方で、徳川家康も三河から遠江に侵攻し、次々に城を落として掛川城を包囲。

ここで今川軍は意外な粘りをみせ、朝比奈泰朝らの奮戦もあって半年近くも持ち堪えました。

戦いが長期化し、また第二次薩埵峠の戦いで武田と北条の戦いが膠着する中で、家康は氏真との和睦を模索し始めることになります。

結果、氏真と家康、氏康の間で盟約が成立。

武田方を駆逐した後、氏真を駿河の国主にする、というものでしたが、これは履行されることはありませんでした。

ともあれ掛川城は無血開城され、徳川と北条の間で同盟が成立。

氏真は北条氏を頼って落ち延び、戦国大名としての今川家は滅亡したのです。

氏真も最後は粘りましたが、結局戦国大名家としての今川家はここで終わりました。

しかし氏真は生き延びており、この先も今川氏真という人物の人生はまだまだ続くことになるのです。

北条から徳川へ

妻の実家である北条を頼った氏真は、駿河の支配回復を狙って北条氏の後援を受けつつ出兵を繰り返すも、1571年(元亀2年)頃には大勢が決してしまい、最後まで氏真が駿河を回復させることはできませんでした。

そして1571年(元亀2年10月)には北条氏康が死去。

これによって後継者である氏政は武田家と和睦してしまいます。

そのため氏真は家康を頼ってその庇護下に入ることになりました。

これは掛川城開城の際の講和条件を頼りにしたものであり、また家康にとってもかつての駿河の国主であった氏真を保護することは、領国支配の大義名分が立つため意義があったから、とされているようです。

その後氏真は家康に下にいながら、旅に出たり、また父親の仇である織田信長と会い、蹴鞠を披露したり、またある時は家康に従って従軍したりと、時代の流れに乗りながら生きていたとされています。

信長に蹴鞠を披露など、親の仇を相手にやや驚くようなこともしていますが、そこが氏真の世渡り上手なところだったのでしょう。

誇りだけでは食べていけないのです。

大河ドラマ『おんな城主直虎』での氏真には件の場面で「戦ばかりが仇のとり方ではあるまい」との台詞があり、管理人にとっては印象深いシーンでもありました。

さて1591年(天正19年)頃には京都に住んでいたようで、和歌や連歌の会に参加したり、古典の書写などを行ったりと、文化人としての活動を行っていたようです。

その後、氏真の次男が徳川秀忠に出仕しています。

1612年(慶長17年)頃には品川に屋敷を与えられ、家族のいる江戸に移り住みました。

1613年(慶長18年)には正室である早川殿が死去。

1615年(慶長19年)に、77歳にて死去しています。

氏真と妻の早川殿の夫婦仲はとても良かったとされ、二人とも長生きをしました。

実は甲相駿三国同盟で成立した三組の夫婦のうち、最後まで離縁しなかったのは氏真夫妻だけだったことも、特筆すべき点かもしれません。

今川氏真の評価

父である義元の代までは今川家は随一の大名であり、天下に一番近いところにいたとされているほどだったにも関わらず、それをたった一代で滅ぼしたという点において、その評価が著しく低くなるのは当然かもしれません。

しかし義元が討死した時点で今川家はかなりの打撃を受けており、そんな状況下でも内政においても政策を行ったり、外交的にも活動したり、またいざ戦となれば自ら参加したりと、結果こそでなかったものの、行動自体は決して暗愚だけとも言い切れない面もあります。

状況が状況でなければ、無難に領国を治めることができていたかもしれません。

一方で、今一つな大名としての評価ではなく、氏真個人の評価としてはなかなかのものがあります。

実は剣術の指南を剣聖・塚原卜伝に受けており、また凄腕の蹴鞠の技術も持っていたとようです。

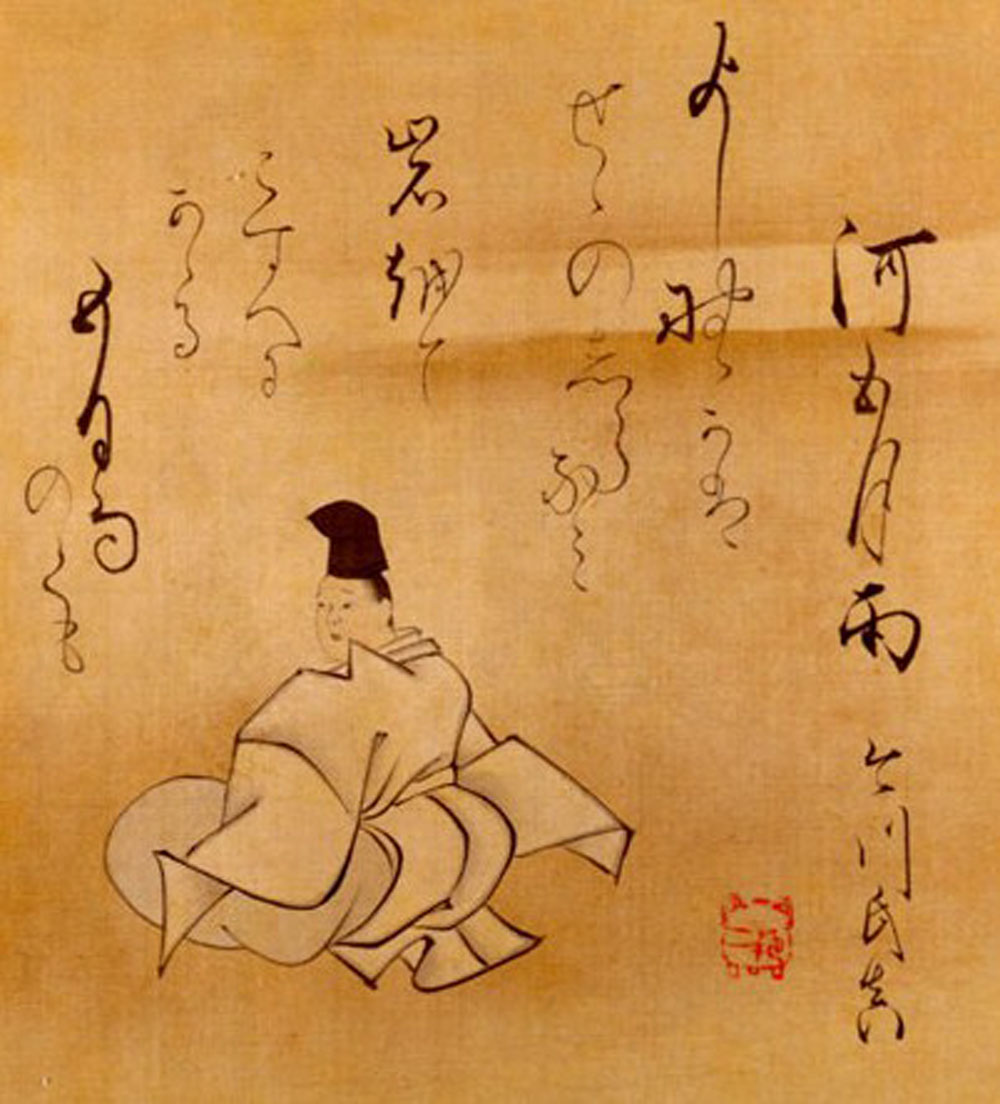

また教養も高かったようで、和歌なども詠み、後水尾天皇選と伝えられる集外三十六歌仙に名を連ねているほどです。

また、家臣や国人に散々離反されたりもしている一方で、大名家として今川家が滅んだ後も慕い続けた家臣も多く、個人としての魅力は高かったと思われます。

特に正室である早川殿との仲は良く、両者共に長生きしました。

文武共に優れ、また魅力のある人物であったことが窺えるのです。

氏真個人だけでみると、才能に満ち溢れた凄い人物だったのでしょう。

家臣や妻にに慕われていたことからも、人格的にも悪くなかったことは間違いありません。

しかしそれが一国の大名として評価されるかどうかはまた別もの、というところが時代の哀しいところですね。

今川家のその後

戦国時代が終わり、世は徳川の時代へと移り変わっていくのですが、氏真はその子孫を徳川家臣として残し、今川家を存続させることができました。

これは甲相駿三国同盟の武田氏や北条氏、そして父の仇である織田氏ですらできなかったことであると踏まえれば、この中にあって最後に勝ち残ったのは今川氏真であった、といえるかもしれないのです。

今川家歴代当主

第1代 今川国氏 1243年~1282年

第2代 今川基氏 1259年~1323年

第3代 今川範国 1295年~1384年

第4代 今川範氏 1316年~1365年

第5代 今川泰範 1334年~1409年

第6代 今川範政 1364年~1433年

第7代 今川範忠 1408年~1461年

第8代 今川義忠 1436年~1476年

第9代 今川氏親 1471年~1526年

第10代 今川氏輝 1513年~1536年

第11代 今川義元 1519年~1560年

第12代 今川氏真 1538年~1615年

今川氏真 関係年表

1538年 今川義元の嫡子として誕生。

1554年 早川殿と結婚。

甲相駿三国同盟成立。

1560年 桶狭間の戦い。

父・義元死去。

松平元康離反。

1561年 長尾景虎の関東侵攻に際し、北条家に援軍派遣。

1562年 牛久保城に出兵するも、撃退される。

井伊直親を誅殺。

1564年 吉田城開城。

今川の三河支配権を失う。

曳馬城主の飯尾連竜が反乱。

1565年 飯尾連竜を謀殺。

義信事件。

1566年 楽市や徳政令の実施。

1567年 嶺松院の送還。

1568年 甲駿同盟破棄。駿河侵攻。

薩埵峠の戦い。駿府陥落。

1569年 掛川城の無血開城。

戦国大名としての今川家の滅亡。

1571年 家康の庇護下に入る。

1575年 上洛の旅に出る。織田信長と会見。

長篠の戦い。三河に戻る。その後従軍。

1576年 牧野城主になる。

1577年 牧野城主解任。

1598年 次男・品川高久が徳川秀忠に出仕。

1607年 長男・範以が京都で死去。

1611年 範以の遺児・範英が徳川秀忠に出仕。

1612年 冷泉為満邸で行われた連歌会に出席。

品川に屋敷を与えられる。江戸に移住。

1613年 早川殿と死別。

1615年 氏真死去。享年77。

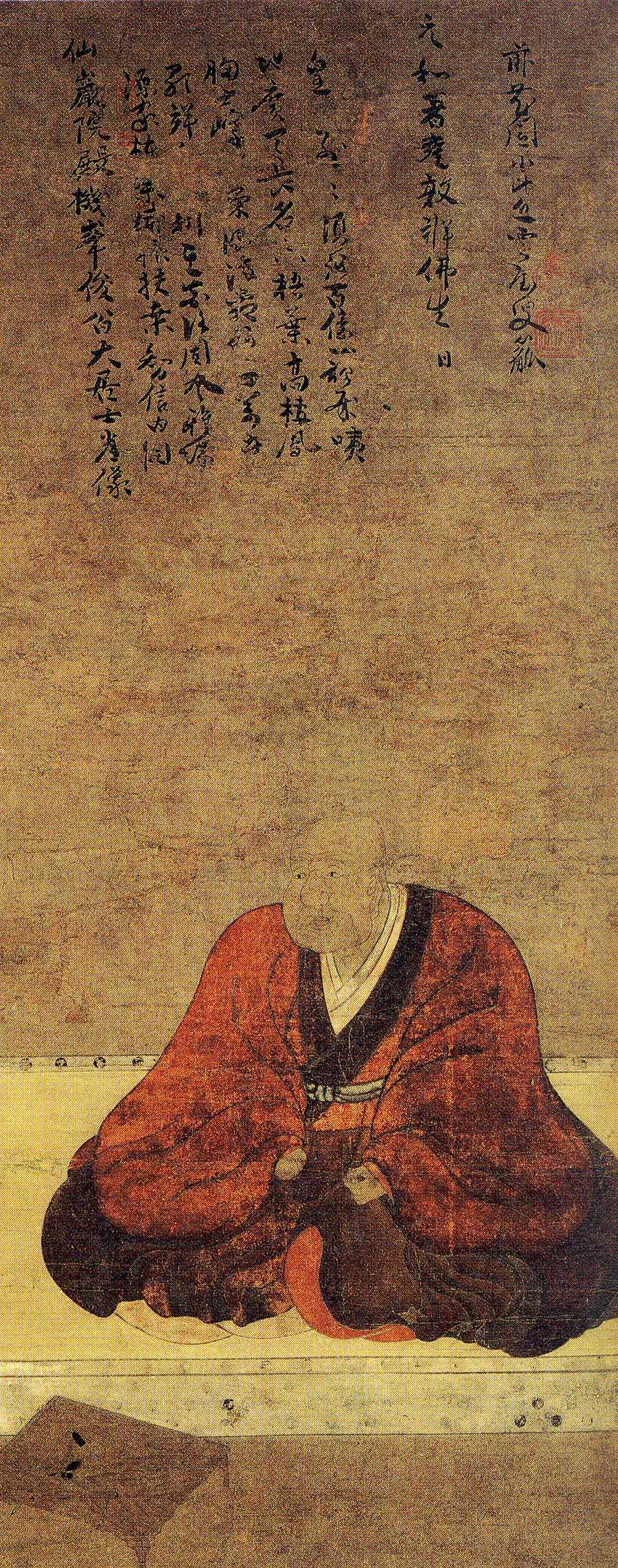

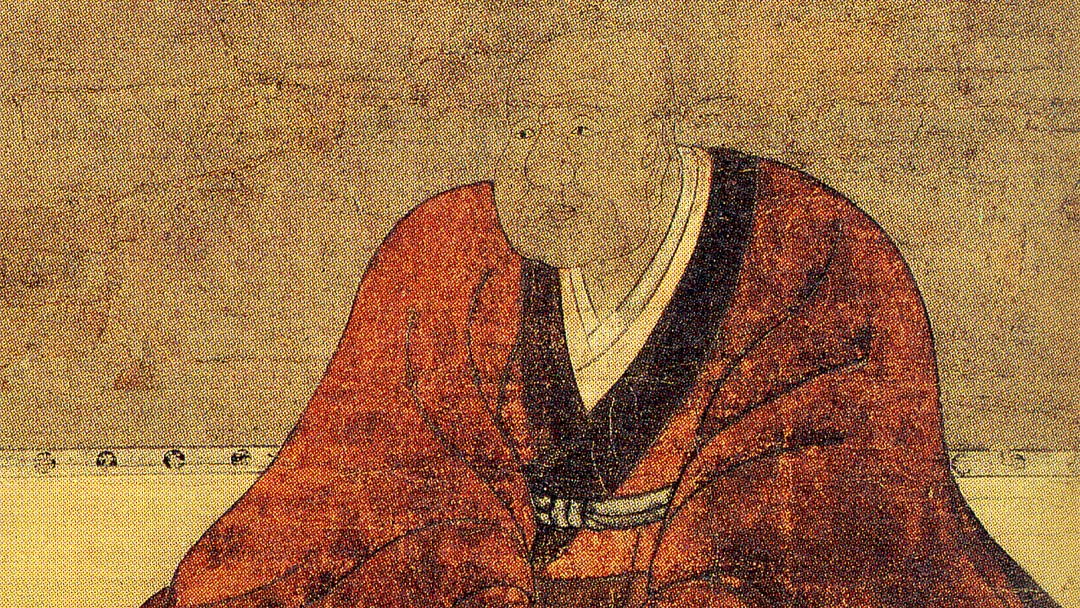

今川氏真画像